আমাদের দেশে ব্যাংকিং খাতের অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হলেও ব্যাংকিং খাতে বিশেষ কার্যক্রম কিন্তু মোটেই থেমে নেই। বিগত পাঁচ দশকে দেশের ব্যাংকিং খাতে একের পর এক গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে বিশেষ কার্যক্রম; যেমন—এফএসআরপি (ফিন্যানশিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রাম), সিআরএম (ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা), এএলএম (অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট), ব্যাসেল এক, দুই ও তিন, ব্যাংকের সম্পদের গুণগত মান যাচাই এবং এ রকম আরো অনেক কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন, অর্থাৎ আরবিএস (রিস্ক-বেজড সুপারভিশন)।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতানুগতিক ধারার পরিদর্শনব্যবস্থার পরিবর্তন করে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন চালু করতে যাচ্ছে। এই নতুন আধুনিক পরিদর্শনব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে বেশ জোরেশোরেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত কয়েকজন অগ্রজ ও অনুজ ব্যাংকারের সঙ্গে আলোচনা করে যতটুকু জানা গেছে, তাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণদানের কাজ শেষ করে ফেলেছে। বিভিন্ন স্তরে পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে অনেকগুলো বেসরকারি ব্যাংককে প্রস্তুত করেও তুলেছে। এমনকি এই ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশন কার্যকর করার অপরিহার্য অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর ব্যাপক ডেটা বেইস গড়ে তোলার কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এককথায় বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী বছর থেকে পুরোপুরি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এ কারণেই নতুন এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যারপরনাই ব্যস্ত সময় পার করছে। বলা চলে, দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাত বিষয়টি নিয়ে বেশ উত্তপ্ত। অবস্থা এমন যে দেশের ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন ছাড়া আর কোনো বিষয় নেই।

ব্যাংকিং খাত কি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ। গতানুগতিক ধারায় নির্বিচারে ব্যাংকের সব লেনদেন এবং গ্রাহকদের পরিদর্শন করার কোনো অর্থ নেই এবং সেটি সম্ভবও হয় না। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সব সময়ই থাকে। তাই নির্বিচারে ব্যাংকের সবকিছু পরিদর্শন করতে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ফলে প্রকৃত বা কার্যকর পরিদর্শন বলতে যা বোঝায়, তা আর হয়ে ওঠে না।

তা ছাড়া ব্যাংকের সব লেনদেন বা গ্রাহকের ঝুঁকির মাত্রা সমান নয়। অনেকের ঝুঁকি একেবারেই নেই, কারো ঝুঁকি খুবই সামান্য, আবার কারো ঝুঁকি মাত্রাতিরিক্ত। যেসব লেনদেন বা গ্রাহকের ঝুঁকি একেবারেই নেই বা খুবই কম, তাঁদের পরিদর্শন না করে, বরং যেখানে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি, সেখানে আরো বেশি পরিদর্শন করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এ কারণেই আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে এই ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনব্যবস্থা বিশ্বের অনেক দেশ, বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব গ্রহণ করেছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনব্যবস্থার সুপারিশ প্রথমে আসে এফএটিএফ (ফিন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স) থেকে। তা-ও সেটি নেওয়া হয়েছিল মানি লন্ডারিং এবং অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। ফলে উন্নত বিশ্বসহ যেসব দেশের ব্যাংকিং খাত এই ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন অনুসরণ করেছে, তারা মূলত মানি লন্ডারিং এবং অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই করেছে। ক্রেডিট, ফরেন এক্সচেঞ্জ বা অন্যান্য বিভাগের যে পরিদর্শনব্যবস্থা, সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির। বিষয়গুলো ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিধায় এখানে বিস্তারিত তুলে ধরার সুযোগ নেই।

ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনব্যবস্থা আধুনিক পদ্ধতি হলেও ব্যাপক হারে সর্বত্র প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। এ জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। কয়েকটি শর্ত পূরণ করে যদি এই আধুনিক পরিদর্শনব্যবস্থা চালু করা যায়, তাহলে ভালো ফলও পাওয়া সম্ভব। প্রথমত, ব্যাংকিং খাতে একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য মান বা ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকিং লেনদেনের কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত সবাই সমানভাবে মেনে চলবে এবং কোনো ব্যাংকের কোনো রকম ব্যত্যয় ঘটানোর সুযোগ থাকবে না। যেমন—গ্রাহকদের ব্যাংকে অন-বোর্ডিং করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত থাকবে এবং কোনো গ্রাহকের অন-বোর্ডিং মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর পূর্ণ না হলে, সেই গ্রাহক ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ এবং অন্যান্য সেবা পাওয়ার যোগ্য হবেন না। এই শর্ত যখন সব ব্যাংক সমানভাবে মেনে চলবে, তখনই ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস নিশ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ব্যাংক স্বনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বা এসআরও (সেলফ রেগুলেটরি অর্গানাইজেশন) হিসেবে পরিচালিত হবে। এর অর্থ হচ্ছে ব্যাংকগুলো নিজেদের উদ্যোগে ব্যাংক পরিচালনা সংক্রান্ত সব ধরনের আইন ও বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিজেরা তো ব্যাংক পরিচালনার কোনো নিয়ম ভাঙবেই না, সেই সঙ্গে কাউকে নিয়মের বাইরে যেতেও দেবে না। একটি ব্যাংক যখন এই নিয়ম মেনে চলার কাজটি নিশ্চিত করতে পারবে, তখনই সেই ব্যাংক এসআরও হিসেবে পরিচালিত হবে। তৃতীয়ত, সম্পূর্ণ ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে, যেখানে ব্যাংক পরিচালনা সংক্রান্ত সব আইন, বিধি-বিধান, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্যারামিটার বা শর্তগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে শর্ত বা নিয়ম-কানুনের ব্যত্যয়গুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতেই আটকে যাবে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী চাইলেও নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। কেননা সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে নিয়মবহির্ভূত বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আটকে যাবে। এ রকম আরো কিছু বিষয় আছে, যা এখানে তুলে ধরতে গেলে স্থান সংকুলান হবে না।

এসব মানসম্পন্ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যদি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন চালু করা যায়, তাহলে অবশ্যই ভালো ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি সেটি না হয়, তাহলে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতে এই মানসম্পন্ন ব্যবস্থার কোনো কিছুই নেই। উল্টো নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থার কারণে দেশের ব্যাংকিং খাত এখন ভয়ানক এক খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। দেশের ব্যাংকিং খাতকে খারাপ অবস্থা থেকে তুলে আনাই যেখানে এখন প্রধান কাজ, সেখানে সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতি, ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন চালু করে কী এমন লাভ হবে, তা মোটেই বোধগম্য নয়। বিষয়টি কিছুটা ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীকে নিয়মিত ব্যায়ামাগারে গিয়ে ব্যায়াম করার জন্য পরামর্শ দেওয়ার মতো ঘটনা আর কি।

দেশের ব্যাংকিং খাতে অতীতে যত বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশির ভাগই নেওয়া হয়েছে বিদেশি পরামর্শকদের, বিশেষ করে আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে। সেসব পরামর্শও আবার উন্নত বিশ্বের মানসম্পন্ন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পদ্ধতির অবিকল অনুসরণ। অনেক ক্ষেত্রে ভালো কাজ না করায় উন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং খাতের ফেলে দেওয়া ব্যবস্থাও আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার বড় উদাহরণ হচ্ছে সিএল (ক্লাসিফিকেশন অব লোনস)। বিদেশিদের পরামর্শেই হোক আর নিজেদের উদ্যোগেই হোক, উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত এসব পদ্ধতি যে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতের মানোন্নয়নে কোনো রকম ভূমিকা রাখতে পারেনি, তা তো আজকের দিনের ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনব্যবস্থাও আগের পদক্ষেপগুলোর ভাগ্য অনুসরণ করে কি না, সেটিই এখন দেখার বিষয়। মূলকথা হচ্ছে, আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতের সমস্যার ধরন ও মাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিশ্বের আর দশটি দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে একেরারেই পৃথক। তাই আমাদের সমস্যা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান করতে হবে। উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মানসম্পন্ন পদ্ধতিগুলো পর্যালোচনা করে আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্যাংকার ও পেশাজীবীদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতো করে সমস্যা সমাধানের পথ বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারলে দেশের ব্যাংকিং খাতকে একটা পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে। নিঃসন্দেহে কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।

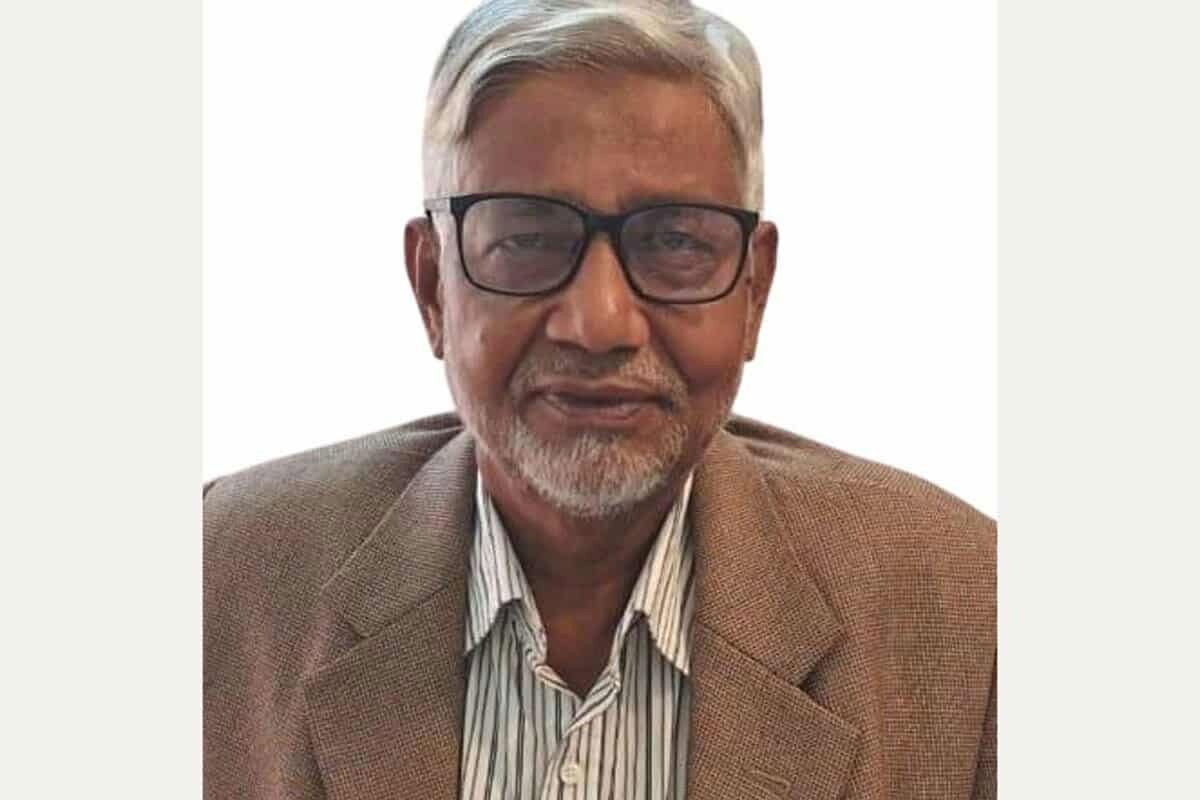

লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা।