বাংলাদেশ আজ এক সংবেদনশীল মোড়ে দাঁড়িয়ে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব এখন শুধু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা নয়, বরং অর্থনীতিকে বৈশ্বিক ঝড়ঝাপটার মধ্যেও সঠিক পথে ধরে রাখা। উন্নয়নযাত্রার এ পর্যায়ে সরকারকে একইসঙ্গে আশার আলো আর ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেউ একে দক্ষিণ এশিয়ার “অলৌকিক প্রবৃদ্ধি” বলে অভিহিত করছেন, আবার কারও কাছে প্রশ্ন—এই প্রবৃদ্ধি কতটা টেকসই, কতটা স্থায়ী? বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির কাতারে উঠলেও সামনের যুদ্ধ এখন টেকসই সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা, যেখানে ভুল কৌশল মুহূর্তেই অর্জনকে ভঙ্গুর করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে। কোভিড-১৯ মহামারিতে যখন বিশ্বের বহু অর্থনীতি টালমাটাল, তখনো বাংলাদেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস বলছে, ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এবং দেশ বিশ্বের শীর্ষ ৩০ বৃহৎ অর্থনীতির তালিকায় জায়গা করে নেবে। এ অর্জন নিছক পরিসংখ্যান নয়—এর ভেতরে লুকিয়ে আছে শ্রমিকদের ঘাম, উদ্যোক্তাদের অদম্য সাহস এবং সরকারের নীতি সহায়তা। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত এখনো দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি; মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি আসে এই খাত থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—শুধু পোশাকের ওপর ভর করেই কি প্রবৃদ্ধি অনির্দিষ্টকাল ধরে রাখা সম্ভব, নাকি এখনই কাঠামোগত পরিবর্তন ও খাতভিত্তিক বৈচিত্র্যের পথে হাঁটার সময় এসেছে?

বৈশ্বিক বাজারে পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা দিন দিন তীব্র হচ্ছে। এখন আর ক্রেতারা শুধু সস্তা পণ্যে সন্তুষ্ট নন; তারা চান টেকসই উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব কারখানা এবং শ্রমিক কল্যাণের নিশ্চয়তা। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ গ্রিন ফ্যাক্টরির জন্য সুনাম অর্জন করেছে, যা নিঃসন্দেহে বড় অর্জন। তবে এ ধারা যথাযথভাবে বিস্তৃত করতে না পারলে বাজার হারানোর ঝুঁকি থেকেই যাবে। সেই সঙ্গে পোশাক নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ওষুধ, আইটি, জাহাজ নির্মাণ ও কৃষিজাত পণ্যের মতো খাতে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনতে হবে। একক খাতের ওপর নির্ভরশীলতা যত কমবে, অর্থনীতি তত স্থিতিশীল ও টেকসই হবে।

আমাদের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় এখনও অবকাঠামো। সড়ক, বন্দর, জ্বালানি—প্রতিটি খাতেই ঘাটতি স্পষ্ট। পদ্মা সেতু বা মেট্রোরেলের মতো প্রকল্পগুলো আশার আলো জ্বালিয়েছে, তবু সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা চোখে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের ধীরগতি এবং বিদ্যুতের অস্থির সরবরাহ বহু উদ্যোক্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সংযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হন। অথচ ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা থাকায় বাংলাদেশ আঞ্চলিক ট্রানজিট ও ট্রেড হাব হিসেবে স্বপ্নের সম্ভাবনা রাখে, যা বাস্তবায়ন করতে হলে দ্রুত ও সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ডিজিটাল বিপ্লবের স্বাদ পেয়েছে, যেখানে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে এখনও নগদ লেনদেন প্রাধান্য পাচ্ছে, যা সমগ্র অর্থনীতির কার্যকারিতা সীমিত করছে। বিশেষ করে ব্যবসা-টু-ব্যবসা লেনদেনে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে সহজ, দ্রুত এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি জমি নিবন্ধন ও প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশনের ডিজিটালাইজেশন জরুরি, যা জমির বাজারকে স্বচ্ছ করবে, বন্ধক রাখা সহজ করবে এবং ব্যাংক ঋণ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এই পদক্ষেপগুলো কার্যকর হলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগও প্রসারিত হবে।

অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি এখনও অর্জিত হয়নি। বিনিয়োগকারীরা আজও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা এবং নীতি অনিশ্চয়তার কারণে বাধার মুখে পড়ছেন। তাই একটি কার্যকর, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা জরুরি, যেখানে উদ্যোক্তারা দ্রুত অনুমোদন পাবেন, দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং আইনের শাসন শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই সংস্কারই দেশের অর্থনীতিকে আরও স্থিতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক এবং টেকসই করে তুলতে পারবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে নারী শ্রমিকদের অবদান অসামান্য। তবু নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। শহরে সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বাধা, নিরাপত্তাহীনতা এবং কর্মস্থলে বৈষম্য নারীদের পিছিয়ে দিচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে পারলে দেশের প্রবৃদ্ধি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ফলে বাইরের যেকোনো ধাক্কা সহজেই দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। বৈশ্বিক মন্দা, পোশাক রপ্তানিতে ঘাটতি বা প্রবাসে কর্মসংস্থানের সংকুচিত হওয়ার মতো ঘটনা রেমিট্যান্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করে, যা মুদ্রার বিনিময় হার ও নিত্যপণ্যের দামে প্রতিফলিত হয়। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় আমাদের নীতি ও কৌশল আরও দৃঢ় এবং সুসংগঠিত হতে হবে।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দাঁড়িয়ে। সামনে সম্ভাবনার আলো যেমন উজ্জ্বল, তেমনি চ্যালেঞ্জও প্রবল। টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে এখনই সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং নারী অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। আসল প্রশ্ন হলো—আমরা কি সাহসী সংস্কারের পথে হাঁটতে প্রস্তুত, নাকি অস্থায়ী সাফল্যে আত্মতুষ্ট হয়ে থেমে থাকব? আগামী প্রজন্মের ভাগ্য নির্ভর করছে আমাদের আজকের সিদ্ধান্তের ওপর। সঠিক পদক্ষেপ নিলে বাংলাদেশ আগামী দশকে কেবল দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনীতির মানচিত্রে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

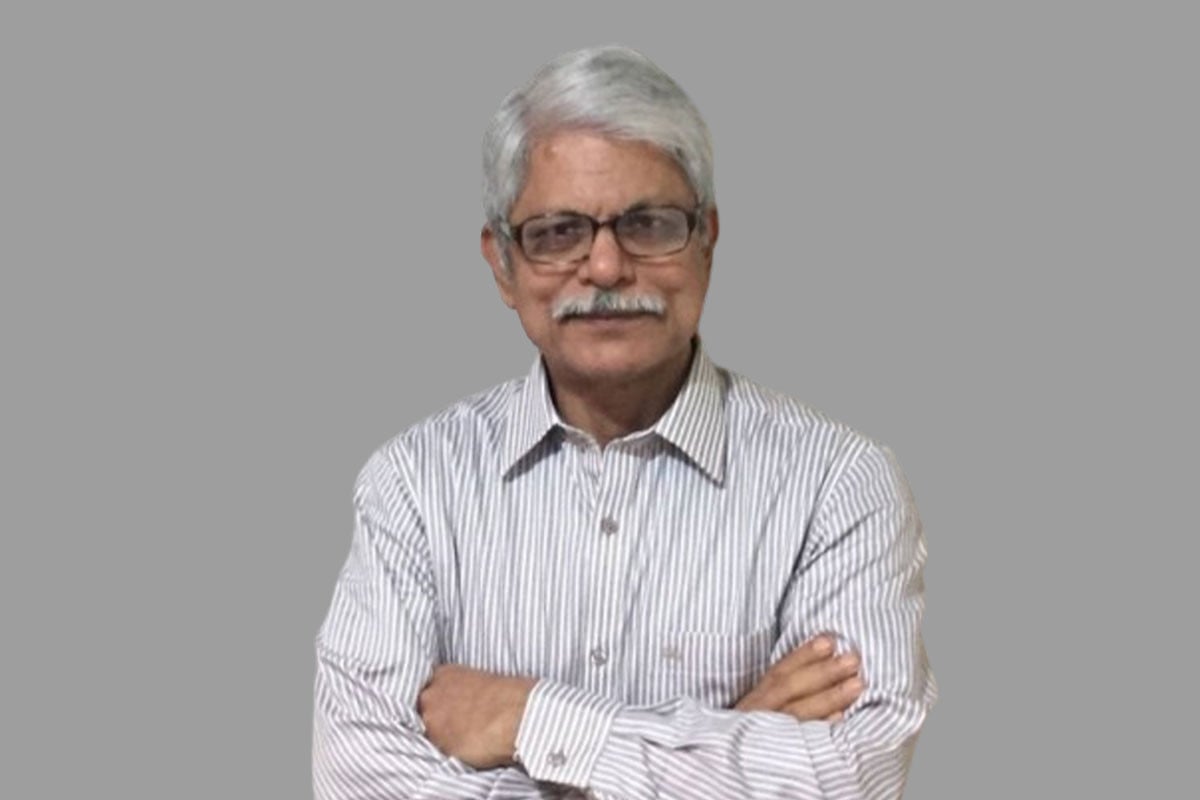

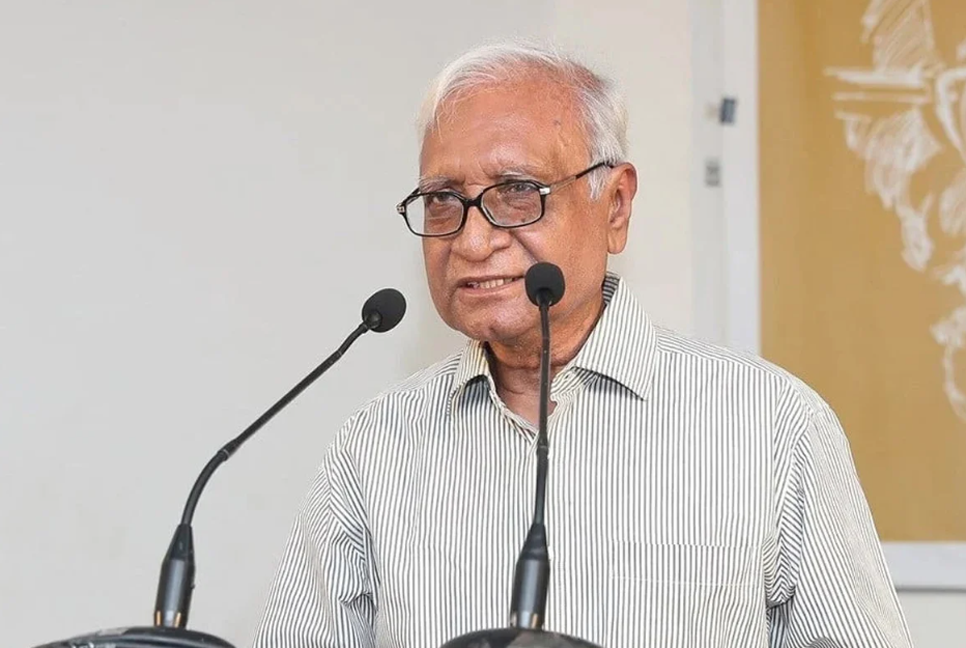

লেখক: আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সংযুক্ত আরব আমিরাত

Email: [email protected]