১৫ সেপ্টেম্বর ছিল বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস। অন্য আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও দিনটি পালিত হয়েছে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। তাহলেও দিবসটি যে খুব ঘটা করে এসেছিল; তা কিন্তু নয়। ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস- এ-জাতীয় দিবসগুলো যেমন আনন্দ ও আবেগ নিয়ে আসে, গণতন্ত্র দিবস মোটেও তেমনভাবে আসেনি। দিনটি উঁকি মেরে গেছে; এই আর কী! গণতন্ত্র দিবসের দাবি গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের দাবি; মানবাধিকার, ভোট ও ভাতের অধিকার, বাক্ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা তথা পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। এগুলো আমাদের নেই তা নয়। মুখে আছে, স্লোগানে আছে। জীবনচর্চায় নেই, থাকলেও সে অতি সামান্য। অথচ সেই কবে থেকে আমরা রয়েছি গণতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যে। সেই সংগ্রামের মধ্যেই তো এখনো আছি। এ যেন এক অন্তহীন সংগ্রাম।

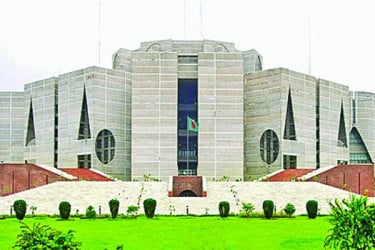

১৯৪৭ সালে আমরা ব্রিটিশের কলোনিয়াল শাসনের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু গণতন্ত্র পেলাম না। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পেলাম। একটি সংবিধানও পেলাম। সেই সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি গণতন্ত্র। সংবিধান বলল জনগণই দেশের মালিক। কিন্তু গণতন্ত্র পেলাম না। একদলীয় শাসন দেখলাম। সামরিক শাসন, রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট দেখলাম। ৯ বছরের সামরিক স্বৈরাচারের সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ, আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে, সেই সময়ের নতুন বাংলাদেশ- তা-ও দেখলাম, শেখ হাসিনার দিনবদলের ইশতেহার ও পরে কর্তৃত্ববাদী শাসন, যেখানে এক হাঁটু কাদা সেখানে পিচঢালা রাজপথ, সরুপথ সুপ্রশস্ত হয়েছে, প্রশস্ত নদী সরু হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র পেলাম না। নিশ্চিন্ত নিরাপদ ও নির্ভয় জীবন পেলাম না। ভয় ও গণতন্ত্র একসঙ্গে থাকতে পারে না। জুলাই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল গণতন্ত্রের দাবি। জুলাইয়ে দেয়ালে, ফ্লাইওভারের পিলারের গায়ে আঁকা গ্রাফিতি দেখেছি, যেখানে খুব সুন্দর করে মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে ‘গণতন্ত্র’। আর এখনো গণতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যেই আছি। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের জন্য নানান নীতি কৌশল গ্রহণ করে চলেছে। জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দলের দাবি-

১. জুলাই সনদ ও এর আইনগত ভিত্তি প্রদান; ২. সংসদের উভয় কক্ষে পিআর ইলেকশন; ৩. আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪-দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো নিষিদ্ধকরণ; ৪. জুলাই সনদের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন; ৫. গণহত্যার বিচার। দলগুলো বলছে এসবের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে। ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের কোনো আশঙ্কা থাকবে না। এসব দাবি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলো যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেছে। এনসিপি এই দাবিগুলোর পাশাপাশি আগে গণপরিষদ নির্বাচন চাইছে। নির্বাচিত গণপরিষদ জাতীয় নির্বাচনের আগেই সংবিধান প্রণয়ন করবে। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হতে এনসিপির আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে বৃহত্তম দল বিএনপি মনে করছে জুলাই সনদ গুরুত্বপূর্ণ হলেও টেকসই গণতন্ত্রের জন্য এবং রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য জাতীয় নির্বাচনের বিকল্প নেই। এবং সেটা ফেব্রুয়ারিতেই হতে হবে। তা না হলে সংকট ঘনীভূত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। নির্বাচিত পার্লামেন্ট রাষ্ট্র মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। নির্বাহী আদেশ জারি করে কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী নয় দলটি। কোনো দল নিষিদ্ধ হতে পারে আদালতের মাধ্যমে। সাচ্চা গণতন্ত্রের পথে কোন পক্ষ সঠিক লাইনে আছে সেই তর্কে যাব না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।

১. জুলাই সনদ ও এর আইনগত ভিত্তি প্রদান; ২. সংসদের উভয় কক্ষে পিআর ইলেকশন; ৩. আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪-দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো নিষিদ্ধকরণ; ৪. জুলাই সনদের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন; ৫. গণহত্যার বিচার। দলগুলো বলছে এসবের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে। ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের কোনো আশঙ্কা থাকবে না। এসব দাবি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলো যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেছে। এনসিপি এই দাবিগুলোর পাশাপাশি আগে গণপরিষদ নির্বাচন চাইছে। নির্বাচিত গণপরিষদ জাতীয় নির্বাচনের আগেই সংবিধান প্রণয়ন করবে। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হতে এনসিপির আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে বৃহত্তম দল বিএনপি মনে করছে জুলাই সনদ গুরুত্বপূর্ণ হলেও টেকসই গণতন্ত্রের জন্য এবং রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য জাতীয় নির্বাচনের বিকল্প নেই। এবং সেটা ফেব্রুয়ারিতেই হতে হবে। তা না হলে সংকট ঘনীভূত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। নির্বাচিত পার্লামেন্ট রাষ্ট্র মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। নির্বাহী আদেশ জারি করে কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী নয় দলটি। কোনো দল নিষিদ্ধ হতে পারে আদালতের মাধ্যমে। সাচ্চা গণতন্ত্রের পথে কোন পক্ষ সঠিক লাইনে আছে সেই তর্কে যাব না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।

তবে একটা কথা বলা যায়, কাগুজে সনদ, সংবিধান, অঙ্গীকার, ইলেকশন ইত্যাদি গণতন্ত্রের পথনির্দেশক। খুবই দরকারি। কিন্তু এগুলো নিজেই গণতন্ত্র নয়। কাগুজে বাঘ বাঘ নয়। ওটা বাঘের প্রাণহীন ছবি। বাঘ বাস করে বাঘের অন্তরে। অন্তরের বাড়ি মস্তিষ্কে। বাঘের মাথায় মেষের কিংবা শিয়ালের মগজ ট্রান্সপ্লান্ট করে দেওয়া গেলে চেহারাছুরতের বাঘ-শিয়ালের মতো ধূর্ত হয়ে যাবে। সেই যে একটা গল্প আছে না, এক বাঘের বাচ্চা মিশে গিয়েছিল মেষপালের সঙ্গে। ওই বাঘ নিজেকে ভেড়াই মনে করত। ঘাস খেত। কারণ ওর অন্তরের বাঘ মরে মেষের মন ট্রান্সপ্লান্টেড হয়ে গিয়েছিল। এটা সংস্কৃতি-কালচার। সংস্কৃতি তৈরি হয় চর্চার মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্রও একটা সংস্কৃতি। তুরাফু আস শাজারাতাহু বিসিমারিহি (আরবি প্রবচন) অর্থাৎ গাছকে তার ফল দিয়েই চেনা যায়। ‘বৃক্ষস্য নাম্ন : কিম্, ফলাদেব জ্ঞায়তে;-বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। ফলের বাস বৃক্ষের অন্তরে। প্রকাশিত হয় ফলরূপে। কোরআনুল কারিমে একাধিকবার আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, মানুষের পরিচয় তার কর্মের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র মানুষের জন্য এবং মানুষের দ্বারা। কাজেই ওই জিনিসের বাস কোনো কাগুজে দলিলে নয়। মানুষের অন্তরে না থাকলে, কাজে তার প্রকাশ না ঘটলে কাগজের কী ক্ষমতা, গণতন্ত্র এনে দেবে! ফ্যাসিবাদ রুখে দেবে!

যারা সনদ, সংবিধান, পিআর ইত্যাদি নিয়ে মাতামাতি করছেন, তারাও এ সত্য জানেন ও বোঝেন। তবু করছেন, যার যার কৌশল হিসেবে। যার সুবিধা অনুযায়ী। মূলগত লক্ষ্য ক্ষমতা বা ক্ষমতার অংশীদারত্ব। পিআর চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য যে ভোটের রাজনীতিতে সুবিধা পাওয়া, তার প্রমাণ পাওয়া যায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমিরের একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, এবার একটিবারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে হলেও পিআর হতে হবে। তারপর পিআর ব্যর্থ হলে বাতিল করা যাবে। মাত্র একবারের এক্সেরিমেন্টাল পিআরে ফ্যাসিবাদ রুখে দেওয়ার মেকানিজম তৈরি হয়ে যাবে, এমনটি কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না। রাজনীতিতে কৌশল করা কোনো অন্যায় নয়। তবে সেই কৌশল জাতির জন্য ক্ষতিকর হলে পরিত্যাজ্য। তবে লক্ষ্য যদি হয় নিখাদ গণতন্ত্র, তাহলে এত কৌশল-প্রকৌশলের প্রয়োজন নেই। যা আছে, যতটুকু আছে, যতটুকু হয়েছে, তা নিয়ে, তা থেকেই শুরু করা যায়। আসল কথা হলো- নিয়ত। নিয়তগুণে বরকত। ১৯৯০ সালে তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। টানা ২৭ বছর এ মহান কৃষ্ণাঙ্গ নেতা কারান্তরালে বন্দি ছিলেন। তাঁর মুক্তি মানে কালো জনগোষ্ঠীর মহা বিজয়, এক বিপুল অভ্যুত্থান। সেই গণবিস্ফোরণের নেতৃত্ব দেন উইনি ম্যান্ডেলা- নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী। সেই বিপুল সংগ্রামের প্রাথমিক সাফল্যের পর দেশজুড়ে শুরু হয় নৈরাজ্য। শেতাঙ্গদের বাড়িঘর, দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট খুনখারাবির নরকরাজ্যে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। মবোক্রেসি হয়ে উঠেছিল সর্বগ্রাসী। ফ্রেডারিক ক্লার্কের শ্বেতাঙ্গ সরকারের আইন ভেঙে পড়েছিল। ক্লার্ক সরকার অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। সাদা-কালোর সংঘাতই কেবল নয়, কৃষ্ণাঙ্গদের গোত্রে গোত্রেও সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। সেই সময়ের নৈরাজ্যেরও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উইনি ম্যান্ডেলা। ক্ষমতা পরিবর্তনের আগেই তিনি শুরু করেন ক্ষমতার অপব্যবহার। গড়ে তুলেছিল পার্টির সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক দলগুলো মিলেমিশে কী করে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি ওভারকাম করেছিল, সেটা হতে পারে গণতন্ত্রকামী সব জাতির জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ। ম্যান্ডেলা তাঁর বেপরোয়া ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারিণী স্ত্রীকেও ক্ষমা করেননি। ঘর থেকেই শুরু হলো শুদ্ধি অভিযান। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হুম।

ম্যান্ডেলার বিশুদ্ধ চিন্তা ও ঔদার্য, ঘৃণা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও রিকনসিলিয়েশন তথা পুনর্মিলনের আদর্শ সামনে নিয়ে গণতন্ত্রের অভিলক্ষ্যে গড়ে উঠল সাদা-কালো, ছোট বড় সব দলের ঐক্য। সে ছিল এক নি-িদ্র জাতীয় ঐক্য। বিদ্যমান বোথিয়ান তথা শ্বেতাঙ্গ সংবিধানের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর ছিল না। কেননা, বর্ণবাদী সেই সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো জনগোষ্ঠীর কোনো ভোটাধিকার ছিল না। বোধগম্য কারণেই প্রয়োজন দেখা দিল নতুন সংবিধানের। সেই পরিস্থিতিতে সব দল মিলে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত হলো অন্তর্বর্তী সংবিধান। যেখানে স্বীকৃত হলো সর্বজনীন ভোটাধিকার। জাতীয় ঐক্যের দাবি মেনে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ পার্লামেন্ট অন্তর্বর্তী সংবিধান অনুমোদন করে। আগের সংবিধান অকার্যকর হয়ে গেল। অন্তর্বর্তী সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন।

লক্ষণীয় দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্বর্তী সংবিধান পার্লামেন্টে অনুমোদিত হতে হয়েছে। সেখানে পার্লামেন্ট ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের পর পার্লামেন্ট তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেছে। স্পিকার, যার পদাধিকার নতুন স্পিকার না আসা পর্যন্ত বহাল থাকার কথা, তিনিও ইস্তফা দিয়ে নাই হয়ে গেছেন। বাস্তবতা হলো, এখন পার্লামেন্ট নেই। তবু পার্লামেন্টের আগেই আমাদের অনেকে নতুন সংবিধান চাইছেন। জুলাই সনদের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন হতে হবে, বলা হচ্ছে। তাহলে জুলাই সনদই কি সংবিধান? পার্লামেন্টের অনুপস্থিতিতে এ যে কী করে সম্ভব তা আল্লাহ মালুম!

যাই হোক, ১৯৯৪ সালের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর নেলসন ম্যান্ডেলা গ্রহণ করলেন রিকনসিলিয়েশনের নীতি। সেই নীতিকে কার্যে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্বেতাঙ্গ ফ্রেডারিক ক্লার্ককে উপরাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত করেন। অন্যান্য দল থেকেও নেওয়া হলো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মন্ত্রী। গঠিত হলো পুনর্মিলনের মন্ত্রসিদ্ধ জাতীয় সরকার। তিনি সাত রং রংধনু বা রেইনবো সোসাইটির ঘোষণা দিলেন। যে শ্বেতাঙ্গ রাজনৈতিক দল ও দলের নেতা-কর্মীরা সাড়ে চার দশককালব্যাপী (১৯৪৮-১৯৯৪) কালো জনগোষ্ঠীর ওপর এপারথেইড তথা বিভাজননীতির স্টিমরোলার চালিয়েছে, যারা কৃষাঙ্গদের মানুষ মনে করত না, যারা মেজরিটির ভোটাধিকার আইন করে হরণ করেছিল, যারা ম্যান্ডেলাকে ২৭ বছর বন্দি করে রেখেছিল, সেই দলটিকেও জাতীয় সরকারে নেওয়া হয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এমনকি যেসব গুপ্ত সংগঠন আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে সহিংসতা চালাত সেগুলোও নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং ওদের বেআইনি কাজ আইন দিয়ে দমন করা হয়েছে।

আর আমরা নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আন্দোলন করি। গণতন্ত্রও চাই আবার টুঁটিও চেপে ধরতে চাই। আমার বাক্স্বাধীনতা চাই। তোমারটা নয়। এর নাম হচ্ছে স্ববিরোধিতা। এর নাম হিপোক্রেসি। ডেমোক্র্যাসির সঙ্গে হিপোক্রেসি, মবোক্রেসি কোনোটাই যায় না। যেখান দিয়ে সুই যায় না, সেখান দিয়ে আমরা কুড়াল ঢুকিয়ে দিতে চাই। এগুলো বন্ধ করতে হবে। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না করেও বলা যায় বিএনপির লিডারশিপ এ জায়গাটায় ঠিক পথেই রয়েছে। কিন্তু মাঠের নেতা-কর্মীদের একাংশ রয়েছে বেলাইনে। নেতৃত্বের জায়গা থেকে বলা হয়- আমরা কোনো দল নিষিদ্ধের পক্ষে নই। আর মাঠের একশ্রেণির নেতা-কর্মী দোসর খুঁজে বীরত্ব দেখায়। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সরকার নিষিদ্ধ করেছে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব নিষিদ্ধ কার্যক্রম রুখে দেওয়া। ওরা মিছিল করলে, পত্রিকায় দেখেছি, বিএনপির একশ্রেণির লোক গিয়ে ওদের ধরে পুলিশে দেয়। কেন? পুলিশ নিজে ধরতে পারে না! রাজনৈতিক কর্মীর কাজ পুলিশিং নয়। এগুলো বুঝতে হবে। তা না হলে জাতীয় নির্বাচনে মূল্য দিতে হতে পারে।

মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগের নেতারা পালিয়ে গেলেও দলটির ভোটব্যাংক রয়েছে। সবার ভোটের দাম সমান। যে যত কথাই বলুক ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন হয়ে যাবে। আশা করা যায় ফেয়ার ভোট হবে। যারা পূর্বশর্ত দিচ্ছে তারাও ভোটে আসবে। জামায়াতে ইসলামী তো ভোট করবেই। ১৯৮৬ সালেও যাব না যাব না করেও দলটি স্বৈরাচারের অধীনে নির্বাচনে গিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী আসলে নির্বাচনপন্থি দল। এখনকার আন্দোলন হচ্ছে শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি। এগুলো ক্যাম্পেইনের অংশ। আর রাজনীতিতে শেষ কথা বলেও কিছু নেই। দেশবাসী নির্বাচন চায়। ভোটের অধিকার চায়। আর চায় সমুন্নত মানবাধিকার, বাক্ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা। তারা চান আইনের সুরক্ষা ও আইনের শাসন। মোটকথা গণতন্ত্র চাই। পরমতসহিষ্ণুতা ও নির্ভয় জীবন চাই। গণতন্ত্র সবদিক দিয়ে যেদিন নিশ্চিত হবে সেদিনই সার্থক হবে বাঙালির সংগ্রাম।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক