ফুলির দিকে কেউ ফিরেও চায় না। ওরা চলে গেলে অভ্যাসমতো সব কাজ সেরে নিজের ঘরে এসে জীবনে প্রথম পাওয়া নতুন জামাটা পরতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় জামাটার মতোই লাল-নীল ফুল চোখে দেখে। পিঠে গরম খুন্তির ছ্যাঁকার দগদগে জায়গাটার জন্য জামা পরতে দুঃখ-বেদনা আর হতাশায় জামা হাতে অঝোরে কাঁদতে থাকে ফুলি। ওর চোখের পানিতে ঈদের জামাটা ভিজতে থাকে।

গল্প

বারান্দার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে ক্লান্ত দুচোখ মেলে ফুলি দেখে ধীরে ধীরে বিকালের আকাশের রং কেমন আবিররাঙা হয়ে যাচ্ছে। কতগুলো পায়রা ডানা মেলে মুক্ত আকাশে উড়ছে- আর কতগুলো সামনের বিল্ডিংয়ের কার্নিশে বসে বাক্বাকুম ডাকছে। ওদের মধ্যে কেউ কি বার্তাবাহী কপোত হতে পারে না? উড়ে যেতে পারে না রংপুর জেলার চিলমারী উপজেলার নয়ারহাট গ্রামে। বড় কষ্টে থাকা ফুলিকে যেন এখান থেকে মুক্ত করে।

অন্যান্য দিন এ সময় আকাশের রং কেমন থাকে বা পায়রা ওড়াওড়ি করে কিনা সে কথা ফুলি নামের মেয়েটি জানে না। ভোর ৫টা থেকে রাত ১২টা অবধি কাটে সংসারের অজস্র কাজে। বেলা দেখার সময় নেই। দিন, রাত, মধ্যাহ্ন কিংবা অপরাহ্ণ কিছুই সে জানে না। কিন্তু আজকের দিনটা একটু অন্যরকম। যা ফুলির জীবনে এই প্রথম। বাড়িতে একা থাকায় বারান্দায় দাঁড়ানোর একটু ফুরসত মিলেছে।

কাল ঈদ, তাই দুপুরের খাওয়ার পর সবাই ঈদের শেষ শপিং করতে গেছে। ওকে ঠিকমতো সব কাজ গুছিয়ে রাখতে বলেছে। আরও বলেছে, আজ ওর জন্য নতুন জামা আনবে। নতুন জামার কথা শুনে খুশিতে মনটা আপ্লুত হয়। নতুন জামা পরার ভাগ্য কখনোই হয়নি। ঈদের আগে মা তালুকদারবাড়ি থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের পুরোনো কাপড় এনে ধুয়ে ওদের পরতে দিত। নতুন জামা পাবে সেই খুশিতে বাসার সব কাজ সেরে, সবার শুকনো কাপড় নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে ঠিকমতো রাখে- তারপর বেলা ৪টায় রান্নাঘরের কোণে বসে জাল দিয়ে ঢাকা শুকনো ভাতের ওপর একটু ডাল আর তরকারির থালা টেনে নিয়ে খেতে বসে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে হা করতে পারে না। সকালে নাশতার টেবিল পরিষ্কার করে মোছা হয়নি বলে খালাম্মা বড় চামচ দিয়ে মুখে মেরেছিল, তাই তো ঠোঁট থেঁতলে গিয়েছিল। আপু ইংরেজিতে বকেছিল। ইংরেজিতে বকলেই কি ব্যথা সেরে যাবে? সেই সকালে দুটি পাতলা রুটি খাওয়ার পর এই খেতে বসা। যে ভাতের জন্য এত কষ্ট সেই ভাত খেতে পারছে না বলে ফুলির চোখের পানি বাঁধ মানে না। দরিদ্র দিনমজুরের মেয়ে ফুলি। অভাব-অনটনের মধ্যেই ওর বেড়ে ওঠা। কিন্তু কখনো এরকম হতছেদ্দার ভাত খায়নি। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ফুলি বড়। বাবা-মা তো গায়ে ফুলের টোকাটিও দেয়নি। খেতে বসলেই সবার আগে ওর মুখেই ভাত তুলে দিত মা, যেদিন মাছ রান্না হতো সেদিন বাবা নিজের পাতের মাছ সবার পাতে দিলেও ফুলির ভাগে থাকত বড়টা।

ঢাকায় আছে প্রায় চার মাস, বন্দিজীবন। পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। দরজায় তালা দেওয়া। এখানে শুধু খাওয়ার কষ্ট বা মুখে চামচ দিয়ে মারা নয়, আরও নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এক দিন আপুর ড্রেসিং টেবিলে ডাস্টিং করতে গিয়ে বেলজিয়াম গ্লাসের বড় ঝকঝকে আয়নায় নাকের নিচে জমে থাকা জমাট বাঁধা রক্ত, চোখের পাশে কালশিটে দাগ দেখছিল- তাই দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে আপু চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ে শূন্য চোখে আপুর দিকে চেয়ে কান্না চাপতে গিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে ব্যথা সহ্য করে কী অপরাধ তার বুঝতে পারে না। বড় কষ্ট হয় ফুলির যখন কলে পানি থাকে না। কিন্তু খালাম্মার শখের ফুলের টবে পানি দেওয়া চাই-ই চাই। তখন নিচ থেকে তিন তলায় সিঁড়ি বেয়ে পানির বালতি টেনে আনতে হয়।

ভাইয়ার শার্ট-প্যান্ট ঠিকমতো ইস্ত্রি হয়নি বলে সে যখন ফুলিকে বেদম পেটায়, তখন খালাম্মা টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দেয় কান্নার আওয়াজ বাইরে যেন না যায়। খালাম্মা মাঝে মাঝে কান ধরে মোচড় দেয়। তবে খালুজান বাসায় থাকলে কেউ এরকম করার সাহস পায় না। একমাত্র খালুজানই একটু আদর-স্নেহ করেন। কিন্তু খালুজান আর কতটুকু সময় বাসায় থাকেন। ব্যবসার কাজে তিনি বাইরে ঘুরে বেড়ান। সন্ধ্যায় ঈদের শপিং শেষে সবাই হইচই করে বাসায় ফেরে আর সবার জন্য আনা, জামাকাপড় ও অন্য জিনিসগুলো দেয়। ফুলির জামাটিও দেয়। লাল, নীল, ফুলের চিত্র-বিচিত্র ছাপা জামাটি ফুলির হাতে দিয়ে বলে- এটা তোর, কাল পরিস। ফুলি ফুলেল জামাটি হাতে নিয়ে এক অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করে। ওর জীবনে এটাই প্রথম পাওয়া নতুন জামা।

জামাটা দুই হাতে বুকে চেপে রান্নাঘরে এসে বসে। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত ফাই ফরমাশ খাটা ফুলি নামের দশ বছরের মেয়েটি নতুন জামা পাওয়ার আনন্দে ও সুখে ঘুমিয়ে পড়ে। আর স্বপ্নের মধ্যে ওর চিলমারী উপজেলার নয়ারহাট গ্রামের স্মৃতি সেলুলয়েডের ফিতার মতো দৃশ্যমান হয়।

তিস্তা নদীর পাড়ে একটা মাটির ঘর। সেখানে শীর্ণ ও ভীরু বাপ অসহায় মা আর পাঁচটা সন্তান। সন্তানদের মধ্যে ফুলি বড়। যদিও তখন ওর নাম ফুলি ছিল না। মা সোহাগ করে নাম রেখেছিল সুমনা। ঢাকায় এসে হয়েছে ফুলি।

মাটির ঘরটি ছিল মাতৃক্রোড়ের মতো সুখ ও শান্তির নীড়। অভাব অনটনের মধ্যেও ছিল আনন্দ হাসি খুশিতে ভরা। সুমনা নামের দস্যি মেয়েটি সারা দিন এ ছবি ও অন্যান্য পল্লিসঙ্গী মিলে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াত। বাগানের মালির চোখ এড়িয়ে গাছ থেকে ডাশা পেয়ারা, বরই, জামরুল আর নোনাফল পেড়ে খেত। তিস্তা পাড়ের বালু দিয়ে শিয়ালের ঘর বানিয়ে মজা করত। অগ্রহায়ণের সেই শিশিরভেজা নতুন চষা খেতের আলে সোনা ঢালা অড়হর ডালের সারি- সরিষা খেতে হলুদ ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ আকাশ ভরা সাদা মেঘের ভেলা, রাখালের বেসুরো গান, কাঁচা মাটির রাস্তায় গরুর গাড়ি চলার শব্দ, এমনকি অন্ধ রহিম চাচার মৃদু কম্পিত দুর্বল কণ্ঠের ‘দীনের নবী মোস্তফা’ গান গেয়ে ভিক্ষা করার গুঞ্জনও শুনতে পেল। শীতের শিশির স্নাত ভোরে তালুকদার বাড়ির ঢেঁকিশালে আতব চাল কুটার শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে যেত। ওরা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে অপেক্ষা করত মা কখন একটু চালের গুঁড়ি নিয়ে এসে ওদের পিঠা বানিয়ে দেবে আর ওরা মহা আনন্দে সব ভাইবোন মিলে ভাগাভাগি করে খাবে। সেটাই ছিল ওদের নবান্ন ‘উৎসব’।

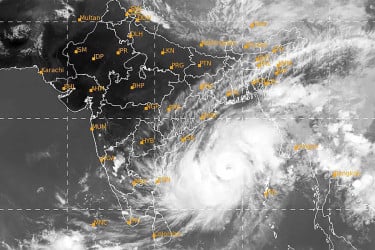

নিদারুণ দরিদ্রতার মধ্যেও ছিল সুখ-শান্তি ও অনাবিল আনন্দ। এভাবেই সুখে-আনন্দে কেটে যাচ্ছিল সুমনা নামের মেয়েটির জীবন। এক দিন সে গিয়েছিল সই ছবির বাড়ি এক্কা দোক্কা খেলতে। হঠাৎ ছমিরন চাচি চিৎকার করে বলে, ‘ওরে ও সুমনা এসে দেখ তোর কী সর্বনাশ হয়ে গেল।’ পড়ি কি মরি করে সুমনা দৌড়ে এসে দেখে আধা ঘণ্টা আগেও যেখানে ছিল ওদের বাড়ি, ছিল জীবনের সাড়া, সেখানে এখন মৃত্যুর স্তব্ধতা। প্রমত্তা তিস্তার প্রবল তোড়ে ওদের বাড়িসহ আরও কয়েকটি বাড়ি নদীতে বিলীন হয়েছে। বাড়িতে যারা ছিল এমনকি গরু-ছাগলের ঘরগুলোও নেই। আর নদীটি নিজস্ব গতিতে বেয়ে চলেছে। ‘তিস্তা তুই যে আমাদের কত বড় সর্বনাশ করলি, তোকে দেখে বোঝার উপায় নেই।’ বলে সুমনা চিৎকার করতে থাকে।

বাড়িতে ছিল বাবা ভাইবোন। এ ধ্বংসযজ্ঞ দেখে সুমনা কাঁদতেও ভুলে যায়। পাশে ওর মা মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছে।

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই নদীপাড়ের মানুষদের বাঁচতে হয়। তারা ভাঙাচোরা বেড়া দিয়ে ঘর বানিয়ে বসবাস করে। ঠিক ঘর না বলে ওকে ঝুপড়ি বলাই সঙ্গত। ঘর বলতে যা বোঝায় তা এ নদীপাড়ের মানুষ জানে না। মাথা গোঁজার মতো সেই ঠাঁইটুকু যখন নদীভাঙনে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তাদের জীবনে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। ক্ষতিগ্রস্ত অভাবী মানুষগুলোর হাহাকারে ভরে থাকে গোটা গ্রাম।

পত্র-পত্রিকায় এ খবর পড়ে শার্ট-প্যান্ট পরা সরকারি ও বেসরকারি ভদ্রলোক আসে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে। তাদের দেখলে গ্রামবাসীর কিছু পাওয়ার আশায় চোখে আনন্দ ঝিলিক দেয়। এই বুঝি জীবন পাল্টানোর সুযোগ এলো। এসব ভদ্রলোককে দেখে সুমনাও আশান্বিত হয়। তাই অন্তরের সবটুকু দরদ দিয়ে ওর বেদনার কথা বলেছিল। কষ্টের বিবরণ দিয়েছিল। কিন্তু ওর ভাগ্য বদলায়নি। যারা এসেছিল তারা সুমনা নামের মেয়েটির জীবনের কাহিনি শুনে, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝিলিকে ওকে চমকিত করে, সাময়িক কিছু আর্থিক সাহায্য ও আবার আসার আশ্বাস দিয়ে চলে যায়, আর আসে না।

নদীপাড়ের মানুষ বড় দরিদ্র, নিজেরাই খেতে পায় না, সুমনাকে খাওয়াবে কী করে? ছমিরন চাচি বিপন্ন বিপদগ্রস্ত এতিম সুমনাকে নিয়ে আসে তালুকদার গিন্নির কাছে। বলে, মেয়েটির মা থেকেও নেই, সে তো বোবা হয়ে গেছে। একে তোমার কাছে রাখ, অন্তত খেয়েপরে বাঁচবে। পাশে বসা ছিল তালুকদার গিন্নির বোন। সে আদুরে গলায় বোনকে বলে, আপু আমি একে নিয়ে যাই। আমার বাসায় কাজের লোক নেই। তালুকদার গিন্নি সুমনাকে বলে, ‘ভালোই হলো- এর সাথে যা, ঢাকায় ভালো থাকবি। সুমনাও খুশি হয়। ঢাকায় থাকবে, কতকিছু দেখবে, ভালোভাবে বাঁচবে।’

ফুলি কি বেঁচে আছে? একে কি বাঁচা বলে?

পিঠের ব্যথা আর জ্বরে সারা রাত ঘুমাতে পারে না। তবুও ঈদের দিন সকালে উঠে বাসার সব কাজ সারে।

সকালে নানা পদের নাশতা খেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরে বাইরে বেড়াতে যায়। ফুলির দিকে কেউ ফিরেও চায় না। ওরা চলে গেলে অভ্যাসমতো সব কাজ সেরে নিজের ঘরে এসে জীবনে প্রথম পাওয়া নতুন জামাটা পরতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় জামাটার মতোই লাল-নীল ফুল চোখে দেখে। পিঠে গরম খুন্তির ছ্যাঁকার দগদগে জায়গাটার জন্য জামা পরতে দুঃখ-বেদনা আর হতাশায় জামা হাতে অঝোরে কাঁদতে থাকে ফুলি। ওর চোখের পানিতে ঈদের জামাটা ভিজতে থাকে।

লেখা পাঠানোর ইমেইল ঠিকানা