যদি প্রশ্ন করা হয়, কোনটি ভালো, পিআর না প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচন? আপাত বিচারে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় পিআর অনেক ভালো। পিআর পদ্ধতির সবচেয়ে ভালো দিকটি হলো পার্লামেন্টে কমবেশি প্রায় সব দলেরই প্রতিনিধিত্ব থাকবে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সংসদ গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্রুট মেজরিটির জোরে কোনো একটি দলের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে না। আরও একটি সুবিধা পাওয়া যাবে, কারও ভোটই জলে যাবে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিজয়ী ক্যান্ডিডেটের প্রাপ্ত ভোটেরই কেবল মূল্য পাওয়া যায়। হেরে যাওয়া সব দলের সব প্রার্থীর ভোট একত্র করে বিজয়ী প্রার্থীর ভোটের চেয়ে অনেক বেশি হলেও মূল্যায়নে তা জিরো। জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু বিগ জিরো।

অন্যদিকে প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতির ইলেকশন হলে প্রতিটি ভোট মূল্যায়িত হবে। কোনো পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১ শতাংশ পেলেও পার্লামেন্টে আনুপাতিক হারে সদস্যপদ পাবে। মোট কথা কোনো দলই ভোটের মাঠ থেকে খালি হাতে ফিরবে না। পিআর পদ্ধতির ডিকশনারিতে পরাজয় বলতে কিছু নেই।

কিন্তু কয়েনের আরেকটা পিঠও আছে। পিআর পদ্ধতির মধ্যেও ধরনের অনেক পার্থক্য আছে। যেসব দেশে পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সেসবের একেক দেশে একেক ধরন। কোথাও ক্লোজড লিস্ট সিস্টেম। কোথাও ওপেন লিস্ট। কোথাও আবার মিক্সড পদ্ধতি। বিরাট জটিল অঙ্ক। আমজনতার কাছে পিআর পদ্ধতিটা বাস্তবিকই কঠিন। ক্লোজড লিস্ট পদ্ধতিতে কোন দল কাকে কাকে এমপি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে রেখেছে, তা ভোটার সাধারণত জানতে পারবে না। ওটা থাকবে ইসির ফাইলে আর সংশ্লিষ্ট দলের ফাইল ক্যাবিনেটে। আর ওপেন লিস্ট সিস্টেমে দলগুলোর প্রার্থীতালিকা আগেই জানা যাবে। ইলেকশনের পরে দল পূর্বোক্ত তালিকার ক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের বেছে নিয়ে প্রাপ্য কোটা পূরণ করবে। মিক্সড পদ্ধতি তো আরও জটিল। এমপিদের কেউ কেউ নির্বাচিত হবেন প্রচলিত প্রত্যক্ষ ভোটে। আর কিছুসংখ্যক পিআর কোটায়। এটা বেশি জটিল।

আরও সমস্যা আছে। দেখা গেল একই নির্বাচনি এলাকায় তিন দলের তিনজন এমপি হয়ে গেছেন। এক এলাকার প্রার্থী হয়তো বা অন্য এলাকার এমপি হয়ে গেলেন। একটি নির্বাচনি এলাকায় একাধিক বা ততোধিক এমপি পাওয়া গেল। এক বনে দুই বা ততোধিক সিংহ। আবার হয়তো দেখা গেল, কোনো এলাকার নিজস্ব এমপি নেই। অন্য কোনো এলাকা থেকে পাওয়া অতিথি এমপি সেই এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁর হয়ে এলাকায় ছড়ি ঘোরাবেন সংশ্লিষ্ট দলের নেতা বা নেতারা। অতিথি এমপি ঝাল খাবেন স্থানীয় নেতাদের মুখ ও জিহ্বা দিয়ে। পুথিবাগিশ বিশেষজ্ঞ হয়তো বলবেন, তাতে ক্ষতি কী! পার্লামেন্টারিয়ানদের আসল কাজ তো আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা। দেশের নীতি-ব্যবস্থা নিয়ে কারবার তাঁদের। স্থানীয় শাসন-প্রশাসন তাঁর কাজ নয়। এলাকার সমস্যাও তিনি প্রয়োজনে তুলে ধরবেন। সে ক্ষেত্রে এলাকার জনস্বার্থভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে অতিথি এমপির গোচরীভূত করা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ নয়। বিশ্বের কমবেশি ৯০টি দেশে মিক্সড পিআর বা পিউর পিআর পদ্ধতির ইলেকশন হয়ে থাকে। সেসব দেশ যেভাবে চলে, বাংলাদেশও সেভাবে চলবে। অন্য দেশে পিআর-এ সমস্যা না হলে বাংলাদেশে কেন হবে? আমাদের দেশে এখন নতুন জিনিস আরও বেশি চলবে। নতুন বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কতখানি নতুনত্ব লাভ করেছে, সেই প্রশ্নটা থাকল? বইয়ে লেখা এমপির দায়িত্ব, কর্তব্য আর বাস্তবের আচরিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে আসমানজমিন ব্যবধানের খবর কারও অজানা নয়। কেতাবি নিয়মে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর এমপির বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, থানা-পুলিশ, উন্নয়ন প্রকল্প, টেন্ডার, ইউনিয়ন পরিষদের টিআর, কাবিখা, ছোট ছোট রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজের কমিটি, গুদারাঘাট কি বালুমহাল কিংবা জলমহাল-কোন জায়গায় এমপির ছায়াকর্তৃত্ব নেই? এমপি হলেন এলাকার ডিফেক্টো প্রশাসক। একনায়কতন্ত্রের পনেরো বছর এগুলো খুব অশ্লীলভাবে ছিল। অন্য সময়েও ছিল, হয়তো কিছুটা কম। এমপির নলেজে না দিয়ে থানার স্বাভাবিক কাজকর্ম ওসির পক্ষে করা কঠিন। ইউএনও এমপি মহোদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ব্যতিক্রমও আছে। তবে কম। তারপরও আছে ডেমি অফিসিয়াল (ডিও) লেটারের ক্ষমতা। ডিও খারাপ কিছু না। জনপ্রতিনিধি এলাকার স্বার্থে ডিও বা সুপারিশপত্র পাঠাতেই পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে শুনেছি এরও সদ্ব্যবহার হয় না। এগুলো হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সামান্য বহিঃপ্রকাশ। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই এমন। একটি বা দুটি বাদে কোনো দলের ভিতরে গণতন্ত্র নেই। অভিযোগ রয়েছে, টাকা দিয়ে কমিটি পাওয়া যায়, কমিটির পদ পাওয়া যায়। তার মানে বিনা পয়সায় বা টাকার বিনিময়ে কেউ না কেউ পদ বিক্রি বা বিতরণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা ভোট দিয়ে কোনো নেতাকে নির্বাচিত করেন না। দলের তহবিল কোথা থেকে আসে তারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পাঁচতারা হোটেলে বিপুল টাকা খরচ করে ইফতার মাহফিল! কড়ি কোত্থেকে এলো? সে প্রশ্ন এ দেশে গুরুত্বহীন। এই যে এত সংস্কার সংস্কার করে আমরা মুখে ফেনা তুলছি; কিন্তু রাজনৈতিক দলের ভিতরের সংস্কৃতি বদলের কথা জোর দিয়ে বলছি না। এমতাবস্থায় পিআর কতখানি ভালো ফল দেবে বলা মুশকিল।

আরও সমস্যা আছে। দেখা গেল একই নির্বাচনি এলাকায় তিন দলের তিনজন এমপি হয়ে গেছেন। এক এলাকার প্রার্থী হয়তো বা অন্য এলাকার এমপি হয়ে গেলেন। একটি নির্বাচনি এলাকায় একাধিক বা ততোধিক এমপি পাওয়া গেল। এক বনে দুই বা ততোধিক সিংহ। আবার হয়তো দেখা গেল, কোনো এলাকার নিজস্ব এমপি নেই। অন্য কোনো এলাকা থেকে পাওয়া অতিথি এমপি সেই এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁর হয়ে এলাকায় ছড়ি ঘোরাবেন সংশ্লিষ্ট দলের নেতা বা নেতারা। অতিথি এমপি ঝাল খাবেন স্থানীয় নেতাদের মুখ ও জিহ্বা দিয়ে। পুথিবাগিশ বিশেষজ্ঞ হয়তো বলবেন, তাতে ক্ষতি কী! পার্লামেন্টারিয়ানদের আসল কাজ তো আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা। দেশের নীতি-ব্যবস্থা নিয়ে কারবার তাঁদের। স্থানীয় শাসন-প্রশাসন তাঁর কাজ নয়। এলাকার সমস্যাও তিনি প্রয়োজনে তুলে ধরবেন। সে ক্ষেত্রে এলাকার জনস্বার্থভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে অতিথি এমপির গোচরীভূত করা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ নয়। বিশ্বের কমবেশি ৯০টি দেশে মিক্সড পিআর বা পিউর পিআর পদ্ধতির ইলেকশন হয়ে থাকে। সেসব দেশ যেভাবে চলে, বাংলাদেশও সেভাবে চলবে। অন্য দেশে পিআর-এ সমস্যা না হলে বাংলাদেশে কেন হবে? আমাদের দেশে এখন নতুন জিনিস আরও বেশি চলবে। নতুন বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কতখানি নতুনত্ব লাভ করেছে, সেই প্রশ্নটা থাকল? বইয়ে লেখা এমপির দায়িত্ব, কর্তব্য আর বাস্তবের আচরিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে আসমানজমিন ব্যবধানের খবর কারও অজানা নয়। কেতাবি নিয়মে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর এমপির বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন, থানা-পুলিশ, উন্নয়ন প্রকল্প, টেন্ডার, ইউনিয়ন পরিষদের টিআর, কাবিখা, ছোট ছোট রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজের কমিটি, গুদারাঘাট কি বালুমহাল কিংবা জলমহাল-কোন জায়গায় এমপির ছায়াকর্তৃত্ব নেই? এমপি হলেন এলাকার ডিফেক্টো প্রশাসক। একনায়কতন্ত্রের পনেরো বছর এগুলো খুব অশ্লীলভাবে ছিল। অন্য সময়েও ছিল, হয়তো কিছুটা কম। এমপির নলেজে না দিয়ে থানার স্বাভাবিক কাজকর্ম ওসির পক্ষে করা কঠিন। ইউএনও এমপি মহোদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ব্যতিক্রমও আছে। তবে কম। তারপরও আছে ডেমি অফিসিয়াল (ডিও) লেটারের ক্ষমতা। ডিও খারাপ কিছু না। জনপ্রতিনিধি এলাকার স্বার্থে ডিও বা সুপারিশপত্র পাঠাতেই পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে শুনেছি এরও সদ্ব্যবহার হয় না। এগুলো হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সামান্য বহিঃপ্রকাশ। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই এমন। একটি বা দুটি বাদে কোনো দলের ভিতরে গণতন্ত্র নেই। অভিযোগ রয়েছে, টাকা দিয়ে কমিটি পাওয়া যায়, কমিটির পদ পাওয়া যায়। তার মানে বিনা পয়সায় বা টাকার বিনিময়ে কেউ না কেউ পদ বিক্রি বা বিতরণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা ভোট দিয়ে কোনো নেতাকে নির্বাচিত করেন না। দলের তহবিল কোথা থেকে আসে তারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পাঁচতারা হোটেলে বিপুল টাকা খরচ করে ইফতার মাহফিল! কড়ি কোত্থেকে এলো? সে প্রশ্ন এ দেশে গুরুত্বহীন। এই যে এত সংস্কার সংস্কার করে আমরা মুখে ফেনা তুলছি; কিন্তু রাজনৈতিক দলের ভিতরের সংস্কৃতি বদলের কথা জোর দিয়ে বলছি না। এমতাবস্থায় পিআর কতখানি ভালো ফল দেবে বলা মুশকিল।

পিআর পদ্ধতিতে দেখা গেল একই এলাকায় দুইজন এমপি হয়ে এসেছেন। এক বনে দুই সিংহ। তখন কেমন হবে! চলমান রাজনৈতিক চালচিত্রের কথা মনে রেখে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। সমস্যা আরও আছে, ইলেকশনের পরে কোটায় এমপি হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যাবে। নয়ছয় হতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থায় ভোটে যার জামানত হারানোর কথা-সেই কি না, দলের আনুকূল্যে এমপি হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে নিজের এলাকায় জনবান্ধব নেতা, যিনি সঠিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন, তিনিই বাদ পড়ে গেলেন পিআরের ফাঁদে পড়ে। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় ভোটার জেনেশুনে ভোট দেন। যে প্রার্থীকে তিনি যোগ্য ও দক্ষ মনে করেন, তাঁর মার্কায় ভোট দেন। সাধারণত জনবান্ধব প্রার্থীরাই পাস করেন। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা কালো টাকা দিয়ে ইলেকশন প্রভাবিত করা হলে সে ভিন্ন কথা। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পিআর সিস্টেমেও হতে পারে। সেটা আরেকটা বাজে সংস্কৃতি। গণতন্ত্রের পোশাক পরে অগণতান্ত্রিক চর্চা। এই সমস্যা আলাদাভাবে অ্যাড্রেস করতে হবে। ইলেকশন কমিশন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রার্থী সবাইকে এক হয়ে অনিয়ম ও অগণতান্ত্রিকতার বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে।

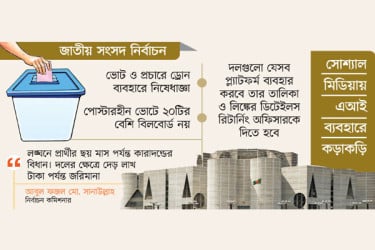

উপস্থিত সময়ে পিআরের আরেকটি বড় সমস্যা হলো বর্তমান সংবিধানের অধীনে নতুন এই পদ্ধতির ইলেকশন আদৌ কি করা যাবে? মনে হয় না। ইলেকশন কমিশনও এমন কোনো বিধান করতে পারবে না, যেটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শাসনতন্ত্রের ৬৫(২) ধারায় একক আসনভিত্তিক ইলেকশনের কথা বলা আছে। তাহলে পিআর হবে কিসের ভিত্তিতে? তখন সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন আসবে। জাতীয় সংসদ যখন নেই তখন কে সংবিধান সংশোধন করবে? উ™ূ¢ত পরিস্থিতিতে নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ নির্বাচনের দাবির পালে জোর হাওয়া লাগবার সমূহ-সম্ভাবনা। এই দাবিতে এক পক্ষ সোচ্চার হবে। আরেক পক্ষ এই দাবির বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়ে হয়তো মাঠে নামবে। তৈরি হতে পারে জটিল পরিস্থিতি। অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে জাতীয় নির্বাচন।

আসলে এখনই পিআর পদ্ধতিতে ইলেকশনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হলে বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় সেটা হবে প্যান্ডোরার বাকসের মুখ খুলে দেওয়ার শামিল। গ্রিক পুরাণের প্যান্ডোরার বাকসোটি যে অন্তহীন সমস্যায় ভরা, সে কাহিনি কমবেশি সবাই জানে। তবে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে পিআর পদ্ধতির দিকে যেতে বাধা নেই। প্রচলিত ইলেকটোরাল সিস্টেমের সেটা উত্তম বিকল্প হতে পারে বৈকি। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সবকিছু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা উচিত।

সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে কিংবা রাজনৈতিক অনৈক্য প্রবলতর হতে পারে; এমন সব জটিল সংস্কারের কথা এখনই না ভেবে যত দ্রুত সম্ভব দেশে নির্বাচিত সরকার আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। ইলেকশনের পর বিএনপির প্রতিশ্রুতি মতো জাতীয় সরকার গঠিত হলে সেটা হবে সর্বোত্তম। অন্য কোনো দল মেজরিটি পেলে তারাও সবাইকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে পারে। বাধা তো নেই। নির্বাচিত সরকার না থাকায় সর্বস্তরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজমান। কোথাও কম, কোথায় বেশি। আইনের শাসন পদে পদে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সব রাজনৈতিক দলের মাঠপর্যায়ের নেতারা অল্পবিস্তর শক্তির চর্চা করছেন। থানা-পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাজে নানাভাবে অন্যায় প্রভাব খাটাতে চাইছেন। এই পরিস্থিতি অস্বস্তিকর। হুইস্ল বাজিয়ে ভোটের ট্রেন ছেড়ে দিলে আশা করা যায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আইনের শাসন নিশ্চিত করা সহজ হয়ে যাবে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় হলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে, যদি সদিচ্ছা থাকে।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক