‘হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে

কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,

মুখর দিনের চপলতা- মাঝে

স্থির হয়ে তুমি রও।

হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে

কথা কও, কথা কও।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

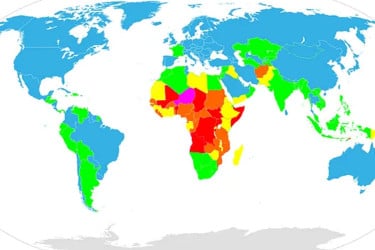

লোকে অতীত যতটা না ভুলে যায়, তার চেয়ে বেশি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি কখনো কখনো অতীতকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে নেয়। ইতিহাসের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বটা মনে হয় চিরকালীন। ইতিহাস তার আপন গতিতে চললে জনসাধারণের ক্ষতি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চান, তারা অতীতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ না বাধিয়েই ছাড়েন না। এতে লাভ একটাই, বেহুদা কাজে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়। সেই সুযোগে নিজের বা নিজেদের রাজনৈতিক বাগান মনমতো সাজিয়ে নেওয়া সহজ হয়। রামমন্দিরের ধুয়া তুলে বাবরি মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া না গেলে ভারতের রাজনীতিতে বিজেপি অতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত না। গুজরাটের কসাইয়ের কলঙ্কতিলক মুছে ফেলাও সহজ হতো না। অতি দুরাচার রাক্ষস হিসেবে সিরাজ উদদৌলাকে চিত্রিত করা না হলে ইংরেজ শাসন জেঁকে বসতে পারত না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিহাস মুছে দেওয়া যায় না। ইতিহাস অতীতের কথা বলে। আর অতীত স্থির। অসাধু মুখরতা বা চপল-চটুল কথায় অতীত বিচলিত হয় না। নিজের জায়গা থেকে সরেও যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সে কাজ করে ভুবনে গোপনে।

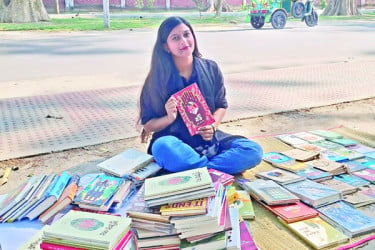

সমকালীন বাংলাদেশে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা প্রচুর হচ্ছে। বাংলাদেশের খুবই আলোচিত চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমর কিছুদিন আগে বললেন, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের লিখিত ইতিহাসের ৯০ শতাংশই মিথ্যা। রীতিমতো বিস্ফোরক মন্তব্য। এই কথাটি তিনি বললেন মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পর। এই সময়ের মধ্যে তিনি পত্রপত্রিকায় কলাম লিখেছেন অনেক। প্রবন্ধ অগণিত। কোথাও তিনি কি অনুরূপ দাবি করেছিলেন? এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দলিল। সেই দলিলের কোনো একটি ডকুমেন্ট সম্পর্কে তিনি আপত্তি তুলেছেন বলেও শুনিনি। কিন্তু এখন বলছেন। এর পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়। তাহলেও অনস্বীকার্য বদরুদ্দীন উমর একজন উঁচুদরের চিন্তানায়ক। তাঁর কোনো মন্তব্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শতকরা হিসাবে বণিকের লাভক্ষতির হিসাব কষা গেলেও ইতিহাসের মূল্য বিচার করা যায় না। তত্ত্বগতভাবে অতীতের সত্য ঘটনার বিবরণই ইতিহাস। কিন্তু এই কেতাবি কথা বাস্তবে সব সময় খাটে না। নিত্যই ঘটে চলেছে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে মিথ্যা কিংবা অর্ধসত্যের সংমিশ্রণ। এই ধারা রুখে দেওয়ার শক্তি কারও নেই। তা না থাকলেও সমাজে কিছু মানুষ মজুত থাকে, যারা সত্যের সন্ধান করে। এই শ্রেণির মানুষ শোনার চেয়ে পড়ে বেশি। যত পড়ে, তার চেয়ে বেশি অধ্যয়ন করে। পাঠ করা আর অধ্যয়ন করা মোটেও এক জিনিস নয়। অধ্যয়নের সঙ্গে চিন্তাফিকিরের সম্পর্ক রয়েছে। যারা অধ্যয়ন করে, তারা সত্যের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু নিখাঁদ সত্যটি নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এ এক কঠিন সত্য।

সমকালীন বাংলাদেশে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা প্রচুর হচ্ছে। বাংলাদেশের খুবই আলোচিত চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমর কিছুদিন আগে বললেন, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের লিখিত ইতিহাসের ৯০ শতাংশই মিথ্যা। রীতিমতো বিস্ফোরক মন্তব্য। এই কথাটি তিনি বললেন মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পর। এই সময়ের মধ্যে তিনি পত্রপত্রিকায় কলাম লিখেছেন অনেক। প্রবন্ধ অগণিত। কোথাও তিনি কি অনুরূপ দাবি করেছিলেন? এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দলিল। সেই দলিলের কোনো একটি ডকুমেন্ট সম্পর্কে তিনি আপত্তি তুলেছেন বলেও শুনিনি। কিন্তু এখন বলছেন। এর পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়। তাহলেও অনস্বীকার্য বদরুদ্দীন উমর একজন উঁচুদরের চিন্তানায়ক। তাঁর কোনো মন্তব্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শতকরা হিসাবে বণিকের লাভক্ষতির হিসাব কষা গেলেও ইতিহাসের মূল্য বিচার করা যায় না। তত্ত্বগতভাবে অতীতের সত্য ঘটনার বিবরণই ইতিহাস। কিন্তু এই কেতাবি কথা বাস্তবে সব সময় খাটে না। নিত্যই ঘটে চলেছে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে মিথ্যা কিংবা অর্ধসত্যের সংমিশ্রণ। এই ধারা রুখে দেওয়ার শক্তি কারও নেই। তা না থাকলেও সমাজে কিছু মানুষ মজুত থাকে, যারা সত্যের সন্ধান করে। এই শ্রেণির মানুষ শোনার চেয়ে পড়ে বেশি। যত পড়ে, তার চেয়ে বেশি অধ্যয়ন করে। পাঠ করা আর অধ্যয়ন করা মোটেও এক জিনিস নয়। অধ্যয়নের সঙ্গে চিন্তাফিকিরের সম্পর্ক রয়েছে। যারা অধ্যয়ন করে, তারা সত্যের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু নিখাঁদ সত্যটি নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এ এক কঠিন সত্য।

পক্ষান্তরে সত্যের ধারেকাছে না গিয়ে উল্টো ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা, সে তো এক ভয়ানক বিষের টোপ। ইতিহাসের সেই বিষটোপ যারা ফেরি করে, তারা ভালো মানুষ নয়। এই খারাপ মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের কোনো ক্ষতি না করতে পারলেও সমাজের ক্ষতি করতে পারে। সমাজে বুনে দিতে পারে অনৈক্যের বীজ। যে কোনো দেশের জাতীয় ঐক্যের পথে ইতিহাসের মিথ্যা বড় এক বাধা। মিথ্যা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা, ভেলকি। কাজেই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সতর্ক ও সংযত আচরণ প্রত্যাশিত সবার কাছ থেকেই।

ইতিহাস নিয়ে ধূম্রজাল তৈরি করা নতুন কোনো প্রবণতা নয়। যুগে যুগে এই কাজ হয়ে আসছে। সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজ উদদৌলা’ নাটকে আমরা যে নবাবকে পাই, তিনি মহান এক দেশপ্রেমিক। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’-এ যে সিরাজের দেখা পাওয়া যায়, তিনি অতিশয় দুরাচারী। রাক্ষস স্বভাবের। সিরাজ উদদৌলার জমানায় যে কোনো নারীর পক্ষে সতীত্ব রক্ষা নাকি কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগরের ভাষায় ‘এই পুস্তকে অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদদৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।’ বিদ্যাসাগরের লেখা এই বইটি অবশ্য তাঁর নিজের রচনা নয়। সাংবাদিক ও লেখক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ‘আউট লাইন অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’ গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায়ের ছায়া অবলম্বনে লেখা। তবে এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটেছে। সিরাজ উদদৌলা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তার অনুরণন রয়েছে ইতিহাসের আরও অনেক বইয়ে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রের ‘সিরাজুদ্দৌলা’ গ্রন্থে সাক্ষাৎ ঘটে বীর, সাহসী ও দেশপ্রেমিক এক নবাবের। শ্রীনিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনি গ্রন্থেও কোনো দুরাচারী নবাবের দেখা পাওয়া যায় না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের তারও দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা রয়েছে। একদল বঙ্গভঙ্গকে ব্রিটিশের ডিভাইড অ্যান্ড রোল পলিসির অংশ হিসেবে দেখেছেন। আরেক দল বলছিল যে পূর্ব বাংলাকে কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার হিন্টারল্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পুবের সম্পদ শুষে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ অপরিহার্য হয়ে

উঠেছিল। আওরঙ্গজেবের শাসন ও তাঁর জীবনবোধ নিয়েও রয়েছে ইতিহাসের দুটো পাঠ। কারও কাছে আওরঙ্গজেব দরবেশ। অন্য পক্ষ আওরঙ্গজেবকে চিত্রিত করেন প্রজা উৎপীড়ক শাসক হিসেবে। সত্য নিহিত রয়েছে এই দুইয়ের মাঝখানে। মাঝখানের সেই সত্যটাকে মান্যতা দিলে মতের অমিল বৈরিতা তৈরি করে না। সহাবস্থান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। সহাবস্থান থেকে তৈরি হয় সম্প্রীতির পরিবেশ।

বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকাশের ঠিক পথটি খুঁজে পেয়েছে খুব কমই। আমরা সত্য ইতিহাসের চর্চা যতখানি করেছি, মিথ্যার চাষবাস তার চেয়ে কম করিনি। সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব.) জলিলকে রাজাকার আখ্যায়িত করতে আওয়ামী লীগের পক্ষভুক্ত লেখকদের জিভে আটকায়নি। যাকেতাকে রাজাকার বলে গালি দেওয়া আওয়ামী লীগের একশ্রেণির নেতা ও বুদ্ধিজীবীর বাতিক হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা মানেই রাজাকার। মুক্তিযোদ্ধা কবি আল মাহমুদের লাশটি পর্যন্ত শহীদ মিনারে নিতে দেওয়া হয়নি। তাঁকেও রাজাকার বলে গালি দেওয়া হয়েছে। পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ঘোষক সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানের সব অবদান অস্বীকার করার প্রবণতা দানা বাঁধতে লাগল আওয়ামী লীগের ভিতরে-বাইরে। শেখ হাসিনা দলটির নেতৃত্বে আসার পর শহীদ জিয়াউর রহমানের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় আড়াল করার প্রবল প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। জিয়াউর রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করার মতো বালখিল্যতাও প্রদশর্ন করেছেন শেখ হাসিনা। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে পাকিস্তানের এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পত্রিকায়ও লেখা হয়েছে।

ইতিহাস নিয়ে বিশেষ করে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিণতিতে ইতিহাস বিকৃতির বিষচক্র জন্ম নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়েছে, সীমাহীন বিভ্রমের শিকার হয়েছে তরুণসমাজ। সেই সুযোগে বাংলাদেশের মানচিত্র খামচে ধরতে চাইছে আসল শকুনি। বদরুদ্দীন উমর যে বলেছেন লিখিত ইতিহাসের নব্বই ভাগই মিথ্যা, এক হিসাবে তা খুব অসত্যও নয়। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজিলাতুন্নেছা, শেখ রাসেল, শেখ কামাল, জামালকে নিয়ে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। শেখ হাসিনাকে নিয়ে যে কত বই লেখা হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ফজিলাতুন্নেছাকে বানানো হয়েছিল বঙ্গমাতা। এসব বইকেও যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়, তাহলে নব্বই কেন, তার চেয়ে বেশি হতে পারে অসত্যের ভলিউম। কিন্তু এগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় মহা অভ্যুত্থানের পর কেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে টেনে আনা হলো? ১৯৭১ কিংবা মুক্তিযুদ্ধ বা শেখ মুজিবুর রহমান তো এই মহাসংগ্রামের কোনো ইস্যু ছিল না। এই আন্দোলনের লিখিত কোনো ইশতেহার বা মেনিফেস্টোও ছিল না। যেটা ছিল সেটা হলো কোটা সংস্কার বা বিলোপের দাবি। মুক্তিযোদ্ধার বালবাচ্চা ও নাতিপুতিদের সরকারি চাকরিতে কোটা সংরক্ষণ স্পষ্টতই বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন। শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের নিষ্ঠুরতা, রক্তলোলুপতার জবাবে কোটা আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। পনেরো বছর ধরে চলা উৎপীড়ন, গুম-খুন, দুর্নীতি দুরাচার সর্বোপরি ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে আবু সাঈদ ও মুগ্ধর মতো সহস্র কিশোর-যুবক শাহাদাতবরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে। এই ধারায় একাত্তর কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাহলে কেন একাত্তরকে টেনে আনা হলো?

আমরা যদি ইতিহাসের কথা বলি, তাহলে অবশ্যই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সঠিকভাবে বিবৃত ও চর্চিত হওয়া উচিত। ইতিহাসে যার যতটুকু অবদান, তাকে সেটা দিতে হবে। ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জিয়াউর রহমানের ভূমিকাও গোপন করার অবকাশ নেই। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমরেড মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জাতীয় চার নেতা, প্রবাসী সরকারের ভূমিকা নিয়ে দোনামোনা করা যাবে না। সমালোচনা হতে পারে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। অতঃপর হোক ইতিহাসের পথ।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক