জুলাই বিপ্লবে আহতদের যারা চিকিৎসা দিয়েছেন তাদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। কাউকে প্রত্যন্ত এলাকায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আবার কাউকে পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে। তারপরও দমে যাননি চিকিৎসকরা। বিভিন্নভাবে তারা চিকিৎসা দিয়ে গেছেন...

চিকিৎসা মহান পেশা। এটা এমন এক পেশা, যুদ্ধক্ষেত্রেও চিকিৎসকরা শত্রুর নিশানার বাইরে থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও চিকিৎসক ও চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের শত্রুপক্ষও সম্মান করে। কিন্তু বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের সবকিছুর ওলটপালট করে দিয়েছে। এ বিপ্লবে আহতদের যারা চিকিৎসা দিয়েছেন তাদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। কাউকে প্রত্যন্ত এলাকায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আবার কাউকে পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে। তারপরও দমে যাননি চিকিৎসকরা।

বিভিন্নভাবে তারা চিকিৎসা দিয়ে গেছেন। কেউ রোগীর পরিচয় গোপন করে চিকিৎসা দিয়েছেন, কেউবা নিজের চিকিৎসক পরিচয় গোপন করে চিকিৎসা দিয়েছেন। রাতের আঁধারে তারা আহতদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করেছেন।

চব্বিশের সেই কলঙ্কিত ১৬ জুলাই আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে বেগবান হয়। ১৬ জুলাইয়ের পর থেকে ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাতে থাকে স্বৈরাচারের বিভিন্ন বাহিনী। আহত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আসতে থাকেন হাসপাতালগুলোতে। আহতদের সামাল দিতে হিমশিম খায় হাসপাতালগুলো। ১৯ জুলাই ভয়াবহ রূপ নেয়। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্র-জনতার ওপর। মুহুর্মুহু গুলি চালায়। আহত হয় হাজার হাজার মানুষ। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সমস্যার শেষ নেই। হাসপাতালে যে চিকিৎসা হবে, সে অবস্থা ছিল না আহতদের। হাসপাতালগুলোতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। চিকিৎসা নিতে দেওয়া হচ্ছিল না। কী নির্মমতা! কী পাষাণ্ডতা! চিন্তা করা যায়, একজন আহত মানুষ, যার শরীরে গুলি লেগেছে, কল কল করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তাকে হাসপাতালে ঢুকতে দিচ্ছে না স্বৈরাচারের দোসররা! অনেক আহতকে আবার হাসপাতালের গেটে মারধরও করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছুদিন আগে রামপুরা ডেল্টা হাসপাতালের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। সে ছবিকেন্দ্রিক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো- আহত সেই রিকশাচালক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালের গেটে গেছেন চিকিৎসার জন্য। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ছুটে আসেন চিকিৎসক ও কয়েকজন কর্মচারী। এ সময় তাকে হাসপাতালে কেন নেওয়া হচ্ছে, এ কারণে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। সেই গুলি চিকিৎসকের পোশাক ভেদ করে চলে যায়। গুলির সে চিহ্ন এখনো ডেল্টা হসপিটালের দেয়ালে জ্বলজ্বল করছে। কী নির্মমতা!

এগুলো ভাবলেই শরীর কেঁপে ওঠে। একটা মানুষকে গুলি করেছে, সে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ঢুকতে যাচ্ছে। তাকে সাহায্য করার জন্য চিকিৎসক এসেছেন। আর সেই চিকিৎসককে গুলি করেছে স্বৈরাচারের পুলিশ। এই একটি ঘটনা দিয়েই বোঝা যায়, সেই সময়ে স্বৈরাচার ও তাদের পুলিশের মনোভাব কেমন ছিল। যুদ্ধের সময়ও তো অসুস্থ কাউকে চিকিৎসা দিতে যাওয়া চিকিৎসকের উপর গুলি করার এমন ঘটনা নেই। গুলির মুখে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকরা চিকিৎসা দিয়েছেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালের (নিনস) একজন এনেস্থেসিওলজিস্ট একদিন আমাকে বলছিলেন, নিনসে হাসপাতালে একদিন একটা ছেলে আসে, অল্প বয়স। মাথায় গুলি লেগেছে, মুখে গুলি লেগেছে, ওর মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে। অপারেশনের জন্য অজ্ঞান করতে শ্বাসনালিতে টিউব দিতে হবে। কিন্তু তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, কোনোভাবেই তিনি তার শ্বাসনালিতে টিউব দিতে পারছিলেন না। কান্না পাচ্ছিল তার। অবশেষে টিউব দিতে পারলেও অপারেশনের পরেও বাঁচানো যায়নি ছেলেটিকে। আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, আমি ছেলেটার মধ্যে আমার সন্তানের মুখচ্ছবি দেখেছি। আমি দুদিন ঘুমোতে পারিনি, খাওয়া-দাওয়া করতে পারিনি। এভাবেই চিকিৎসা করতে গিয়ে বারবার মানসিক ট্রমায় পড়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তারা থেমে থাকেননি।

নিনস হাসপাতালের নিউরো ট্রমা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বলছিলেন, ১৮ ও ১৯ জুলাই স্রোতের মতো গুলিবিদ্ধ হয়ে আসেন আহত ছাত্র-জনতা। কারও মাথার খুলি উড়ে গেছে, কারও মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। কোনোভাবেই মাথা ঠিক রাখতে পারছিলাম না। একের পর এক অপারেশন করছিলাম। কিন্তু কোনোভাবেই রোগী কমানো যাচ্ছিল না। একজনের অপারেশন করার পর সিরিয়ালে অনেক রোগী। রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে উল্টো ঝামেলায় পড়েন তিনি। এরপর শুরু হয় পুলিশের উৎপাত। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীগুলো প্রতিদিন হসপিটালে আসতে থাকে আহতদের খুঁজতে। তাদের লিস্ট করতে থাকে। আর যে চিকিৎসক চিকিৎসা দিয়েছেন তাদেরও শাসাতে থাকে। রোগীদের রক্ষা করতে তিনি বুদ্ধি বের করেন। পুলিশের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে তিনি তাদের নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করে দেন। পরিবর্তন করে দেন তাদের ডায়াগনোসিস। তারা যে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এটি তিনি পুরোপুরি মুছে দেন। লিখে দেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়েছেন। এভাবে চিকিৎসা দিয়ে যান চিকিৎসকরা। এভাবেই আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন চিকিৎসক সমাজ। তারা এভাবেই আহতদের অপারেশন করেছেন নিজের ওপর ঝুঁকি নিয়ে। যারা চিকিৎসা করেছেন, স্বৈরশাসক তাদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালিয়েছে। ঢাকা মেডিকেলের অর্থোপেডিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শহীদুল ইসলাম আকন্দ জানান, কোনো কোনো দিন তারা ৩০০ রোগীর সেবা দিয়েছেন। কিন্তু সরকার এ কারণে তার উপর নাখোশ ছিল। কেন তিনি চিকিৎসা দিয়েছেন, সে কারণে তাকে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজে বদলি করা হয়। তাকে এমন বিভাগে বদলি করা হয় যেটা তার সঙ্গে যায় না। কতটা অমানবিক! চিকিৎসকরা শুধু চিকিৎসা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সবকিছু নিয়ে। আন্দোলনের সময় কারফিউ জারি ছিল। সে সময় বাসা থেকে বের হওয়াটাই ছিল দুরূহ। যারা আন্দোলন করেছিলেন, তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তারা কারফিউ মানেননি। স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলন করেছেন। আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু তাদের সঙ্গে স্বজনদের কেউ ছিল না। খাবার, ওষুধ সংগ্রহ করে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সে কাজটিও করেছেন চিকিৎসকরা। তারা আহতদের ওষুধ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের রক্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই কাজে চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজ করেছেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। এত রোগী ছিল যে, হাসপাতালের স্টাফ দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব হতো না। এ জন্য ছাত্ররা নিজেরাই আহতদের ট্রলিতে করে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে নিয়ে গেছেন। আহতদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। তাদের চিকিৎসায় নানানভাবে সহায়তা করেছেন। আহতদের পকেটে ছিল না কোনো টাকা। বেশিরভাগই ছিলেন শিক্ষার্থী। তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চিকিৎসকরা। তারা নিজেদের পকেটের টাকা ও অন্যান্য দাতাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিউরোলজি বিভাগীয় একজন সহকারী অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, ছাত্রদের উপর নির্মমতা দেখে তিনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। তার জন্য আন্দোলন করা অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু কীভাবে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় সেটা নিয়ে তিনি ভাবেন। সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে তিনি আন্দোলনে যুক্ত হবেন এবং প্রকৃতই তিনি এভাবে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

এভাবেই চিকিৎসকরা যে যেভাবে পেরেছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাদের স্বৈরশাসকের পেটোয়া বাহিনী তাদের হেনস্তা করেছে, মামলা করেছে। অনেক চিকিৎসক শুধু হাসপাতালেই যুদ্ধ করেননি, তারা রাজপথে অন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন। তাদের অনেকে আহত হয়েছেন। অনেকের নামে মামলা হয়েছে। অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন। আন্দোলনের সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৮টি মেডিকেল টিম কাজ করেছে। চিকিৎসকদের সংগঠনগুলো- যেমন ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ), ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) চিকিৎসা ও ওষুধ দিয়ে আহতদের সহায়তা করেছে।

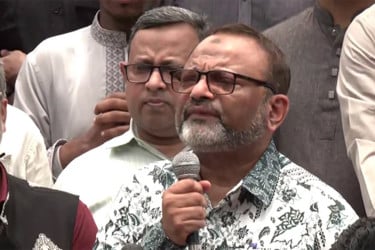

আবার বিপরীত চিত্রও দেখা গেছে। ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্বৈরশাসকের দোসর চিকিৎসকরা শান্তি সমাবেশ করেছেন। সেখানে নামকরা অনেক চিকিৎসক বক্তব্য দিয়েছেন। তারা স্বৈরাচারের গণহত্যাকে সমর্থন করেছেন। সরকারিভাবে এসব চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহতদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছেন তাদের পুরস্কৃৃত করা উচিত।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল