পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর সুবিধাবাদী একটি অংশ ‘আদিবাসী’ স্বীকৃতির দাবিটি তুলেছে নিকট অতীত থেকে। যা বর্তমানে বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বহুমাত্রিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি কেবল অধিকার আদায়ের একটি দাবি মনে হলেও, এর পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের আন্তর্জাতিক মদদদাতারা এই শব্দটিকে একটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়। যার ফলস্বরূপ দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

আদিবাসী বনাম অভিবাসী : একটি ঐতিহাসিক ও আইনি পর্যালোচনা

‘আদিবাসী’ শব্দটি আন্তর্জাতিকভাবে সংজ্ঞায়িত এবং এটি একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অধিকার ও স্বীকৃতি প্রদান করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন-১৬৯ অনুযায়ী, আদিবাসী বলতে সেইসব জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ব থেকে বসবাস করে আসছে এবং তাদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই সংজ্ঞাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিতর্কের মূল ভিত্তি।

ঐতিহাসিক নথিপত্র এবং গবেষণার ভিত্তিতে, অনেক বিশ্লেষক যুক্তি দেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো আদিবাসী নয়, বরং অভিবাসী। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর আগমন ঘটেছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। এর স্বপক্ষে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ নিচে তুলে ধরা হলো:

চাকমা : চতুর্দশ শতকে আরাকানের তৎকালীন শাসক মেং-সয়া-মনের আক্রমণের মুখে চাকমারা মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বর্তমান বান্দরবানের লামা, আলীকদম এবং চকরিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে তারা আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

মারমা : মারমারা মূলত মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এই অঞ্চলে আসে। মিয়ানমারের তৎকালীন শাসক বর্মি রাজা বোদাওপায়া’র আরাকান দখলের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জাতিগত সংঘাতের কারণে অসংখ্য মারমা পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়।

ত্রিপুরা : ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মূলত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এসেছে। তাদের আগমন ঘটেছে মূলত বিভিন্ন উপজাতি সংঘাত, রাজনৈতিক চাপ এবং জীবনধারণের তাগিদে। অন্যান্য জাতিগুলোর ইতিহাসও প্রায় অনুরূপ। তাই বৃহত্তর ৩টি জাতির উদাহরণ টানা হলো।

এই ঐতিহাসিক প্রমাণগুলো ব্যবহার করে বলা হয় যে, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়, বরং অভিবাসী। তাই আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে তাদের ‘আদিবাসী’ স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই স্বীকৃতির ফলে তারা ভূমি ও স্বায়ত্তশাসনের ওপর এমন অধিকার দাবি করতে পারে, যা বাংলাদেশের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দেবাশীষ রায়ের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার কৌশল ও বিতর্কিত ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের ‘আদিবাসী’ স্বীকৃতির দাবির পেছনে অন্যতম প্রধান মুখ হলেন চাকমা সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে নিজেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরলেও, তার কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এটি আসলে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের চেয়ে তার নিজের ও তার পরিবারের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার একটি কৌশল মাত্র।

পারিবারিক ইতিহাস ও দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন

দেবাশীষ রায়ের পরিবারের ইতিহাস রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি গভীর প্রশ্ন তোলে। তার বাবা, ত্রিদিব রায়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি শুধু পাকিস্তানের মন্ত্রীই হননি, বরং নিজের প্রজাদের ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানেই চলে যান। এই ইতিহাস ইঙ্গিত দেয় যে এই পরিবারের আনুগত্য কোনো দেশের প্রতি নয়, বরং ক্ষমতার প্রতি। দেবাশীষ রায় নিজেও বিভিন্ন সময়ে এমন মন্তব্য করেছেন যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়।

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভারতীয় স্বার্থের অভিযোগ

দেবাশীষ রায়ের বিরুদ্ধে কেবল দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার অভিযোগই নয়, বরং তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ২০০৭ সালে, তথাকথিত ১/১১ সরকারের সময় তিনি মন্ত্রী মর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করছিলেন। ভারত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখে আসছে। দেবাশীষ রায়ের মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির উচ্চ পদে আসীন থাকা এবং একই সময়ে তার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, অনেকের মনে ভারতীয় ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডার সঙ্গে তার সম্ভাব্য যোগসাজশের বিষয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে।

বিদেশি অর্থায়ন ও ব্যক্তিগত লাভ

সমালোচকরা দেবাশীষ রায়কে একজন সুবিধাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাদের মতে, তার মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় নয়, বরং নিজের ও তার পরিবারের জন্য ক্ষমতা ও সুবিধা নিশ্চিত করা। তিনি ‘আদিবাসী’ ইস্যুকে ব্যবহার করে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দাতা সংস্থাগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে নিয়ে আসেন। অভিযোগ আছে, এই অর্থ সাধারণ মানুষের উন্নয়নে ব্যয় না হয়ে বরং কিছু এনজিও ও তার ব্যক্তিগত বিলাসী জীবনযাত্রায় খরচ হয়। এটি একটি বহুল প্রচলিত অভিযোগ যে, এই ধরনের বিদেশি অর্থায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে একটি ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠীর বিলাসী জীবনযাত্রার উৎস হয়ে উঠেছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আদিবাসী ইস্যুকে সামনে রেখে দেবাশীষ রায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে যেকোনো মূল্যে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন বা স্বায়ত্তশাসিত রাজন্য প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ আছে। সমালোচকদের মতে, আন্তর্জাতিক ফোরামে ‘আদিবাসী অধিকার’ নিয়ে তার সোচ্চার কণ্ঠস্বর আসলে একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও প্রথাগত ভূমির ওপর তার ও তার পরিবারের ‘সার্কেল চিফ’ হিসেবে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর মাধ্যমে তিনি সেখানকার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চান। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে দেবাশীষ রায়ের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিদেশি শক্তির সঙ্গে তার সম্ভাব্য যোগসাজশ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভূমি সমস্যা, সামন্ত প্রথা ও সাধারণ জনগণের দুর্গতি

‘আদিবাসী’ ইস্যুটি আসলে এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর একটি হাতিয়ার মাত্র। এর মাধ্যমে তারা ভূমির প্রথাগত মালিকানা, স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু এই প্রথাগত মালিকানা কাদের সুবিধা দেয়? এটি সাধারণ পাহাড়িদের নয়, বরং সেই রাজা, সামন্ত ও ভূস্বামীদের, যারা বংশ পরম্পরায় বিপুল পরিমাণ জমির মালিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল-১৯০০ অনুযায়ী, ভূমি সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা রাজা, হেডম্যান ও কার্বারীদের হাতে ন্যস্ত। এই ব্যবস্থা এখনো কম-বেশি কার্যকর।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা ভূমি নিয়ে। এই সমস্যা সমাধানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলেন সেই সার্কেল চিফ, হেডম্যান ও কার্বারীরা; যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জমির বেশিরভাগ অংশের মালিকানা ভোগ করে আসছেন। অন্যদিকে, সাধারণ পাহাড়িদের অধিকাংশই ভূমিহীন বা সামান্য ভূমির মালিক। এই সামন্ত প্রথা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সাধারণ পাহাড়িরা অধিকাংশই দরিদ্র এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলোও অপূর্ণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিশুদ্ধ পানির মতো মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত।

কিন্তু এই অঞ্চলের প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সদস্যরা ব্রিটিশ আমল থেকে দেশের বাইরে থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করছেন। পাহাড়ের কথা বলে বিদেশ থেকে যে বিপুল অঙ্কের অনুদান আসে, তার বেশিরভাগই চলে যায় এই এলিটদের পকেটে। এই বৈষম্য থেকেই বোঝা যায়, ‘আদিবাসী’ ইস্যুটি আসলে সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং একটি ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

[তথ্য সূত্র : চাকমা সম্প্রদায়ের লেখক বিরাজমোহন দেওয়ানের লিখা চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, অশোক কুমার দেওয়ানের লিখা চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে গবেষক ও লেখক জামাল উদ্দিন-এর লেখা পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস এবং মুস্তফা মজিদ রচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও আদিবাসী বিতর্ক।]

সার্বভৌমত্ব বনাম ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সুতরাং, তথাকথিত ‘আদিবাসী’ ইস্যুটি সাধারণ মানুষের অধিকারের চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু এলিট পরিবারের ব্যক্তিগত লোভ ও ক্ষমতার লিপ্সাকেই বেশি ফুটিয়ে তোলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর অধিকার আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এর সমাধান কোনোভাবেই দেশের সার্বভৌমত্বকে ঝুঁকিতে ফেলে নয়। এই অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রথমে ভূমি ব্যবস্থাপনার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা জরুরি, যাতে দেশের সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার না হয়। পাশাপাশি, পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ আরও জোরদার করা উচিত, যাতে বিদেশি অনুদাননির্ভরতা কমে এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটে।

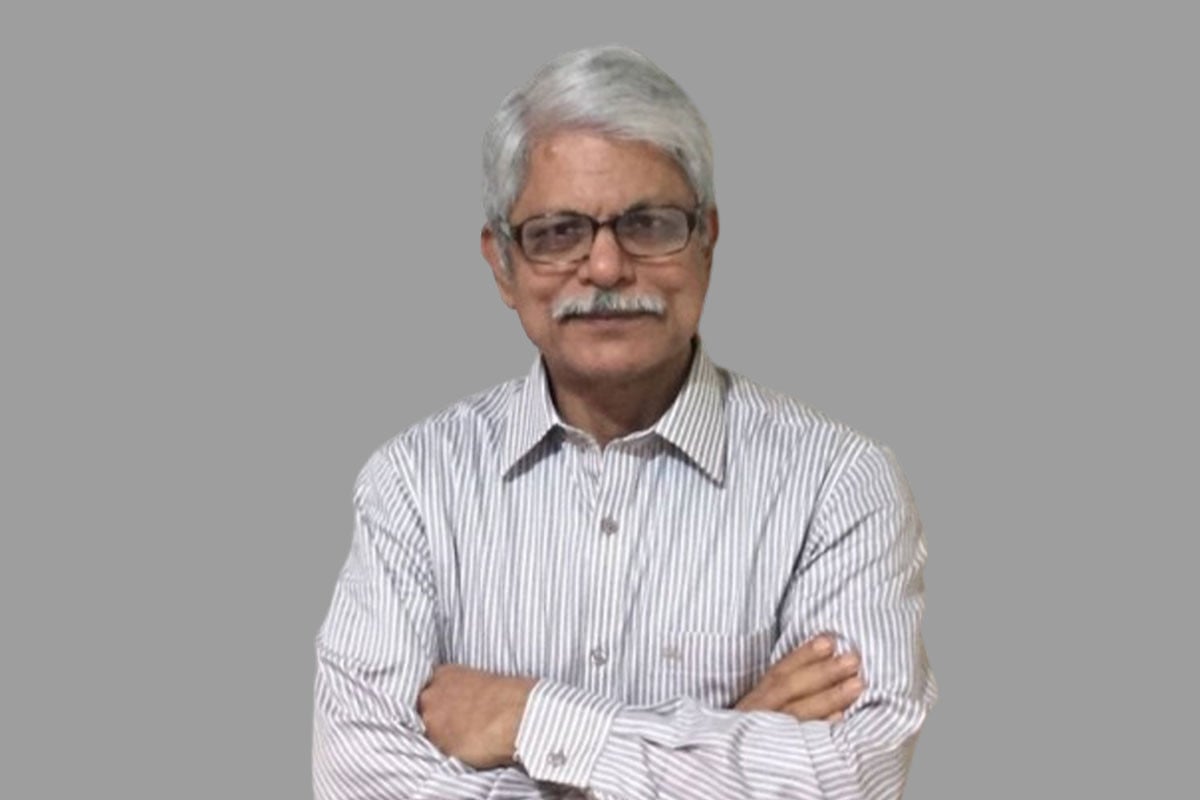

লেখক : সাংবাদিক, লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিডি প্রতিদিন/এমআই