অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার যাবতীয় কারণ বিদ্যমান রেখে শিল্প-বিনিয়োগ বাড়ানোর আশা দেখানো আরেক তামাশা। শিল্প খাত সংকটে পড়ায় একদিকে দেশজ উৎপাদন-জিডিপি প্রবৃদ্ধি মার খাচ্ছে। তা খেতেই থাকবে। অন্যদিকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক কারখানা।

এতে নিত্যনতুন বেকার তৈরি হচ্ছে শত শত, হাজারে হাজার। এই ধারা চলতে থাকলে আর খাদের কিনারে নয়, খাদেই ডুববে অর্থনীতি। ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫ সালে নতুন করে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারে। কিন্তু সরকারি মহলের মত-অভিমত ভিন্ন।

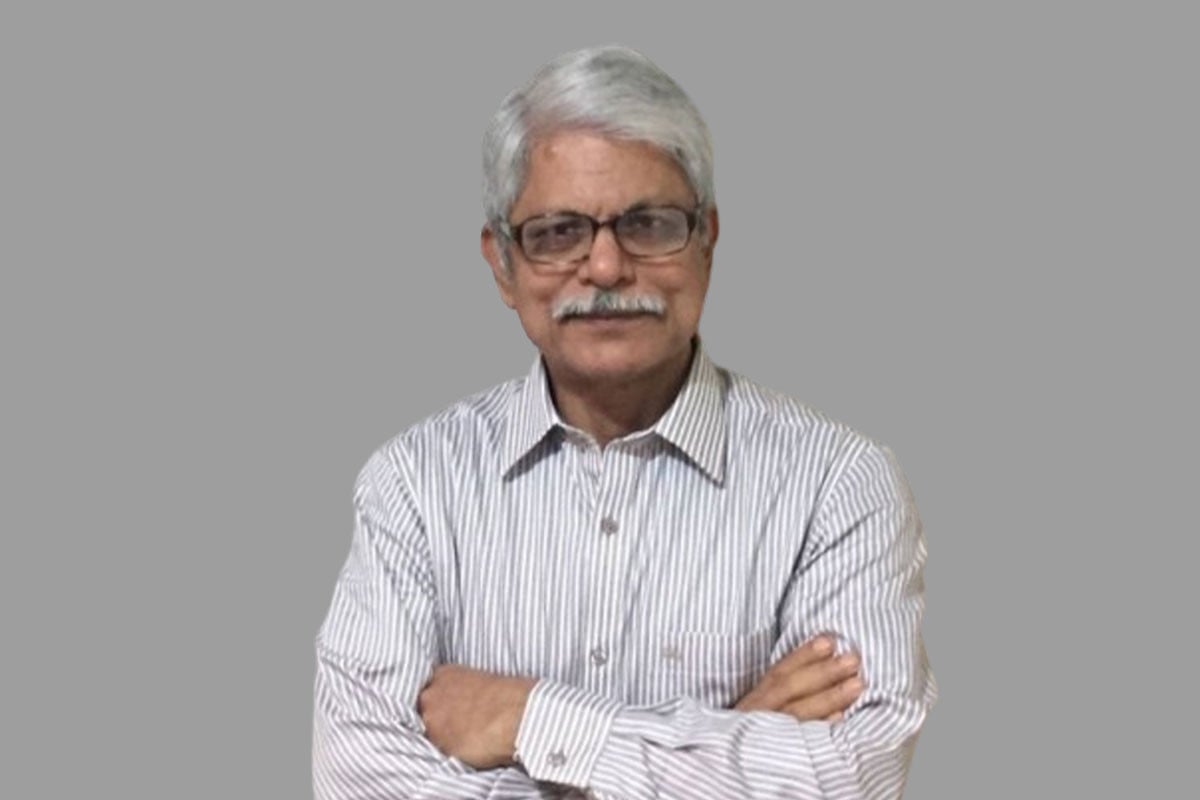

সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আনার চেষ্টা করছে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সার্বিকভাবে অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় নেই। একেবারে ধ্বংসের পথে তা-ও নয়। তা হলে কোন দশায় বা অবস্থায় দেশের অর্থনীতি? এ প্রশ্নের জবাবও পরিষ্কার নয়। অর্থনীতির অবস্থা খারাপ না হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আনার চেষ্টাই বা কেন? এ প্রশ্নগুলো ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরা জোর গলায় বলতেও পারছেন না। এটাই আরেক বাস্তবতা।

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের মানুষ বুঝতে পারছে, অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারের সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগানো হয়নি। বিগত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোর বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো উৎপাদনমুখী সিদ্ধান্ত হয়নি। এগুলোতে বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না রাখা আরেক অমানবিকতা। অদূরদর্শীও।

আরো কত যন্ত্রণায় শিল্প খাত। জ্বালানি সংকট সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এলএনজি আমদানি করে চলতে গিয়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে, যা অর্থনীতিতে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ব্যাংকিং খাত দুর্বল হওয়ায় ব্যবসায়ীদের পুঁজি জোগাড় করাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

বিনিয়োগ, জ্বালানি ও ব্যাংকিং খাতের সমস্যা আসলে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এ সবই দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও গাফিলতির ফল, যা ৫ আগস্টের পর আরো প্রকট হয়েছে। সরকার এখন পর্যন্ত বিষয়টিকে ‘টপ প্রায়োরিটি’তে নেয়নি। নিলে এই সংকট সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শিল্পে প্রণোদনা ও শ্রমিক পুনর্বাসনের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ আসত। যেকোনো সমস্যা সমাধানের আগের কাজ হচ্ছে, সমস্যা স্বীকার করা। তার পরই না সমাধান। কিন্তু সরকারের একটি অংশের মধ্যে সমস্যা অস্বীকার বা পাশ কাটানোর প্রবণতা স্পষ্ট। তার ওপর দোষ ধরার ব্যাপারও লক্ষণীয়। অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে তাদের ম্যানেজমেন্টের দোষ আছে। দোষ থাকলে তা শোধরানোর ব্যবস্থায় কী সরকারের করণীয় থাকতে নেই?

কোটা সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত অর্থবছরের শুরুতে ব্যবসা-বাণিজ্য হোঁচট খায়। তারপর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও বহুমুখী দাবি আদায়ে শ্রম অসন্তোষে ভুগেছে ছোট-বড় ব্যবসা। তারপর গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট, উচ্চ সুদের হার, উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে চাহিদা হ্রাসের মতো সমস্যা প্রকট হয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে কী সর্বনাশ হয়েছে, তা মালুম করা যাবে মাস কয়েকের মধ্যে। ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় ঠিকমতো হবে না, এ আভাস তিনি দিয়েই রেখেছেন। এর মাঝেই পুরনো অনিশ্চয়তা আর নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু হলো নতুন বছর।

দেশের গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলন কমছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হচ্ছে না। এমন প্রেক্ষাপটে এলএনজি আমদানি বাড়ানো না গেলে গ্যাসসংকট আরো বৃদ্ধির শঙ্কা ঘুরছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত ও ব্যাংকের সুদের হার কমানোর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের আস্থা ফেরানো না গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি কিছুদিনের মধ্যে হাহাকারে পড়বে। ঠেকে যাওয়ার পর পেছনে হেলান দেওয়ার দেয়াল পাওয়াও কঠিন হবে। নির্বাচন নিয়ে সুখকর আমেজ থাকলে হবে এক অবস্থা। আর অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ হবে আরো খারাপ। এমন ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে কিছু তথ্য রয়েছে। যেমন, বিদায়ি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। তার আগের বছর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪.২২ শতাংশ। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগও কমেছে। বিদায়ি অর্থবছর জিডিপির ২২.৪৮ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগ হয়। তার আগের অর্থবছর যা ছিল ২৩.৫১ শতাংশ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য শ্লথ হওয়ায় বিদায়ি অর্থবছর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও তার আগের বছরের তুলনায় কম হয়েছে। তাহলে কোথায়, কোন দিকে যাচ্ছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি?

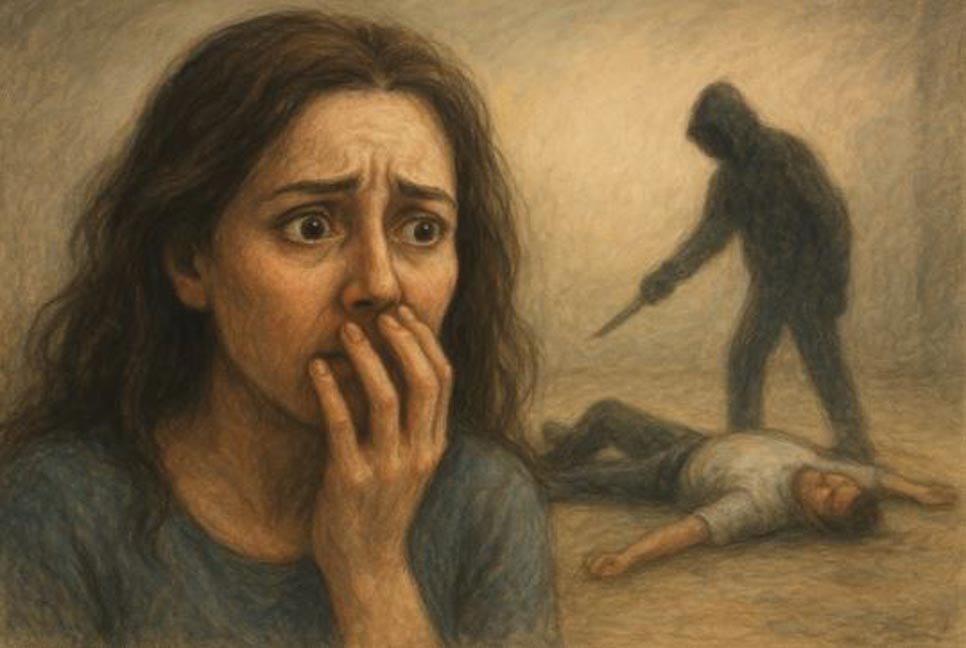

এমনিতেই বিনিয়োগ ও শিল্পবিরোধী কর্মকাণ্ডে লাগাম এখনো টানা যায়নি। চাঁদাবাজি-দুর্নীতিও চলছে। মব ভায়োলেন্স তো আছেই। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি বাড়াতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মব সংস্কৃতি রুখে দেওয়া জরুরি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেশে প্রবাস আয় বা রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ছাড়া মোটাদাগের অর্জন নেই। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের আস্থায় নিতে না পারা অনাকাঙ্ক্ষিত। দেশের ব্যবসায়ীরা স্বস্তিতে না থাকলে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে না। আইএমএফের পরামর্শে সরকার নতুন করে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর কর-ভ্যাট বাড়িয়েছে। এটি দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো ফল আনবে না। সুদের হার বাড়িয়ে সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তারও সুফল দেখা যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাচ্ছে।

এসবের জেরে প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় কোনো না কোনো মিল-কারখানা, প্রতিষ্ঠান বন্ধের কুখবর। ছোটখাটো খবরগুলো গণমাধ্যমে আসে না। শ্রমিক-কর্মচারীদের বুক চাপড়ানো বিলাপ-আহাজারি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বদদোয়া করা ছাড়া আর তেমন কিছু করার নেই। দেশে বেকার-নিরাকার নিয়ে খটকা আছে। বিবেচনার ফের আছে। শিক্ষা শেষে চাকরি না পেয়ে টিউশন করা বা কোনো প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই দৃষ্টে কাজ না পেয়ে শীতে সিদ্ধ ডিম বা গরমে ডাব বিক্রি করা ব্যক্তিদের বেকার ধরা হয় না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ৩০ দিন ধরে কাজপ্রত্যাশী একজন মানুষ শেষের সাত দিনে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ না পেলেই কেবল বেকার ধরা হয়। বিবিএসও এই সংজ্ঞা ব্যবহার করে। সেই হিসাবে দেশে বেকার নেই বলার মতো অবস্থা। এই বেশুমার বেকারদের বেশির ভাগের কর্মসংস্থান হয় বেসরকারি সেক্টরে। বিবিএসের হিসাবে দেশে মোট কর্মসংস্থানে সরকারি চাকরির অংশীদারি মাত্র ৩.৮ শতাংশ। বেসরকারিতে কর্মসংস্থান হয় ১৪.২ শতাংশ। প্রায় ৬১ শতাংশের কর্মসংস্থান হচ্ছে ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে। বাকি ২১ শতাংশ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত। সার্বিক নমুনা খারাপ। সামনে আরো কী অপেক্ষা করছে, মালিকদের ভাবনায় অকুলান। কারখানা চালু রাখা, অর্ডার নেওয়া, কাঁচামাল কেনা, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অন্ধকার দেখছেন তাঁরা। এখনো বেকার না হওয়া শ্রমিকরা আতঙ্কে। আর এরই মধ্যে বেকার হয়ে যাওয়াদের বাসাভাড়া দেওয়ার অবস্থা নেই। হাটবাজার বন্ধ। এর প্রভাব অর্থনীতিতে পড়ছে। লোকালয়েও পড়তে শুরু করেছে। বেকার বলে তাঁরা ঘরে বসেও থাকছেন না। একটি চলমান প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে কত সর্বনাশের সংযোগ, তা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়া জরুরি নয়। স্বাভাবিক বিবেকবান যে কারো পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। বিনিয়োগ-ব্যবসাকে রাজনীতির বাইরে রাখলে আজকের এই অবস্থা হয় না। শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক ডামাডোলের পরও এ ধরনের সমস্যা সামনে এসেছিল, কিন্তু কোনো কলকারখানায় হামলা হয়নি। বন্ধ হয়নি। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি যায়নি। তারা সফলতার সঙ্গে সমস্যা কাটিয়েছে। ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাও পেয়েছে। দেশের মূল্যস্ফীতি ৭০ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার রেকর্ড গড়েছে। এরপর নির্বাচন হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটিতে আবার গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। আমাদের এখানে নমুনা বিপরীত। আর্থিক খাতে যতটুকু সফলতা এসেছে, তা কেবল রেমিট্যান্সের কারণে। আর্থিক, প্রশাসনিক আর রাজস্ব খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দূরে থাক, সাধারণ মানের পরিবর্তনও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। ব্যবসা, বিনিয়োগ, কলকারখানা, মালিক-শ্রমিকসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সঠিক তথ্যসাবুদ নিলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ অবশ্যই দৃশ্যমান হবে। আর্থিক শৃঙ্খলা খাতে ও সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য তৈরি করতে রাজনীতির বাইরে গিয়ে তথ্যের সত্যতা তাকে নিতেই হবে। এখানে ব্যক্তি খাত থেকে শুরু করে সবার সম্পৃক্ততা আছে। বিনিয়োগ থমকে যাওয়া, নতুন করে বেকারত্ব ভর করা শুধু অর্থনীতি পরিচালনার বিষয় নয়। এখানে পুঁজির নিশ্চয়তার বিষয় রয়েছে। সরকারের একার পক্ষে সেই নিশ্চয়তা সম্ভব নয়। কর্মহীন অর্থনীতি বেকারত্ব উসকে দেয়। তরুণদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নেই। দীর্ঘমেয়াদি বেকারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের সংখ্যাও বাড়ছে। এই প্রবণতাগুলো দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে সমাজজুড়ে হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সেখানে কর্মসংস্থানের ভরসা বেসরকারি সেক্টরে নতুন করে বেকার তৈরি হওয়া উদ্বেগের ওপর বাড়তি উদ্বেগ।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন

বিডি প্রতিদিন/নাজিম