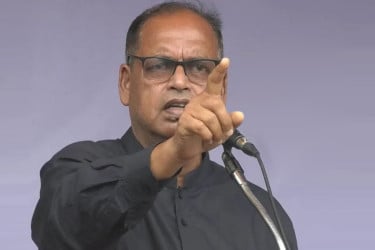

নির্বাচন আগে না সংস্কার আগে- প্রশ্নটি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দৃশ্যত কিছুটা কেটেছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ইতোমধ্যে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের লক্ষ্যে ৮৪ দফাবিশিষ্ট ‘জুলাই সনদ’ ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি জুলাই সনদের কোথায় কোথায় তাদের আপত্তি, তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঐকমত্য কমিশনকে জানিয়েছে। এ আপত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিলকে তারা কোনোভাবেই সংবিধানের ওপরে স্থান দিতে রাজি না থাকার কথা বলেছে। জুলাই সনদ নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না, মর্মে অঙ্গীকারনামা নিয়েও তাদের ঘোর আপত্তি। এ ছাড়া জুলাই সনদে ১০ বছরের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয়প্রধান এক ব্যক্তি হতে পারবেন না, নিম্নকক্ষের সদস্যদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের ১০০ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে বিএনপির আপত্তি আগে থেকেই ছিল।

তবু জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে যতটা ছাড় দেওয়ার বিএনপি ততটুকু ছাড় দিতে আশ্বাস দিয়েছে। তারা মনে করে যেসব প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য হবে, এখন শুধু সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী মনে করে যে জুলাই সনদ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হলে নির্বাচন নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে। তাদের কথার সুরে বোঝা যায়, বিএনপি সংস্কার প্রস্তাবগুলোর যেসব বিষয় নিয়ে আপত্তি করেছে, সেগুলো নিয়ে তাদের আপত্তি না থাকলেও নির্বাচনকে সংশয়মুক্ত রাখার জন্য নির্বাচনের আগেই যতটা সম্ভব সংস্কার বাস্তবায়ন করা উচিত।

যারা ইতোমধ্যে ‘জুলাই সনদ’ পাঠ করেছেন তারা উপলব্ধি করে থাকবেন যে এটি দেশের বিদ্যমান সংবিধানে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা বা আইনগত সংকট সৃষ্টির সুযোগ নেই। বাংলাদেশে এর অতীত দৃষ্টান্ত রয়েছে এ ধরনের দলিল বা ঘোষণাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র’। এটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। যে প্রেক্ষাপটে ‘জুলাই সনদ’ তৈরি করা হয়েছে তাৎপর্যের দিক থেকে এটি দেশ ও জাতির জন্য এ মুহূর্তে এক রক্ষাকবচ। জুলাই সনদের কোনো বিধানের সঙ্গে সংবিধানের কোনো অংশ সাংঘর্ষিক হলে জুলাই সনদ প্রাধান্য পাবে বলে ব্যাখ্যা করেছেন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ জুলাই সনদ শুধু একটি ঘোষণা নয়, এটিও একধরনের গণভোট, জনগণের মতামত ব্যক্ত করার যে পদ্ধতি সংবিধান থেকে এত দিন নির্বাসিত ছিল। তারা বলেছেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে বিদ্যমান সাংবিধানিক সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে ১৯৯০ সালের নভেম্বরে ‘তিন জোটের রূপরেখা’ ঘোষণা করা হয়েছিল। সে ঘোষণায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, যে সরকারের দায়িত্ব ছিল তিন মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই রূপরেখার আলোকেই ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারপদ্ধতি চালু করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে তিন জোটের রূপরেখার সব প্রস্তাব যথাযথ বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারে ছিল বিএনপি। বিরোধী দলে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। সময়ের সঙ্গে সরকার ও বিরোধী দলগুলো নিজ নিজ স্বার্থে রূপরেখার তোয়াক্কা না করে দলীয় ও ক্ষমতার রাজনীতির দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তবে যা-ই হোক না কেন, রূপরেখাটি ছিল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সুশাসনের ভিত্তি স্থাপনের অন্যতম দলিল। এসব দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নে কোনো পক্ষেরই আপত্তি থাকা উচিত নয়। কারণ এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে আগত ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের দানবীয় শাসন থেকে মুক্তির দলিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদি সফল হতো, তাহলে চুয়ান্ন বছর পর সংবিধান, নির্বাচন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ নিয়ে এই প্রশ্নগুলো হয়তো উঠত না। স্বাধীনতার ঘোষণাকে ভিত্তি হিসেবে রেখে ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের প্রথম সংবিধান অগণতান্ত্রিক সংবিধান ছিল, এমন কথা কেউ বলে না। প্রশ্ন উঠেছিল সংবিধান প্রণয়নের আগে, পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে কিনা। সংবিধান প্রণয়নের পর সংবিধানের মূলনীতিগুলো, বিশেষ করে দুটি মূলনীতি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বাহাত্তরের সংবিধান বহাল থাকলে এর বাইরে বড় কোনো প্রশ্ন না-ও উঠতে পারত। অন্তত নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠত না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তা হয়নি, বাহাত্তরের সংবিধানপ্রণেতারাই মাত্র তিন বছরের মাথায় প্রমাণ করলেন যে তাদের প্রণীত সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বিধান-সংবলিত সংবিধান দেশকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এ সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে দেশকে উন্নয়নের স্বর্গে পৌঁছাতে সংসদীয়পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে ১৯৯০ সালের নভেম্বরে ‘তিন জোটের রূপরেখা’ ঘোষণা করা হয়েছিল। সে ঘোষণায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, যে সরকারের দায়িত্ব ছিল তিন মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই রূপরেখার আলোকেই ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারপদ্ধতি চালু করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে তিন জোটের রূপরেখার সব প্রস্তাব যথাযথ বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারে ছিল বিএনপি। বিরোধী দলে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। সময়ের সঙ্গে সরকার ও বিরোধী দলগুলো নিজ নিজ স্বার্থে রূপরেখার তোয়াক্কা না করে দলীয় ও ক্ষমতার রাজনীতির দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তবে যা-ই হোক না কেন, রূপরেখাটি ছিল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সুশাসনের ভিত্তি স্থাপনের অন্যতম দলিল। এসব দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নে কোনো পক্ষেরই আপত্তি থাকা উচিত নয়। কারণ এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে আগত ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের দানবীয় শাসন থেকে মুক্তির দলিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্র যদি সফল হতো, তাহলে চুয়ান্ন বছর পর সংবিধান, নির্বাচন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ নিয়ে এই প্রশ্নগুলো হয়তো উঠত না। স্বাধীনতার ঘোষণাকে ভিত্তি হিসেবে রেখে ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের প্রথম সংবিধান অগণতান্ত্রিক সংবিধান ছিল, এমন কথা কেউ বলে না। প্রশ্ন উঠেছিল সংবিধান প্রণয়নের আগে, পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে কিনা। সংবিধান প্রণয়নের পর সংবিধানের মূলনীতিগুলো, বিশেষ করে দুটি মূলনীতি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বাহাত্তরের সংবিধান বহাল থাকলে এর বাইরে বড় কোনো প্রশ্ন না-ও উঠতে পারত। অন্তত নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠত না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তা হয়নি, বাহাত্তরের সংবিধানপ্রণেতারাই মাত্র তিন বছরের মাথায় প্রমাণ করলেন যে তাদের প্রণীত সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বিধান-সংবলিত সংবিধান দেশকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এ সংবিধানের খোলনলচে পাল্টে দেশকে উন্নয়নের স্বর্গে পৌঁছাতে সংসদীয়পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

স্বাধীনতার বীজ বপন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত একক কৃতিত্বের দাবিদার আওয়ামী লীগের এই একদেশদর্শী ভাবনা বাংলাদেশে সামরিক শাসনকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার দুরভিসন্ধি আওয়ামী লীগকে এতটাই অন্ধ করে ফেলেছিল যে তাদের অপকর্মের পরিণতিতে দেশ, জনগণ, এমনকি তাদের নিজেদেরও যে সর্বনাশ ঘটতে পারে, তা বোঝার বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন দলটির মুখ্য ও একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিব এবং তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারা মেরুদণ্ডহীন আওয়ামী নেতারা। পরিণতি ভোগ করতে বিলম্ব হয়নি। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চালু হওয়া তার স্বপ্নসাধ একদলীয় বাকশালী শাসনের মেয়াদ অবিশ্বাস্য সংক্ষিপ্ত ছিল। মাত্র ৫ মাস ১৯ দিন। ওই বছরের ১৫ আগস্ট তার জীবনের সঙ্গে তার তথাকথিত দ্বিতীয় বিপ্লবেরও অকালমৃত্যু ঘটে। বাহাত্তরের সংবিধানের চরিত্র পাল্টে দিয়ে তিনি যে শুধু সদ্য শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক ধারার সর্বনাশ ঘটাননি, দেশকে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, দেশ এখনো সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তিনি অবিশ্বাসের রাজনীতির যে চারা রোপণ করেছিলেন, এখন তা বিশাল মহিরুহের রূপ নিয়েছে। কেউ আর ক্ষমতাসীন সরকারকে বিশ্বাস করে না যে, তারা নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে দেবে।

সেই অবিশ্বাসের চূড়ান্ত রূপ ছিল তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ারটেকার সরকার। সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন মাস মেয়াদি কেয়ারটেকার সরকারের ওপর নির্বাচনের দায়িত্ব চাপিয়ে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিল যে নৃতাত্ত্বিকভাবে, ভাষাগত দিক থেকে এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ধর্মীয়ভাবে এক হলেও আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। ১৯৮১ সালে শুরু করা কেয়ারটেকার সরকারের দাবি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ব্যয় হয়েছিল ১৫ বছর। ১৯৯৬ সালে বাস্তবায়িত দাবি বাতিল করতেও ব্যয় হয়েছিল ১৫ বছর। এ ব্যবস্থার মূল দাবি ছিল জামায়াতে ইসলামীর। বিএনপি সরকারকে কুপোকাত করতে দাবিটি হাইজ্যাক করেছিল আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে নির্বাচনকে তাদের সরকারের অধীনে আনতে সংবিধান থেকে কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা গায়েব করে দেয়। এরপরের তিনটি সংসদ নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা সবার জানা।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সফল না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সব বৈশিষ্ট্য আছে বাংলাদেশের। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্ন এক ভূখণ্ড, বাংলাদেশের সব অধিবাসী বাংলায় কথা বলে, ধর্মীয় দিক থেকে বাংলাদেশের জনগণের প্রায় ৯০ শতাংশ এক ধর্মাবলম্বী, কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাড়া নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এক জাতিগোষ্ঠীর লোকের বসবাস বাংলাদেশে। যা নেই তা হলো, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। এই দুইয়ের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ এক পা অগ্রসর হলে দুই পা পিছিয়ে যায়। স্থিতিশীল দেশ গড়ার সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেও বাংলাদেশ বারবার স্বৈরাচারী শাসনের কবলে পড়েছে। কখনো সামরিক একনায়ক এসেছে, কখনো রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ প্রয়োগে এক ব্যক্তি ও তার দল অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশ ও জাতির ভাগ্যকে তাদের মর্জির শিকারে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশে ১২টি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সংসদ সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর করে স্থায়ী হওয়ার কথা; অর্থাৎ ১২টি সংসদ ৬০ বছর ধরে দেশের আইন প্রণয়নকাজ চালানোর কথা। কিন্তু ৬টি সংসদ তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ করতে পারেনি। অবশিষ্ট ৬টি সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করলেও দশম (২০১৪) ও একাদশ জাতীয় সংসদ (২০১৮) যেভাবে নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলোতে বৈধভাবে নির্বাচিত সংসদ বলা চলে না। ২০২৪ সালে আরও ন্যক্কারজনকভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দ্বাদশ সংসদও অধিকতর তামাশার সংসদ ছিল। কিন্তু গণ অভ্যুত্থানে ছয় মাসের মধ্যে সরকারের পতন ঘটলে করুণভাবে দ্বাদশ সংসদের অবসান ঘটে এবং সেটিও মেয়াদ পূরণ করতে না পারা সংসদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জাতীয় সংসদের এতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কি কেউ হলফ করে বলতে পারবে যে কোনো একটি জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে? জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে? কোনো জনপ্রতিনিধিকে জবাবদিহির আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে? তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছে? একটি সংসদও জন-আকাক্সক্ষা পূরণ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ কোনো নির্বাচনের আগে কখনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সৃষ্টি হয়নি, কোনো নির্বাচনই অন্তর্ভুক্তমূলক হয়নি। বড় দলগুলো সব নির্বাচনে পেশিশক্তি প্রয়োগ করে কারচুপি করেছে, ভোট কেন্দ্র দখল করেছে, জাল ভোট দিয়ে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারা ও মেয়াদ পূর্ণ করতে পারা সংসদগুলোর কাছে যে সরকারগুলোর জবাবদিহিমূলক থাকার কথা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারগুলো সমভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি সরকারের পতন ঘটেছে অথবা মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, পরবর্তী সরকার এসে সাবেক সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করেছে, বিচারে তাদের অনেকের সাজা হয়েছে। বিগত ৫৪ বছর ধরে এরই ধারাবাহিকতা চলে এসেছে। এর চির অবসান আবশ্যক। সে জন্যই ‘জুলাই সনদ’ অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনে গঠিত সংসদ সনদের প্রস্তাবের আলোকে সংবিধান ঢেলে সাজাবে বলে প্রত্যাশা করি।

লেখক : যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক ও অনুবাদক