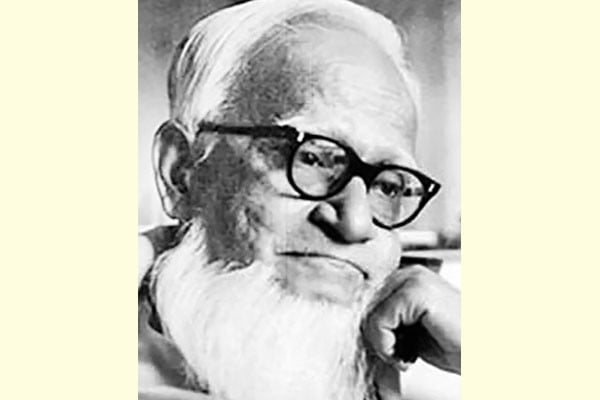

শিক্ষাবিদ কথাসাহিত্যিক মননশীল চিন্তক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফজল। ১ জুলাই ১৯০৩ সালে এ কৃতী বাঙালির জন্ম। জন্মস্থান চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার কেঁওচিয়া গ্রামে। বাঙালি মুসলমানদের প্রগতিমনস্ক, বুদ্ধির মুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্ব ধারা নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সত্য প্রকাশে নিঃসংকোচ সাহসী মনোভাব তাঁর জীবনকে করেছে দ্যুতিময়। আবুল ফজল তাঁর সমকালে এবং এখনো অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আবুল ফজল কেমন মুক্ত চিন্তা লালন করতেন তার একটি উদাহরণ-১৯২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে এখানে তাঁর সখ্য হয়। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে ‘পর্দাবিরোধী সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের এক সভায় আবুল ফজল ‘পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এমন বিষয়ের ওপর এ একুশ শতকেও প্রবন্ধ পাঠ করা সত্যি অসম্ভব বলে মনে হয়। তাঁর পিতা মৌলবি ফজলুর রহমান ছিলেন চট্টগ্রাম জুমা মসজিদের ইমাম। আবুল ফজলের শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাদরাসায়। তিনি ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি এবং ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

আবুল ফজল মসজিদে ইমামতির মাধ্যমে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৯৪১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিষয়ের লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭৭ সালে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন।

আবুল ফজল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি এর সম্পাদক হন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের সে আন্দোলনের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯২৬ সালে প্রকাশ করেন সমাজের মুখপত্র ‘শিখা’। মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা ‘শিখাগোষ্ঠী’ নামে পরিচিত ছিলেন। এ গোষ্ঠী তখন ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু করে। তাঁদের আন্দোলনের মূল কথা ছিল ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’।

শিখাগোষ্ঠীর এ আন্দোলনের মাধ্যমে আবুল ফজল যে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সমাজ ও যুগসচেতন লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্বদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আবুল ফজল ছিলেন নিঃশঙ্কচিত্ত। জাতির বিভিন্ন সংকটকালে তাঁর নির্ভীক ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাঙালি জাতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ। তাই ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার যখন রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আবুল ফজল উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, আত্মকথা, ধর্ম, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-চৌচির, প্রদীপ ও পতঙ্গ, মাটির পৃথিবী, বিচিত্র কথা, রাঙ্গা প্রভাত, রেখাচিত্র, দুর্দিনের দিনলিপি প্রভৃতি। এ ছাড়া ‘শেখ মুজিব তাঁকে যেমন দেখেছি’, আবুল ফজলের আত্মস্মৃতিমূলক অনন্য গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৮৩ সালের ৪ মে চট্টগ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়। জন্মদিনে এ কৃতী বাঙালির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রইল।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক