কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল, শিক্ষকদের বড় একটি অংশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, কিংবা নিশ্চুপ থাকে। এমনকি ১ আগস্ট শিক্ষার্থীদের আন্দোলনও পরিহার করতে বলেছিলেন নীল দলের শিক্ষকরা। অন্যদিকে হামলা, নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তখন শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সমাবেশ, পদযাত্রা, মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের উদ্যোগে হয় ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ’। সমাবেশে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনে জড়িতদের বিচারের দাবি জানানো হয়। ১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, হত্যা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের নিন্দা জানিয়ে পদযাত্রা ও মানববন্ধন করেন সাদা দলের শিক্ষকরা। এ ছাড়া ২৭ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারের খোঁজে ডিবি কার্যালয়ে যায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিমউদ্দীন খানের নেতৃত্বে ১২ শিক্ষকের একটি প্রতিনিধিদল।

২৯ জুলাই ও ১ আগস্ট অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আবারও শিক্ষক নেটওয়ার্কের আয়োজনে সমাবেশে শিক্ষার্থীদের সব দাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তিসহ পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ৩০ জুলাই সরকার ও ঢাবি প্রশাসনের পদত্যাগসহ ১১ দফা দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সাদা দল। ৩১ জুলাই ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচিতে সাদা দলের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা হাইকোর্ট মোড়ের দিকে মিছিল নিয়ে গেলে পুলিশ তাঁদের শিশু একাডেমির সামনে আটকে দেয়। এই মিছিলে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন এবং সেখানে সাদা দলের শিক্ষকরা বত্তৃদ্ধতা করেন।

এদিন এক শিক্ষার্থীকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক শেহরীন আমিন ভূঁইয়া। ৪ আগস্ট ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ’ ব্যানারে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র-জনতা হত্যাযজ্ঞ, গণনির্যাতন ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমাবেশ হয়। পরদিন ৫ আগস্ট রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ইউট্যাবের শোভাযাত্রা ও সংহতি সমাবেশে স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়।

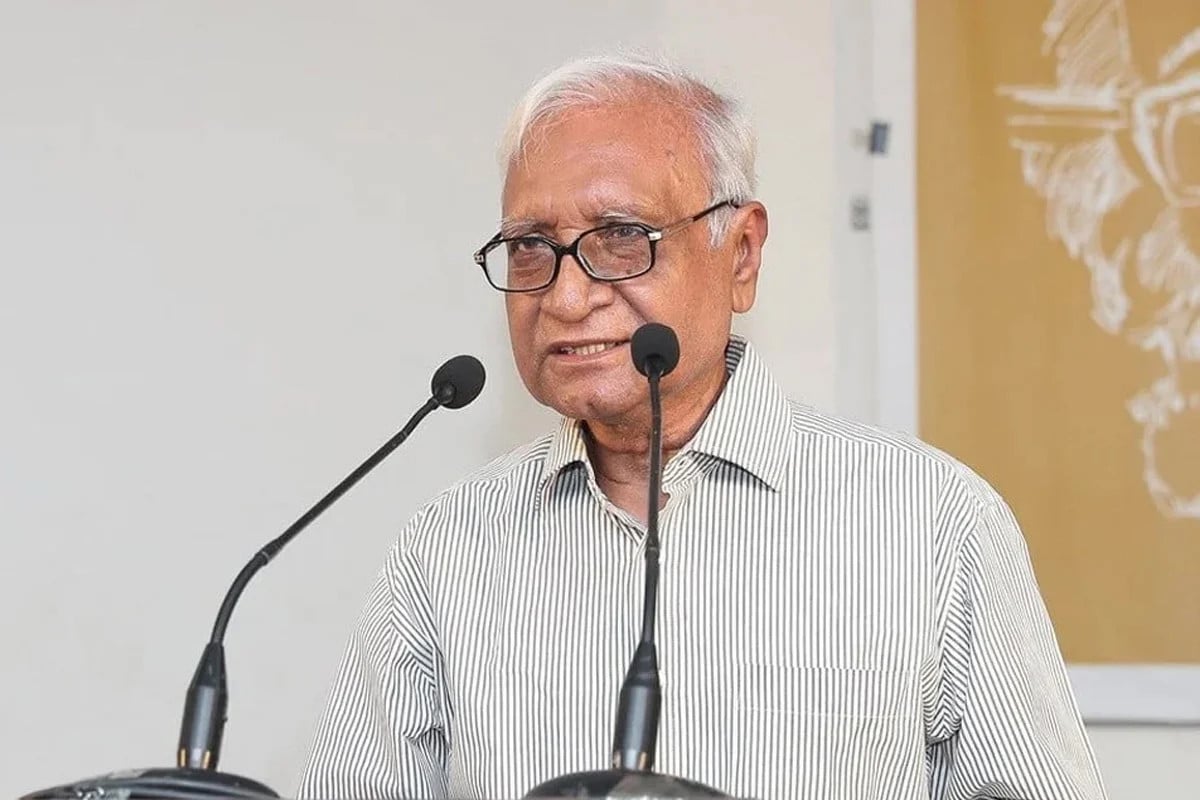

বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী বলেন, “গত বছর ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ও বহিরাগতদের সহায়তায় বর্বর হামলার পরদিন রংপুরে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের মৃত্যু আমাকে চুপ করে থাকতে দেয়নি। নৈতিক দায়িত্ব থেকেই আমি প্রতিবাদে শামিল হই।

১৭ জুলাই ‘ইউনিভার্সিটি টিচার্স নেটওয়ার্ক’-এর নেতৃত্বে আমরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করি এবং বেআইনিভাবে আটক দুই শিক্ষার্থীকে শাহবাগ থানা থেকে মুক্ত করি।” তিনি আরো বলেন, “গত ১৫ বছরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে চূড়ান্ত দলীয়করণ করলেও নগণ্যসংখ্যক শিক্ষক সব সময় নিরপেক্ষ ও ন্যায়ের পক্ষে থেকেছেন। শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি ও নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক দায়িত্ববোধই আমাকে আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য করে। যদিও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত, এই মানবিক প্রতিবাদ দেশে-বিদেশে আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। শিক্ষক নেটওয়ার্কের পাশাপাশি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গঠিত ‘শিক্ষক সমাজ’ও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”

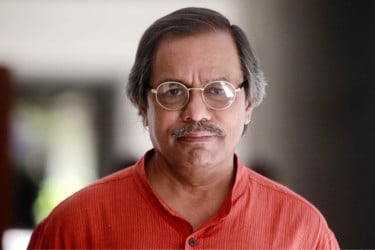

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন বা হত্যার ঘটনা যখন ঘটে, তখন একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে শিক্ষকদের পক্ষে নীরব থাকা কঠিন। শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো দেখেন। যখন তাঁরা চোখের সামনে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন বা অবিচার দেখেন, তখন তাঁদের মধ্যে একটি আবেগঘন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে, এটা স্বাভাবিক। এই আবেগ এবং নৈতিক অবস্থান থেকে অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও শিক্ষকদের একাংশ শিক্ষার্থীদের সমর্থনে সোচ্চার ছিল। এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়, বরং নিপীড়িতের পাশে দাঁড়ানোর একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য।’

শিক্ষার্থীদের পক্ষে সীমিত শিক্ষকের অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য সাহস প্রয়োজন, যা সবাই প্রকাশ করতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য শিক্ষকদের নানা রকম মূল্য দিতে হয়—চাকরির নিরাপত্তা, সামাজিক অবস্থান, এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি। এই ঝুঁকি অনেকের জন্যই দুর্বহ। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকসমাজের বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির মানুষ সাধারণত ক্ষমতা সম্পর্কে সমালোচনা করতে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তাঁদের জীবিকা, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার পাওয়ার জন্য প্রায়ই তদবির বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন হয়। এই বাস্তবতা তাঁদের মেরুদণ্ড সোজা রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন করে।’

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ