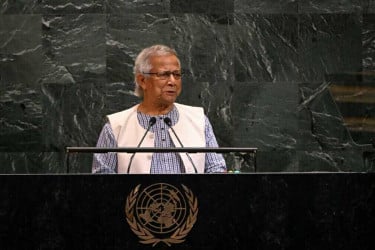

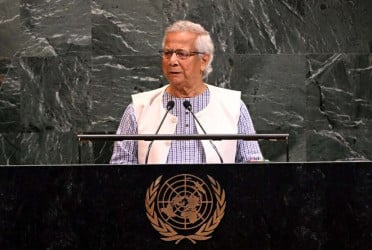

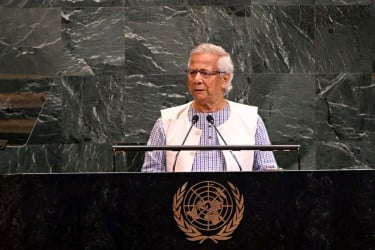

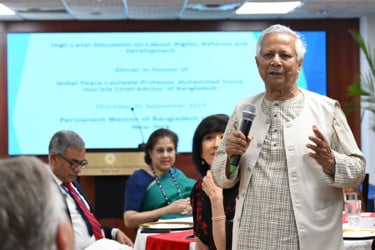

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের চরিত্রটা ভিন্নই বলা যায়। অতীতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক মেয়াদ ছিল তিন মাস, এরা এক বছরের অধিক সময় ক্ষমতায়। লম্বা সময় বৈকি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, অন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমন দায়িত্ব নিয়েছিল একটি নির্বাচন উপহার দিয়ে বিদায় নেওয়ার লক্ষ্যে। এবারের সরকারের ‘কর্তব্য’ দাঁড়িয়েছে সেই তুলনায় অনেক বড়। এরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ও দুর্নীতি দমন করবে বলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দায়িত্ব বিস্তৃত করার ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি সংবিধান সংশোধন করার এমন কার্যক্রমেও হাত দিয়েছে। এসব কর্তব্য পালনের বিষয়ে তাদের উৎসাহ লক্ষ করে সংশয়ও দেখা দিয়েছিল যে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত হবে কিনা!

যা-ই হোক সব সন্দেহ দূর করে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তবে নির্বাচনের তারিখ এখনো উল্লেখ করেনি। নির্বাচনের ঘোষণায় মানুষ যে খুশি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নির্বাচন একটা উৎসব বটে। সেই উৎসব মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আনবে নিশ্চয়ই। নির্বাচনের এই উৎসবটা পাওয়া যাবে অনেক বছর পরে। নির্বাচিত সরকারের শাসনকাল এমনিতেই দীর্ঘ। পাঁচ বছর খুবই লম্বা সময়, চার বছর হলেই যথেষ্ট হতো। তার ওপরে নির্বাচিত আগের সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মানুষ যে তাদের মূল্যায়ন করবে সে সুযোগটাও পায়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের একেবারে প্রথম যে দায়িত্বটা ছিল তা হলো- অরাজকতা থামানো এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতিসাধন। দুঃখজনক যে তারা সে বিষয়ে প্রায় নির্লিপ্ত থেকেছে। হিংস্রতা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে ভয়ংকর একটা রক্তপাত ঘটবে। রক্তপাত ঘটেনি তা-ও বলা যাবে না। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মব সৃষ্টিকারীরা সংযত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ঘটেনি। মব ভায়োলেন্স চরম আকার নিলেও সরকারের কার্যকর কঠোর হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। সরকার যদি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে তৎপর হতো, তাহলে নির্বাচন আরও আগে হতে পারত এবং মানুষ খুশি হতো। সরকার তা না করে নিজে নিজেই নিজের কর্তব্যের বাহু দীর্ঘ করে ফেলেছে। তারা হাত দিয়েছে দুর্নীতি দমনে এবং রাজনৈতিক সংস্কারে। তাদের তৎপরতার ফলাফল যে অত্যন্ত ইতিবাচক, তা মোটেও নয়।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের চরিত্রটা ভিন্নই বলা যায়দুর্নীতির দায়ে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা অভিযুক্ত হয়েছেন, জেলে গেছেন, কারও কারও বিচারও চলছে। কিন্তু নির্বাচনের বিষয়ে অনেকটা সময়ই সরকার নির্লিপ্ত থেকেছে। এমনকি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত অরাজককারীরা এখতিয়ারবহির্ভূত কিছু দাবি তুলে আবার নির্বাচন হতে দেবে না বলে প্রকাশ্যে বলে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ আসেনি। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি তো পরের কথা, অবনতিই ঘটেছে। শিল্প, কলকারখানা, হাটবাজার, দোকানপাট অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে ব্যাংকিং খাতের ওপর বেশ একটা চোট গেছে। সমন্বয়কারীদেরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে বহু রকমের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মব সৃষ্টি এক ধরনের প্রতিশোধ এবং ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হয়ে পড়েছে।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ওপর সরকারের কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। সরকারও বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা পালন করেছে না।

সরকারি প্রবল হস্তক্ষেপের ফলে দুর্নীতি কমেছে কি? মোটেই না। বরং দুর্নীতি আগের মতোই দৃশ্যমান। সরকারি প্রশ্রয় পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে মাত্রার দিক থেকে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কার ছিল সরকারের উচ্চাভিলাষী আকাক্সক্ষা। তবে কাজটা তারা সুচিন্তিতভাবে করতে চেয়েছে এমনটা বলা যাচ্ছে না। এমনকি নিজেদের লক্ষ সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন অংশ একমত ছিল কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রথম দিকে সরকারের একজন উপদেষ্টা এ বিষয়ে অত্যন্ত কোলাহলমুখর ছিলেন; কিন্তু আওয়াজটা কমে এসেছে।

বোঝা গেছে যে সংস্কারের কাজটা মোটেই সহজ নয় এবং সেটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপারও নয়। এমনকি ভিতর থেকে অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব আগ্রহের কারণে সংস্কার ঘটবে এমনও নয়। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, জনগণের পক্ষ থেকে চাপপ্রয়োগ, যে চাপটা আসতে পারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। যেজন্য দ্রুত নির্বাচন হওয়াটা খুবই জরুরি।

রাজনীতিতে হঠাৎ আগমন যাদের, তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের তৎপরতা। জোট বাঁধার পেছনের প্রেরণাটা মোটেই আদর্শিক নয়, সম্পূর্ণরূপে বৈষয়িক। তাহলে কোন যুক্তিতে বলা যাবে যে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে? না, সেটা বলার উপায় নেই। বরং সুবিধাবাদ আগের তুলনায় আরও বেশি নগ্নভাবে নিজেকে উন্মোচিত করেছে। তা কেবল উন্মোচনটার কথাইবা বলব কেন, ভিতরে বৃদ্ধিটাই তো বরং অধিক সত্য। কতিপয় দলের এখন ক্ষমতার জন্য প্রাণপণ লোলুপতা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তাদের জনভিত্তি বলে বাস্তবে কিছু নেই। ক্ষমতালোলুপরা পারে না এমন কাজ নেই।

তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলা যাবে যে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ইতোমধ্যে উন্নত হয়েছে। তারা দেখছে এবং যা বোঝার বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য কোনো বিকল্প নেই। যা দরকার তা হচ্ছে, স্বতন্ত্র এবং বিকল্প একটি রাজনৈতিক ধারা। যে ধারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক না-করুক যাদের কাছে গিয়ে মানুষ ভরসা পেতে পারে, জানিয়ে দিতে পারে যে অনেকের প্রতিই তাদের সমর্থন নেই। তারা চায় এমন রাজনীতি, যা ব্যবস্থাটাকে বদলে দিয়ে মানুষকে দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি দেবে।

সরকার যায় আসে, কিন্তু সরকারি নীতি বদলায় না। যার নানা প্রমাণ আছে। যেন সরকারের প্রধান কাজ দাঁড়িয়েছে নানা ধরনের ট্যাক্স সংগ্রহ করে নিজের লোকদের পুষ্ট করা। অথচ জনমতই হচ্ছে শেষ ভরসা। কিন্তু মুশকিল এই যে প্রকৃত জনমত রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। তা কেবল বাংলাদেশ বলে তো নয়, সারা বিশ্বেই পুঁজিবাদের নৃশংসতা আজ উন্মোচিত। তার প্রভাব বাংলাদেশে তো পড়েছেই, ভবিষ্যতে আরও বেশি করে পড়বে বলে আশঙ্কা। এর বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে, তবে প্রকাশের পথ পাচ্ছে না।

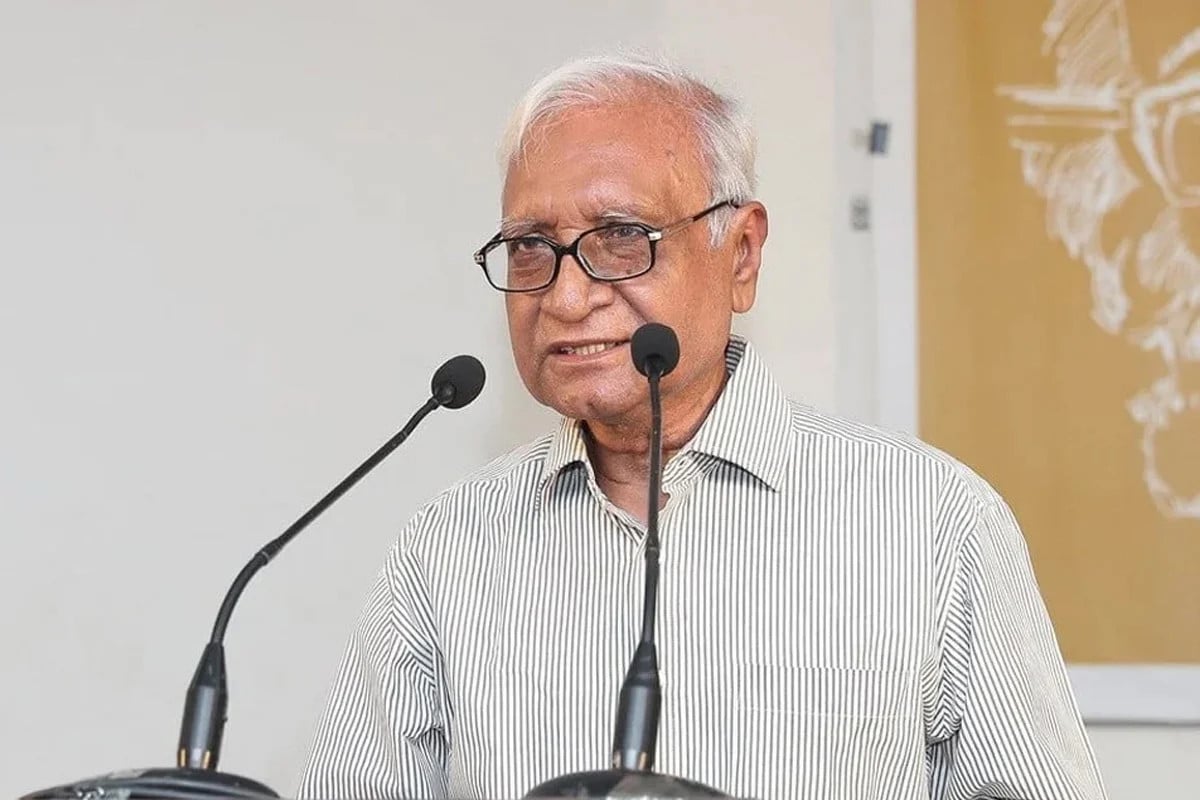

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়