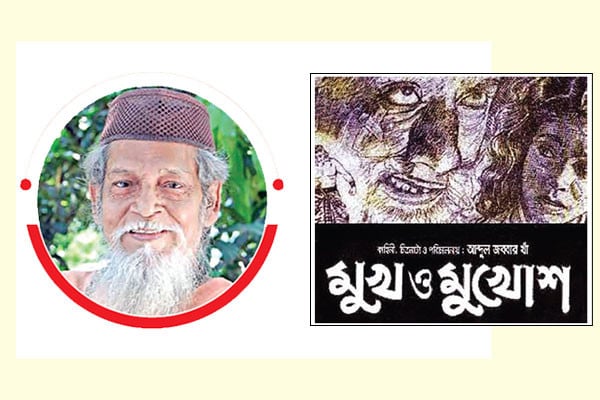

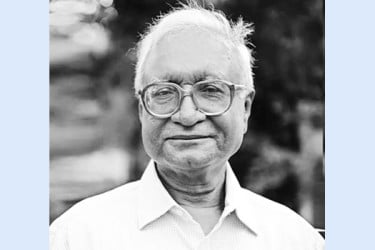

১৯৫৬ সালে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশের প্রথম ছবি ‘মুখ ও মুখোশ’-এর পোস্টার তৈরি করেন চলচ্চিত্রনির্মাতা ও অভিনেতা সুভাষ দত্ত। এ পোস্টার মূলত মোস্তফা আজিজের স্কেচ ও ডিজাইন করা। সুভাষ দত্ত ছিলেন ঢাকাই চলচ্চিত্রে পোস্টার শিল্পের সূচনাকারীদের একজন। প্রথমদিককার প্রায় সব চলচ্চিত্রের পোস্টারেই সুভাষ দত্তের হাতের ছোঁয়া থাকত। সুভাষ দত্ত প্রথম জীবনে দিনাজপুরের লিলি টকিজে কাজ করতেন। সেখানে প্রদর্শিত কলকাতা-মুম্বাইয়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের পোস্টার ও শো-কার্ড তৈরি করতেন তিনি। এ বিষয়ে আরও ভালো জানার জন্য ১৯৫১ সালে মুম্বাই চলে যান। পামার্ট নামে ফিল্ম পাবলিসিটি ফার্মে কাজ নেন। ওই ফার্মে মারাঠিরা কাজ করত। তারা জলরঙ, ¯েপ্র, পেইন্টিং, পেনসিল-চারকোল দিয়ে পোস্টার আঁকতেন। ব্যানার, শো-কার্ড, বুকলেট, পেপার পাবলিসিটির কাজ দেখে দেখে সব শিখে নেন সুভাষ দত্ত। ১৯৫৩ সালে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। চাকরি নেন এভারগ্রিন পাবলিসিটিতে। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ১১০ টাকা। ১৯৫৫ সালে আরও তিনজন অবাঙালির সঙ্গে মিলে কামার্ট নামে একটি পাবলিসিটি হাউস খোলেন সুভাষ দত্ত। বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশের প্রচারের দায়িত্ব পান তিনি। মুখ ও মুখোশ ছাড়াও জাগো হুয়া সভেরা, এ দেশ তোমার আমার, মাটির পাহাড়, আকাশ আর মাটি, রাজধানীর বুকে, রূপালী সৈকতে, নাজমাসহ তাঁর নিজের পরিচালিত সব সিনেমার পোস্টার তিনি আঁকেন। আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পী নিতুন কুণ্ডুকে ভারত থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন সুভাষ দত্ত। এভারগ্রিন পাবলিসিটিতে তাঁর চাকরি জোগাড় করে দেন। এভাবেই সুভাষ দত্তের মাধ্যমে নিতুন কুণ্ডু চলচ্চিত্রের ব্যানার ও পোস্টার আঁকার মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে পোস্টার আঁকায় মুনশিয়ানা দেখে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নিতুন কুণ্ডুকে আর্ট কলেজে ভর্তি করে নেন। মুখ ও মুখোশের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ২০৮টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এ সময়ে চলচ্চিত্রের পোস্টার আঁকতেন সুভাষ দত্ত, নিতুন কুণ্ডু, আজিজুর রহমান, আবদুল মালেক, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খানের মতো বিখ্যাত শিল্পীরা। এ ছাড়া কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের মধ্যে মঈন, দুলারা, লাদলা, রফিক, গিরিন দাস, গুলফাম, আনোয়ার, মোজাম্মেল, এমদাদ, বিদেশ কুমার ধর, হরিদাস অন্যতম। তাঁরা সিনেমার পোস্টার ডিজাইন, ব্যানার আঁকা, টাইটেল কার্ড ও ফটোসেট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করতেন। ৫০ থেকে ৯০ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে দুই ধরনের পোস্টার তৈরি হতো। একটি সম্পূর্ণ হাতে আঁকা, অন্যটি স্টিল ফটোগ্রাফির ছবি দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে হাতের কাজ করা। এগুলোকে ফিল্মের ভাষায় রিটাচিং বলা হয়। একসময় স্টিল ক্যামেরা সহজলভ্য হওয়ায় হাতে আঁকা ছবির সংখ্যা কমতে থাকে। কারণ হাতে আঁকা পেনসিল স্কেচ বা রং-তুলির কাজ সহজ ছিল না। এজন্য ড্রয়িংয়ের ব্যবহার করতে হতো। ৬০ দশকে সম্পূর্ণ হাতে আঁকা পোস্টারের মধ্যে চান্দা, জোয়ার এলো, বাঁশরি, বেদের মেয়ে অন্যতম। ষাট ও সত্তর দশকে চলচ্চিত্র পোস্টারে রঙের ব্যবহারের ভিন্নতা দেখা দেয়। সাদা-কালো ছবি রঙিন করতে ট্রান্সপারেন্ট রং ব্যবহার করা হতো।

এগুলোর মধ্যে পেলেকেনের বহুল ব্যবহার ছিল। ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র পোস্টার অফসেট প্রিন্টিংয়ে ছাপা হতে শুরু করে। ছাপাখানার প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে চলচ্চিত্র পোস্টারের মান আরও উন্নত হতে থাকে। দেশে চলচ্চিত্র পোস্টার মুদ্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ফাইন আর্টস ও উদয় প্রেস। ২০১০ সালে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। ফলে গ্রাফিক ডিজাইননির্ভর পোস্টার তৈরি হতে থাকে। পোস্টারে আসে ভিন্নতা। কম্পিউটারে উন্নত সফটওয়্যার ব্যবহার করে পোস্টার ডিজাইন করা হয়। তবে পরিতাপের বিষয় হলো সুভাষ দত্তের আবিষ্কৃত সেই নান্দনিক পোস্টারের কৌলীন্য হারিয়ে গেছে নব্বই দশকের শেষ ভাগ থেকে।