উন্নতির বস্তুগত নিদর্শন না দেখে উপায় নেই, কিন্তু মানবিক উন্নয়নের খবর ব্যতিক্রমে পরিণত হয়ে গেছে। এর একটা কারণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যাপারে উন্নয়ন মোটেই মনোযোগী নয়। ধারণা করা যায় প্রতি বছর ২০ লাখ নতুন মানুষ কর্মপ্রার্থী হচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য কাজ কোথায়?

সংস্কৃতি চর্চার যে সংকীর্ণ পরিসরগুলো আগে ছিল, সেগুলোও আক্রান্ত হচ্ছে। এসব খবর হামেশাই পাওয়া যায়। একটি পাওয়া গেল ময়মনসিংহ শহরে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামে প্রতিষ্ঠিত উদ্যানের পাশে শিল্প সাহিত্য চর্চার জন্য যে জায়গাটা ছিল, উন্নয়নের স্বার্থে সিটি করপোরেশন সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। পয়লা বৈশাখ উদ্যাপনে বিধিনিষেধের কথা না হয় না-ই বললাম।

সবাই বলেন ঐক্য চাই, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে অনৈক্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। যেমন- মুক্তিযোদ্ধার নতুন এক সংজ্ঞা খাড়া করে বিভাজনের আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রথম কথা, মুক্তিযুদ্ধের তালিকা তৈরি করাটাই ছিল ভুল; দরকার ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের তালিকা। দ্বিতীয়ত, সার্টিফিকেট, সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, মুক্তিযোদ্ধাদের ‘বীর’ বলে নতুন সম্বোধন জারি, এসবই ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর। ওই সব পদক্ষেপে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান মোটেই বাড়েনি, বরং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে বদ্ধ পুকুরে কচুরিপানার মতো।

সর্বশেষ তৎপরতাটা হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর মুক্তিযোদ্ধা এবং ‘সহযোগী’ এ দুই কাতার সৃষ্টির প্রয়াস। এ পদক্ষেপ বিভাজন বাড়াবে, অনর্থক তর্কবিতর্ক তৈরি করবে, সময় ও অর্থের অপচয় ঘটাবে। এবং নানাবিধ বিরোধ সৃষ্টির পরে দেখা যাবে বিভাজন রেখাটিই প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। দেশের বাইরে থেকে বা বাইরে গিয়ে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এতকাল তাঁরা কেউ কেউ বলে এসেছেন যে দেশের ভিতরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যা-ই করুন না কেন সবাই ছিলেন হানাদারদের সহযোগী। এখন শুনছি উল্টো কথা। এসব উল্টাপাল্টা কাজ তাঁরাই করেন যাঁদের হাতে সৃষ্টিশীল কাজ নেই, অথচ ক্ষমতা পেয়ে গেছেন আচমকা।

আর ওই যে অপরাধ বাড়ছে, কিন্তু অপরাধীদের বিচার বিলম্বিত হচ্ছে যেটা দেখে হতভাগ্য লামিয়া আক্তার আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত হলো, সেই রকমের হতাশা এখন আমাদের সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করতে চাইছে। বহু মানুষ গুম হয়ে গেছে, অনেক মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে এবং পাশাপাশি যেসব অপরাধের বিচার চেয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অবিশ্বাস্য দীর্ঘসূত্রতা ও কালক্ষেপণ। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাংবাদিক সাগর-রুনি দম্পতি হত্যার বিচার। ঘটনার পরপরই তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অকুস্থলে ছুটে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের ধরা হবে।

তারপর ঘণ্টা কেন, দিন মাস বছর চলে গেছে; অপরাধীরা ধরা পড়বে কী শনাক্তই হয়নি। ২০১২ সালের ঘটনা, ইতোমধ্যে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তখনকার সরকারের সুদীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান পর্যন্ত ঘটে গেছে, কিন্তু আসামিরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ধরা পড়েনি। আশা করা গিয়েছিল বিগত সরকারের পতনের পর দ্রুতই জানা যাবে ওই খুনের জন্য কারা দায়ী; কিন্তু সেখানেও হতাশা। তদন্তকারীরা এত দিন বলছিলেন ডিএনএ পরীক্ষায় স্পষ্ট ফল না পাওয়ায় শনাক্তকরণে বিঘ্ন ঘটছে।

এবার শোনা গেল নতুন কারণের আরেকটি কথা; সেটা হলো অভ্যুত্থানের সময় গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তরে মামলাসংক্রান্ত যেসব নথিপত্র ছিল তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদন্তের জন্য তাই আরও ৯ মাস সময় প্রয়োজন। কৌতুকের ব্যাপারই বলতে হবে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হয়েছে যে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সংরক্ষিত নথিপত্র আগুনে পুড়ে গেছে এ তথ্য সত্য নয়। আদালত অবশ্য ৯ মাসের নয়, ৬ মাসের বাড়তি সময় দিয়েছেন। তদন্তের সময় এ নিয়ে ১৩ বছরে ১১৭ বার বৃদ্ধি করা হয়ে গেছে।

আমরা, শিক্ষিত বাঙালিরা, সংস্কৃতি নিয়ে কখনো কখনো বড়াই করি। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য বিশ্বমানের, এ কথা বলি। সেটা যে অতিকথন তা-ও অবশ্য নয়; কিন্তু সাহিত্যের সেই চর্চা এখন আর আগের প্রাণবন্ততায় প্রবহমান নয়। শিল্পকলার অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি যে অত্যন্ত গৌরবের, এটা অবশ্যই বলা যাবে না। তবে বাঙালির সংস্কৃতি-শক্তির দুটি বিশেষ জায়গা ছিল : ইহজাগতিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা। বাঙালি ধর্মপ্রবণ বটে, কিন্তু ইহজগৎবিমুখ নয়। তাদের ধর্মের চর্চা অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিকতার অংশ। এবং বাঙালিরা কখনোই সাম্প্রদায়িক ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশের সৃষ্টি, এবং সেটি দুই দিকের দুই মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত সমস্যা বটে। দেশভাগ তারাই ঘটিয়েছে। ওই কাজে সবেগে উসকানি দিয়েছে ব্রিটিশ শাসক। সাতচল্লিশের দেশভাগ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতিটি ঘটিয়েছে, তা যেমন গভীর তেমনি অপূরণীয়।

বাংলার অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে নদীর উপস্থিতি ও প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। দেশভাগের কারণে নদীর পানির প্রবাহ এখন বাংলাদেশের জন্য ভীষণ বড় এক সমস্যা। (‘জল’ ও ‘পানি’র বিরোধটা ছিল কৃত্রিম, ‘জলপানি’তে মধ্যবিত্ত বাঙালির ছিল প্রভূত আগ্রহ।) কিন্তু পানির সমস্যা এখন আমাদের জন্য মারাত্মক রকমের বাস্তবিক। ওদিকে ওপর থেকে নেমে এসে বালু নদীর পানির প্রবাহকে নিরন্তর বিঘিœত করছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত যে কাজটা করছে সেটা-শুকনোর সময় পানির প্রবাহ আটকে দেওয়া এবং বর্ষার সময় ছেড়ে দেওয়া।

সমাজে বৈষম্য বেড়েছে। সংস্কৃতি চায় ঐক্য; বৈষম্য সংস্কৃতির শত্রু। সেই শত্রুতা চলছে। সংস্কৃতির শত্রু দারিদ্র্যও। পুঁজিবাদী উন্নয়ন বৈষম্য এবং দারিদ্র্য দুটোকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। উগ্র হয়ে উঠছে মুনাফালিপ্সা ও ভোগবাদিতা-যে দুয়ের ভূমিকা সব সময়েই সংস্কৃতিবিরোধী। এক কথায় পুঁজিবাদই হচ্ছে বর্তমানকালে সংস্কৃতির মূল শত্রু।

সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম যে আসলে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম, সেটা যেন না ভুলি। এ সংগ্রামে অগ্রপথিকের ভূমিকাটা থাকবে কাদের? থাকবে যারা হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান তাদের। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুটোই সংস্কৃতির প্রধান ভরসা; একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মহাবিপদ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে আভাসটা দিচ্ছে সেটা যে কেবল বুদ্ধির যান্ত্রিকতার তা নয়, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতারও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বড় মাপের রাজনীতিকদের ভিতর সবচেয়ে সংস্কৃতিসচেতন মানুষটি ছিলেন কিন্তু মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সেই ১৯৫৪ সালে লন্ডনে অনিচ্ছাকৃত প্রবাসরত অবস্থায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন-‘প্রথমে আমি বাঙালি; পরে আমি মুসলমান’ এবং ‘বাংলা আমার সংস্কৃতি’।

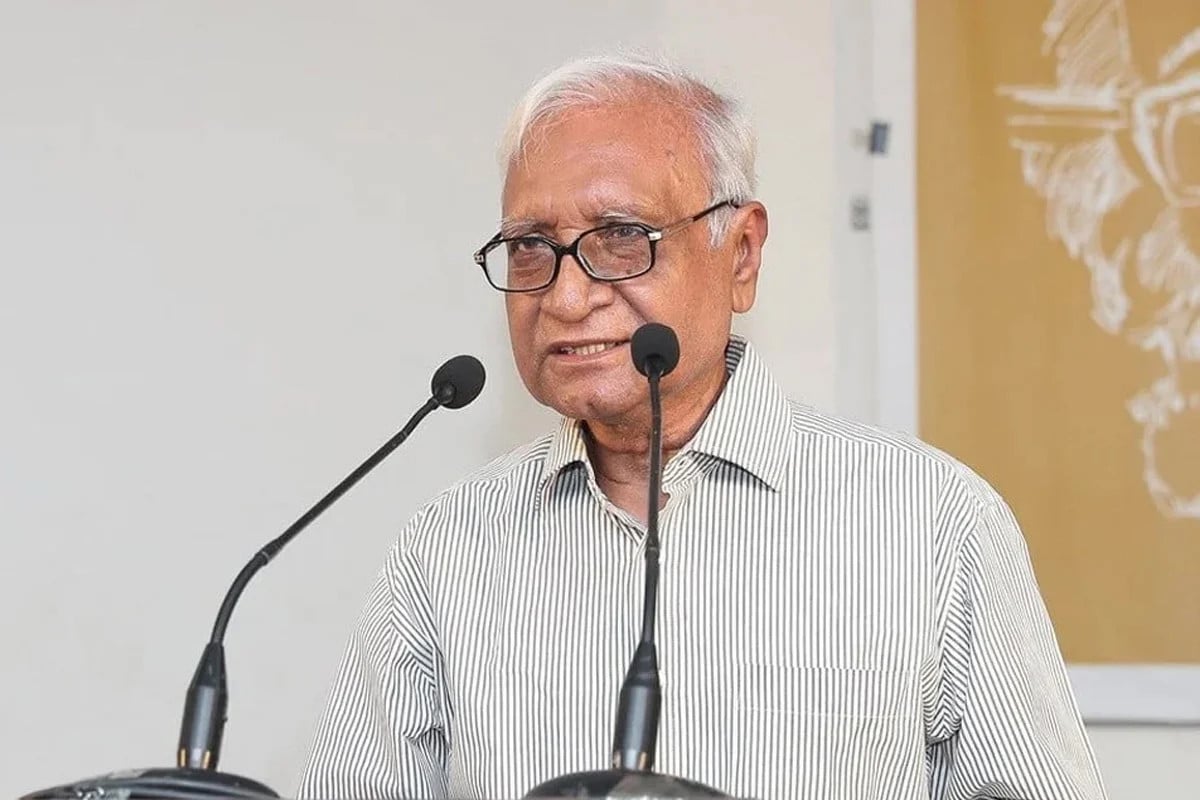

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।