মহাকাশভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা স্টারলিংক-এর কার্যক্রম বাংলাদেশে শুরু হলো। স্টারলিংকের এই যাত্রা দেশের ডিজিটাল অগ্রগতির জন্য এক নতুন দিগন্ত। কারণ স্যাটেলাইটনির্ভর এই প্রযুক্তি গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকাগুলোতেও উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। এতে শহর-গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস পাবে। তা ছাড়া দুর্যোগকালীন জরুরি যোগাযোগ স্থাপনেও এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০১৯ সাল থেকে পুরোদমে স্টারলিংক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ শুরু করে। প্রাথমিক পরিকল্পনায় প্রায় ১২ হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ছয় হাজারের বেশি স্যাটেলাইট আকাশে পাঠিয়েছে সংস্থাটি, যেগুলো পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে ৮০টির বেশি দেশে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে। স্টারলিংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করা।

প্রথাগত স্যাটেলাইট ইন্টারনেট একটি একক জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভর করে, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ হাজার কিলোমিটার ওপরে প্রদক্ষিণ করে। দূরত্ব বেশি হওয়ায় সংযোগ পেতে সময় বেশি লাগে, গতিও হয় কম। কিন্তু স্টারলিংক পদ্ধতি উপগ্রহগুলোর মধ্যে এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব কাছের (প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার) উচ্চতায় ঘোরে। ফলে সংযোগ সময় কম লাগে এবং গতি পাওয়া যায় বেশি। পৃথিবীর বাইরে ছোট ছোট অনেক স্যাটেলাইট পাঠিয়ে সেগুলোর (জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের) মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার একটি বিকল্প পদ্ধতি হলো স্টারলিংক। এসব কারণে স্টারলিংক ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ ব্যবহারকারীর কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য একটি বিকল্প ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে, যাদের কাছে অন্য কোনো উচ্চগতির ইন্টারনেট নেই। এটি অনেকটা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মতো, ইন্টারনেট কানেকশন নিতে হলে টিভির ডিশ অ্যানটেনার মতো একটি অ্যানটেনা লাগাতে হয়। এই অ্যানটেনা স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং গ্রাহকের ঘরে রাখা স্টারলিংকের ওয়াইফাই রাউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ঘটায়। প্রথাগতভাবে পৃথিবীর বাইরে অনেক জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট স্থাপন করা থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার দূরের পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থিত এই স্যাটেলাইটগুলোকে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট বলে। স্টারলিংক মূলত এই স্যাটেলাইটগুলোর মাধ্যমে ইন্টারনেট সরবরাহ করে। পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে অন্য কোনো কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেট যোগাযোগ করতে হলে প্রথমে স্টারলিংক গ্রাহকের কম্পিউটার থেকে রিকোয়েস্ট কাছাকাছি স্যাটেলাইটে যায়। এরপর সেই রিকোয়েস্ট সেলুলার নেটওয়ার্কের মতো একটা থেকে আরেকটা স্যাটেলাইট হয়ে নির্দিষ্ট সার্ভারে পৌঁছায়। এরপর কাক্সিক্ষত তথ্য নিয়ে একই পদ্ধতিতে গ্রাহকের কম্পিউটারে (মোবাইল বা আইওটি) ফিরে আসে।

স্টারলিংক এভাবে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে ছোট উপগ্রহের একটি অ্যারের (সারি) মাধ্যমে সীমাহীন উচ্চগতির ডেটা সরবরাহ করতে পারে। এর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ মেগাবাইট (১৫০ এমবিপিএস)। স্পেসএক্স এই হার দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ব্যবহারকারীরা স্টারলিংকে সাবস্ক্রাইব করলে তারা একটি স্টারলিংক কিট পাবেন, যাতে একটি স্যাটেলাইট ডিশ, একটি ডিশ মাউন্ট এবং একটি ওয়াইফাই রাউটার বেস ইউনিট থাকে। অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যাপল আইওএসের জন্য একটি স্টারলিংক অ্যাপও রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের রিসিভারদের জন্য সেরা অবস্থান নির্বাচন করতে সহায়তা করে। স্টারলিংক যেহেতু স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা, তাই এর সিগন্যাল রিসিভ করতে অ্যানটেনার প্রয়োজন হবে। এটি একটি নিম্ন-আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট পরিষেবা। কম বিলম্বের কারণে এগুলোর অনলাইন বাফারিং, গেমিং এবং ভিডিও কলিংয়ের মান ভালো হয়ে থাকে।

স্টারলিংক ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অনেক উচ্চগতির ইন্টারনেট। তারবিহীন তাই কোনো প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ইন্টারনেটে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা নেই। সাবমেরিন ক্যাবল ও ইন্টারনেট তার ছিঁড়ে সেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও স্টারলিংকে সেই আশঙ্কা নেই। এ ছাড়া যেকোনো জায়গা থেকে এর ব্যবহার করা যায়। কখনো কখনো এর গতি সাধারণত প্রতিশ্রুতির তুলনায় দ্রুত হয়ে থাকে। নিকট ভবিষ্যতে সিম কার্ড ছাড়াই মোবাইল ফোনে এর কার্যক্রম শুরু হবে। সরকার, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই প্রযুক্তির সুবিধা এখন সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। তবু স্টারলিংক সরঞ্জামের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং নীতিনির্ধারকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যক। দেশে গাজীপুর ও বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড স্টেশনে যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা ও পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে। এখন স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজগুলো সমাপ্ত হলে নির্ধারিত ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশে এর সেবা পুরোদমে পাওয়া যাবে।

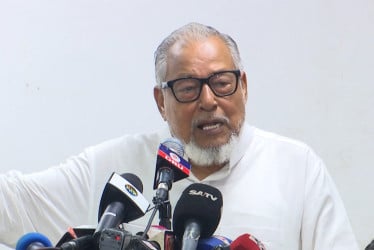

লেখক : অধ্যাপক, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়