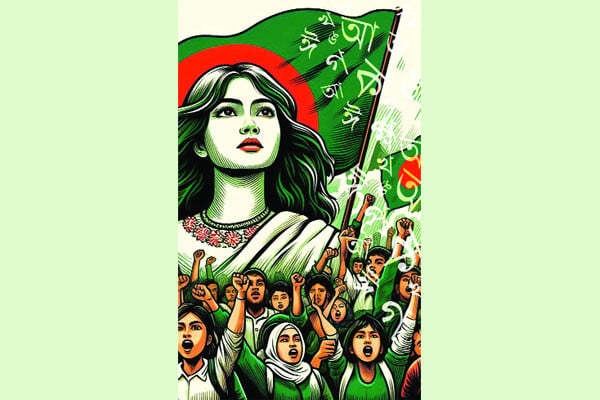

ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের অস্তিত্বের চেতনার আন্দোলন। মায়ের ভাষা রক্ষার দাবিতে রাজপথে নেমেছিল ছাত্র-জনতা। বুক পেতে নিয়েছিল ঘাতকের গুলি। অর্জন করেছিল মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার। সেই আন্দোলনে ছাত্র-যুবা পুরুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দেশের নারীরাও। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ দাবির আন্দোলনে সহযোদ্ধা হয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তারা। পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশের তাক করা বন্দুকের নল উপেক্ষা করে ভাষার দাবির মিছিলগুলোতে নারীরা ছিলেন সামনের কাতারে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৎকালীন রক্ষণশীল সামাজিক পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর লেখনী প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুরু হয় নারীর আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ। সে সময়ে নারীদের মুখপত্র বেগম পত্রিকা বিভিন্ন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষার প্রশ্নে তাদের মনোভাব ফুটিয়ে তোলে। মোহেসনা ইসলাম, বেগম আফসারুন্নেসা, রুকিয়া আনোয়ার প্রমুখের লেখায় এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশিষ্টজনরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে স্মারকলিপি প্রদান করেন, স্বাক্ষর প্রদানকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, লিলি খান, লীলা রায়, রুকিয়া আনোয়ার প্রমুখ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে মাহমুদা নাসির, মমতাজ বেগম, মালেকা, সুলতানা রাজিয়া আফরোজা, খালেদা খানম প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নাদিরা বেগম ও শাফিয়া খাতুন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনে লায়লা সামাদ, শামসুন নাহার, শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুন, কায়সার সিদ্দিকী প্রমুখ ছাত্রীর অংশগ্রহণমূলক অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো। সেসব নারীর অবদান সম্পর্কে এ প্রজন্মের অনেকেই অবগত নন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাতে লুকিয়ে ভাষার দাবি আদায়ে বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত পোস্টার আঁকতেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নারীরাই পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ব্যারিকেড ভেঙে দিয়েছিলেন। আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। আহতদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েরা চাঁদা তুলে আনেন। পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রদের নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখেন। আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য অনেক গৃহিণী অলংকার খুলে দেন। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় অনেক নারীকে জেলও খাটতে হয়েছে। কেউ হারিয়েছেন সংসার। কেউ আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হয়েছেন বহিষ্কৃত। সে খবর আমরা এখন রাখি না। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের অনবদ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে বাংলা ভাষার দাবি চাঙা করতে গঠিত হয় ‘তমুদ্দিন মজলিস’। আবুল কাশেমের স্ত্রী রাহেলা, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া আন্দোলনকারীদের আজিমপুরের বাসায় দীর্ঘদিন রান্না করে খাইয়েছেন। শুধু তাই নয়, বায়ান্নর ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত ৪টার দিকে আবুল কাশেমের বাসা ঘিরে ফেলে পুলিশ। ভিতরে আবুল কাশেম ও আবদুল গফুরসহ অন্যরা ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র ‘সৈনিক’ পত্রিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত। পুলিশ দরজায় বারবার আঘাত করলে মিসেস রাহেলা কাশেম ভদ্র পরিবারের বাসায় রাতে প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দেন। আর এ সুযোগে আবুল কাশেমসহ অন্যরা পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যান। এরপর পুলিশ ভিতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়। ভাষা আন্দোলন শুরুর দিকে অন্দরমহলে নারীর এই অবদান আন্দোলন-পরবর্তী কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ সেই রাতে আবুল কাশেমসহ অন্যরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলে প্রচারপত্র হয়তো থেমে যেত। অথচ নারীদের অবদান যেন আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় অলক্ষ্যে-অবহেলায়। ১৯৪৮ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভায় ছাত্রীদের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, ‘বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা রক্ত দেবে।’ আন্দোলনের শুরুর দিকে একজন ছাত্রীর মুখে এমন সাহসী উচ্চারণ কর্মীদের মনে উদ্দীপনা জোগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পরে ১৯৪৮ সালের ঘটনা। ‘১১ মার্চ ভোরবেলা থেকে শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং... ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করেন। ... সকাল ৮টায় পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হয়। ... কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিলেন সেখানে। ... তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। ... আনোয়ারা খাতুন ও অনেকে মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে (অধিবেশনে) তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন।’ জিন্নাহর ঘোষণা-পরবর্তী সব কর্মসূচিতেও নারীরা সরব ছিলেন। বায়ান্নর ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক জিন্নাহর ঘোষণা পুনরাবৃত্তি হলে মহান একুশের মূল ক্ষেত্র তৈরিতে ছাত্রীরা সাহসী ভূমিকা রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলন চাঙা করতে অর্থ সংগ্রহ ও রাতভর পোস্টার লেখার কাজ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটা রওশন আরা বাচ্চুসহ আরও কয়েকজন ছাত্রীর দ্বারাই হয়। কারণ ১০ জন করে বের হওয়া প্রথম দুটি দলের অনেকেই গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা ব্যারিকেডের ওপর ও নিচ দিয়ে লাফিয়ে চলে যান। পরে তৃতীয় দলে বেরিয়ে ব্যারিকেড ধরে টানাটানির কাজ শুরু করেন ছাত্রীরাই। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেলে অনেক ছাত্রী আহত হন। এর মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বোরখা শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম ছিলেন। সেদিন বর্তমান জগন্নাথ হলে চলা অ্যাসেম্বলিতে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন প্রতিবাদী বক্তব্যে বলেন, ‘মিস্টার স্পিকার, পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। ... মেয়েদের মোট আহতের সংখ্যা ৮ জন। মন্ত্রিসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যাতে মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।’ ঢাকার বাইরে নারীরা ভাষা আন্দোলনে একাত্ম হতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের মমতাজ বেগমের কথা সবার জানা। কারা নির্যাতনের একপর্যায়ে সরকারের চাপে স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছিল। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও শাবানীর মতো কিশোরীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সিলেটের মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার সালেহা বেগম ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীন ভাষাশহীদদের স্মরণে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। এ অপরাধে সেখানকার ডিসি ডি কে পাওয়ারের আদেশে স্কুল থেকে তাঁকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। সালেহা বেগমের পক্ষে আর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ ছাত্রী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে লায়লা নূর, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, রওশন আরা বেনু, ফরিদা বারি, জহরত আরা, কামরুন নাহার লাইলি, হোসনে আরা, ফরিদা আনোয়ার ও তালেয়া রহমান অন্যতম। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে এবং প্রক্টরের সামনে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হতো। গ্রামের নারীরা তো ছিল পর্দা প্রথার আড়ালে বন্দি। এমন সময় সামাজিক, ধর্মীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপত্তি ঠেলে বাংলা ভাষার দাবিতে নারীদের রাজপথে নেমে আসা ছিল বিরাট ব্যাপার। আন্দোলনে অংশ নিতে নারীদের সামনে ছিল নানা ঝুঁকি। এসব ঝক্কি-ঝামেলা উপেক্ষা করে মায়ের ভাষা সমুন্নত রাখার দাবিতে আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নারীরা। ভাষা সংগ্রামে নারীদেরও অগ্রণী ভূমিকা ছিল কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সে ভূমিকা আজও অস্বীকৃতই থেকে গেছে। নারী ভাষাসংগ্রামীদের নাম উচ্চারিতই হয় না বললেই চলে। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যেসব সাহসী নারী ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা জাতির নৈতিক দায়িত্ব।