ক্লাসে পড়তে বা পড়াতে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অশ্রুসিক্ত হননি, এমন বিষয় বোধহয় বিরল। অগণিত পাঠকের হৃদয় জয় করা এমন একটা কবিতা জসীমউদ্দীনের কবর। শতবর্ষে পদার্পণ করেছে ‘কবর’। বাংলা কাব্যের এমন শতবর্ষী আরও দুটো কবিতা-কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী এবং জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন।

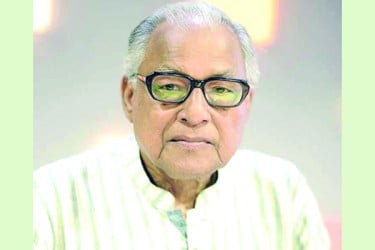

কবর কবিতা বাংলা সাহিত্যে পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের এক তুলনারহিত অনন্য সৃষ্টি। এটি কবির ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এটি একটি কাহিনি কবিতা। এ ধরনের কবিতাকে বলা হয় ‘ড্রামাটিক মনোলগ’। একজন গ্রামীণ বৃদ্ধের একে একে সব প্রিয়জন হারানোর বেদনা কবি দক্ষ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। দীর্ঘ এ শোক কবিতার চরণ সংখ্যা ১১৮।

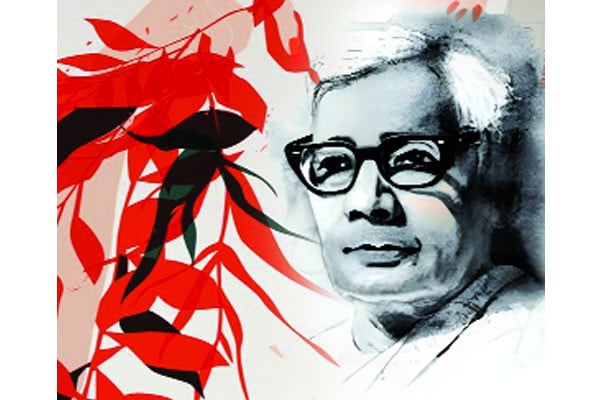

১ জানুয়ারি ১৯০৩ ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে কবির জন্ম। কবি যে ঘরে থাকতেন সে বাড়ির সামনে সিঁড়ি, সিঁড়ির দুদিকে লেবু গাছ, মাঝখানে ডালিম গাছ। এই জায়গাটিই তাঁর কবিতার সৃষ্টির উৎসভূমি। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে পল্লীমানুষের জীবনের হালচাল। ১৯২৫ সালে ‘কবর’ কবিতাটি প্রথম কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কবি সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ক্লাসের ছাত্র। কল্লোল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ‘গ্রাম্য কবিতা’ পরিচয়ে মুদ্রিত ‘কবর’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। কবি ছাত্র থাকা অবস্থায় কবিতাটি পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাওয়ায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় সাহিত্য ও পাঠক মহলে।

জসীমউদ্দীন একজন বাঙালি কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক ও লেখক। ‘পল্লীকবি’ উপাধিতে ভূষিত, জসীমউদ্দীন আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কবি। ঐতিহ্যবাহী বাংলা কবিতার মূল ধারাটিকে নগরসভায় নিয়ে আসার কৃতিত্ব তারই।

তাঁর নকশী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট বাংলা ভাষার গীতিময় কবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। তাঁর কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর লেখা অসংখ্য পল্লীগীতি এখনো গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। যেমন, আমার হাড় কালা করলাম রে, আমায় ভাসাইলি রে, বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে ইত্যাদি।

জসীমউদ্দীন ছিলেন প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন।

জসীমউদ্দীন প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরম্যান্স পুরস্কার (১৯৫৮), বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (১৯৭৬) ও স্বাধীনতা পুরস্কারে (মরণোত্তর, ১৯৭৮) ভূষিত হন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কল্লোল পত্রিকা ঘিরে তিরিশের দশকে কবিতায় আধুনিকতা নির্মাণ করলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সমর সেন। আরও এক কবি যুক্ত হলেন, তিনি জসীমউদ্দীন । কল্লোল পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যায় তাঁর কবিতা ছাপা হলেও তা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে কল্লোলের তৃতীয় সংখ্যায় ‘কবর’ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহল থেকে শুরু করে সাহিত্যের বিদগ্ধজনরাও জসীমের কাব্য প্রতিভার সন্ধান পেলেন। এটি শতাধিক চরণের এক দীর্ঘ আখ্যান কবিতা। শোকবিহ্বলচিত্তে পিতামহ তাঁর একমাত্র দৌহিত্রকে দাদি, বাবা-মা, ফুফু ও বড় বোনের কবর দেখিয়ে অতীত স্মৃতি বর্ণনা করে চলেছেন। মানুষ মাত্রই এ কবিতায় আবেগ আপ্লুত হবে, সন্দেহ নেই। বারবার মৃত্যুকথা এর শোকাবহ আবহটিকে একঘেয়ে করে তোলেনি শুধু কবির অসাধারণ উপস্থাপনার কারণে। মৃত্যুর উপর্যুপরি উপস্থাপনা সত্ত্বেও এখানে ছিল কৃচ্ছ্র, সরলতা ও আবেগের তীব্রতা। আর কবিতার ভাষায় ছিল প্রমিত বাংলার সঙ্গে কিছু আঞ্চলিক শব্দের সার্থক প্রয়োগ। এর ছন্দ ও অলংকারও সাদামাটা, কেবল আন্তরিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ‘কবর’ কবিতাকে পাঠকের মর্মমূলে গেঁথে দিয়েছে। ‘আঞ্চলিক স্বাদগন্ধ গোবিন্দচন্দ্র দাসের আঞ্চলিক আবহের চেয়েও কিছু অধিক কবিতাটিকে আলাদা করে দিয়েছিল বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে, তা সে রাবীন্দ্রিক বা আধুনিক যা-ই হোক না কেন।’ (জসীমউদ্দীন , আনিসুজ্জামান)

জসীমউদ্দীন মূলত বাংলার শ্যামল গাঁয়ের জলমাটিহাওয়া ও তার মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন।

খণ্ড কবিতা ও কাহিনিকাব্য এই দুই ভাগে জসীমউদ্দীনের সমগ্র কাব্যপ্রয়াসকে চিহ্নিত করা চলে। কবির প্রথম কাব্য রাখালী খন্ড কবিতার গোত্রভুক্ত। অন্যদিকে নকশি কাঁথার মাঠ বা সুজন বাদিয়ার ঘাট কাহিনিকাব্য হিসেবে পরিচিতি পায়। এসব গ্রন্থই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। রাখালীর সূচিতে ঠাঁই হয় কবর কবিতার।

জসীমউদ্দীননের কবিতার বিষয় মূলত প্রেম ও মাতৃস্নেহ, প্রকৃতি ও পল্লীজীবন, জনজীবনস্পর্শী সামাজিক ঘটনা ও রাজনীতি। এ থেকেই বোঝা যায়, কবি হিসেবে জসীমউদ্দীন তাঁর সময়, সমাজ ও মানুষ থেকে বিযুক্ত ছিলেন না। আর আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে প্রচলিত ছন্দ ও প্রমিত ভাষার সমন্বয়ে এক নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণে কবি জসীমউদ্দীন সক্ষম হন। যা তাঁকে তাঁর সময়কালের অন্য কবিদের থেকে আলাদা বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধ পিতামহ একমাত্র জীবিত দৌহিত্রকে তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, লক্ষ্মী পুত্রবধূ, আদরের নাতনি এবং স্নেহের পুত্তলী মেয়ের বিয়োগান্তক বিদায়ের কথা জানাতে গিয়ে এক দুর্বিষহ জীবনের দুঃস্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। এক দুঃসহ বেদনায় তার অস্তিত্বকে বহন করে বেঁচে থাকার শোকময় বোধের গ্লানি তিনি ব্যক্ত করতে চান। আর তাই দিনরাত মৃত্যু কামনা তাঁর সব ভাবনাকে তাড়িত করে ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে/অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।’

বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও হৃদয়ানুভূতির সার্থক সমাবেশে ‘কবর’ কবিতাটি দুর্লভ শিল্পসার্থকতার অধিকারী। পল্লী বৃদ্ধের দুঃসহ বেদনার চিত্র যেন সব পল্লীবাসীরই মর্মবেদনার এক স্থানিক চিত্র। এই বৃদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলার পাড়াগাঁয়ের সব অশীতিপরের যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত শোক-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে ‘কবর’ কবিতায়। ব্যক্তিগত সুখ এখানে সব মানব-অন্তরের শোকবিহ্বল চেতনাকে প্রকাশ করেছে। বাংলা কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনার এমন মহিমাময় শিল্পসম্মত প্রকাশ খুবই বিরল। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ‘কবর’ কবিতাকে বাংলা কবিতার নতুন দিকদর্শন বলে চিহ্নিত করে এর অনন্য সৃষ্টি-মহিমারই স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

ঐতিহ্য থেকে বিষয়বস্তুতে কবি তার খন্ড কবিতাগুলোতে লোকাচারে রূপদান করেছেন বাংলা কবিতার একটি নতুন ধারার।

‘কবর’ কবিতায় যে বেদনাবিধুর আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, তা কেবল গ্রামীণ জনপদের নয়; বরং এসব সময়ের আধুনিক-অনাধুনিক, উঁচু-নিচু, বালক-বৃদ্ধ সবার। কবিতাটির আবেদনও তাই কাল-পাত্র-পরিবেশ ছাপিয়ে বিশ্ব-চরাচরে গৃহীত হয়েছে মানব-অন্তরের গভীর অনুভূতির আয়নায়। আবহমান গ্রামবাংলার চিরপরিচিত চিত্র ও প্রসঙ্গ রূপায়ণ করতে গিয়ে জসীমউদ্দীন প্রেম ও রোমান্টিকতার মোহময়তা নির্মাণ করেছেন সুকৌশলে, বাস্তব অভিজ্ঞতার স্নিগ্ধ আলোয়। তাঁর এই পরিচয় সব মহলে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণ জীবনের গীতলতায় নিমগ্ন, সৌন্দর্য ও প্রেমভাবনা চিত্রণে সাবধানি কবি জসীমউদ্দীনকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করি তাঁর কবিতার কথামালায়। আর তাই স্বকীয় ধারায় আপন গতিপথে কাব্যস্রোত প্রবাহিত করে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

এ কথা সর্বজনবিদিত, গ্রামজীবনের প্রতিচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি জসীমউদ্দীন বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মানববোধকে লালন ও সমৃদ্ধ করেছেন। তবে এও সত্য, স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল জসীমউদ্দীনের কাব্য-পরিসরের যথার্থ মূল্যায়ন তাঁর সময়কালে যেমন উপেক্ষিত হয়েছে, তেমনি উত্তরকালের পাঠক-বিশ্লেষকরাও তাঁর মর্মার্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। মানতে দ্বিধা নেই, মানবপ্রীতি আর জীবন-সংকটের সঙ্গে একাত্ম যে জসীমউদ্দীন, তাঁকে আমরা হারাতে বসেছি ‘পল্লীকবি’ পরিচিতি ব্যাপ্তির বেড়াজালে। অথচ ‘কবর’ কবিতা সূচিভুক্ত করে কবির প্রথম কাব্য রাখালী (১৯২৭) প্রকাশের পরপরই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথসহ আরও অনেক সুধীজনের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয় এই কবিতাগ্রন্থটি।

গবেষক মামুন মুস্তাফার মূল্যায়ন মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, “যদিও কবি জসীমউদ্দীন গাঁয়ের রূপরসগন্ধ সহকারে সেই জনপদের মানুষের আশা-আকাক্সক্ষা, আনন্দ-বেদনার কথা বুনেছেন কবিতায়, তবু তাঁর কবিতায় উপজীব্য হয়ে ওঠে সব কালের সব মানুষের প্রতিচ্ছবি। আর তাই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যেমন ‘বিদ্রোহী কবি’ অভিধায় তাঁর কবিসত্তাকে খন্ডিত করা হয়; তেমনি ‘পল্লীকবি’ বিশেষণে জসীমউদ্দীনকেও খন্ডিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুখপাত্র। অথচ তাঁর প্রতিবাদী প্রবল কণ্ঠস্বরটি পাঠকের দৃষ্টিসীমার বাইরেই রয়ে গেল চিরকাল। ‘সন্দেহ নেই জসীমউদ্দীন একজন আদর্শনিষ্ঠ খাঁটি বাঙালি বড় কবি। তিনি যুগের কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু জাতির কবি।’ তাঁর কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার যে বীজ বপিত, তা বাংলা কাব্যসভায় অনন্যসাধারণ।”

জসীমউদ্দীনের কবর কবিতা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় সৃষ্টি। শতবর্ষেও পুরোনো হয়নি, কাব্য আবেদনও ফুরোয়নি। তাই বলা যায়, শতবর্ষ আগে লেখা হলেও কবর পাঠকনন্দিত, অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা সফল, ব্যাপক পাঠকপ্রিয় আধুনিক কবিতা।