বরিশালের গৌরনদী থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত মাকে নিয়ে রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এসেছেন নাঈম হোসেন। তিনি বলেন, কিছু দিন ধরে মা বুকের ব্যথা অনুভব করছিলেন। বরিশালে ডাক্তার দেখালে হার্টে ব্লকসহ বেশ কিছু জটিলতার কথা বলেছিলেন। গতকাল রাতে মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তারা দ্রুত হৃদরোগের চিকিৎসা হয় এমন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসি। এখন সিসিইউতে চিকিৎসা চলছে মায়ের। কিন্তু চিকিৎসক বলেছেন, আসতে দেরি হওয়ায় মায়ের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়েছে।

দ্রুত নগরায়ণ, জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেশে বাড়ছে হৃদরোগীর সংখ্যা। চিকিৎসাসেবা উন্নত হলেও অধিকাংশ কার্ডিয়াক হাসপাতাল ঢাকাকেন্দ্রিক। এজন্য দেরিতে হাসপাতালে আসায় মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হচ্ছে জেলা-উপজেলা কিংবা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী রোগীদের। তাই হৃদরোগ প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি সেবার বিকেন্দ্রীকরণে জোর দিয়েছেন স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টরা। এ পরিস্থিতিতে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব হার্ট দিবস। এ বছরের হার্ট দিবসের প্রতিপাদ্য- ‘কোনো হৃদস্পন্দনে অবহেলা নয়’।

কার্ডিয়াক সার্জন সোসাইটির তথ্যমতে, দেশে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৪২টি কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট রয়েছে, যার মধ্যে ৩২টিতে কার্ডিওভাসকুলার সার্জারি করার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে মাত্র তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিয়াক সার্জারি হয়। সিলেট, রংপুর, খুলনায় ক্যাথল্যাব আছে সেখানে এনজিওগ্রাম হয়, কিন্তু সার্জারি হয় না। প্রতি বছর দেশে ১০-১২ হাজার কার্ডিয়াক সার্জারি হয়। কিন্তু সার্জারির প্রয়োজন প্রায় ২৫ হাজার। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ক্যাথল্যাব অত্যন্ত জরুরি। এ ল্যাবে এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি, পেসমেকার বা আইসিডি ইমপ্লান্টেশনসহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ৮৭টি ক্যাথল্যাব রয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতে স্থাপন করা হয়েছে ৫৮টি। দক্ষ জনবলের অভাবে সারা দেশে পড়ে আছে আটটি ক্যাথল্যাব। ঢাকায়ও অনেক হাসপাতালে ক্যাথল্যাবে যন্ত্র অচল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আরও একটি ক্যাথলাব স্থাপন করা হবে। এ হাসপাতালে এখন সাতটি ক্যাথল্যাব রয়েছে, কিন্তু সবগুলো সবসময় কার্যকর থাকে না। ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ হাসপাতালে ক্যাথল্যাব স্থাপন করা হলেও ব্যবহার শুরু হয়নি। দ্রুত এসব ক্যাথল্যাব চালু করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. ফজিলা-তুন-নেসা মালিক বলেন, হৃদরোগ চিকিৎসাকে এগিয়ে নিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলেই সমন্বিত কার্ডিয়াক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এজন্য প্রতিরোধ হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। দেশের ৪৪৬ উপজেলা ও জেলায় এনসিডি কর্নারের আওতায় উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এ কর্মসূচির ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার ১৩% থেকে বেড়ে প্রায় ৫৬%-এ পৌঁছেছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ওষুধ সরবরাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

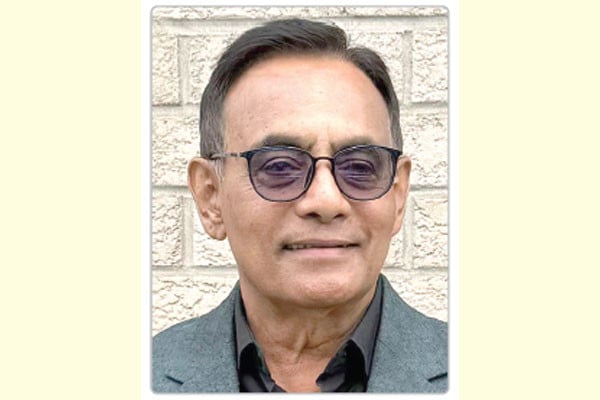

ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিফ কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডা. মোহসিন আহমেদ বলেন, দেশে হৃদরোগ চিকিৎসা শুরু হয় ১৯৭৮ সালে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। তার আগে আলাদা কার্ডিয়াক বিভাগই ছিল না। ১৯৭৯ সালে হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও দিনাজপুরেও কার্ডিয়াক চিকিৎসা হচ্ছে। তবে ১৮ কোটি মানুষের জন্য প্রায় ১২০০ কার্ডিওলজিস্ট, ২০০ কার্ডিয়াক সার্জন, ৪০ জন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও ১৫ জন শিশু হৃদরোগ সার্জন আছেন। কার্ডিয়াক নার্স, অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ও টেকনিশিয়ানের ঘাটতির কারণে বেসরকারি খাত বড় আকারে এগোতে পারছে না। করোনারি চিকিৎসায় উন্নতি হলেও অর্টিক সার্জারি, জটিল ভালভ অপারেশন ও শিশুদের হৃদরোগ চিকিৎসায় এখনো ঘাটতি রয়েছে। ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। হৃদরোগের মৃত্যুঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজাহেরুল হক বলেন, বৃহৎ পরিসরে সিপিআর প্রশিক্ষণ হৃদরোগে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, স্কাউটদের সিপিআর জানা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর (অসংক্রামক রোগ) অধ্যাপক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, ‘বর্তমানে প্রায় ১৭ লাখ রোগী এনসিডি কর্নারে নিবন্ধিত। দেশের মানুষের দৈনিক গড় লবণ গ্রহণ ৯ গ্রাম, অথচ ডব্লিউএইচও সুপারিশ করেছে মাত্র ৫ গ্রাম। কায়িক পরিশ্রম এবং ফল-সবজি খাওয়ার হারও প্রয়োজনীয় মাত্রার নিচে। তিনি আরও বলেন, শুধু হাসপাতাল নির্মাণ নয়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায়ই জোর দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ৪ দশমিক ২ শতাংশ ব্যয় হয় এনসিডিতে। এর বেশির ভাগই চিকিৎসাসেবায় ব্যয় হয়, প্রতিরোধে খুবই অল্প বরাদ্দ থাকে। ওষুধ সরবরাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা গেলে নিয়ন্ত্রণের হার আরও উন্নত হবে।’