ক্রমেই যান্ত্রিক হচ্ছে মানুষের জীবন। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে বেশিরভাগ সময় কেটে যায় এখন মোবাইল, ল্যাপটপ বা টেলিভিশনের সঙ্গে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ায় এ প্রিয় ইলেকট্রনিক সঙ্গীটিও বেশিদিন আপন থাকছে না। নতুন মডেল বাজারে আসলেই পুরনো যন্ত্রটির জায়গা হচ্ছে ভাঙারির দোকানে। নষ্ট হলে তা ফেলে দিচ্ছি। এসব বাতিল ইলেকট্রনিক পণ্য থেকে তৈরি হচ্ছে ই-বর্জ্য, যা থেকে পরিবেশে ছড়িয়ে নানা ভারী ধাতু ও বিষাক্ত রাসায়নিক। ভয়াবহ দূষিত করছে পরিবেশকে। নিজের অজান্তেই ক্ষতি করে ফেলছি পরিবেশের।

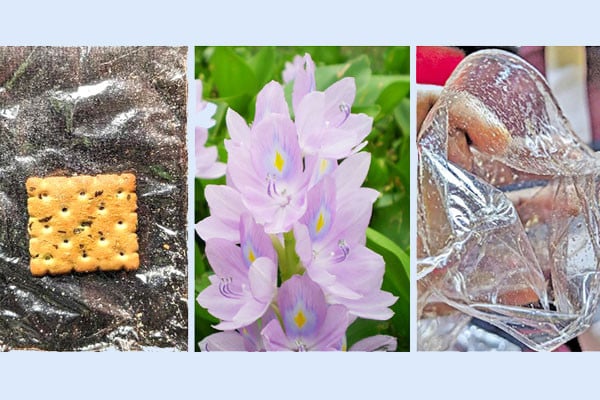

তথ্য বলছে, এসব বর্র্জ্যে থাকা সিসা, পারদ, তামা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিকসহ নানা ক্ষতিকর ভারী ধাতু ও রাসায়নিক দূষিত করছে মাটি, পানি ও বায়ু। ছড়াচ্ছে ক্ষতিকর রেডিয়েশন। বাড়াচ্ছে ফুসফুস ক্যান্সারসহ কিডনি, যকৃৎ, স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের নানা রোগ। দেশে বায়ুদূষণ, নদীদূষণ, প্লাস্টিকদূষণ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি মহলে অনেক আলোচনা চললেও অন্তরালেই রয়ে গেছে বিপজ্জনক ই-বর্জ্য।

ই-বর্জ্যের ঝুঁকি কমাতে সরকার ২০২১ সালে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা করলেও এর বাস্তবায়ন আলোর মুখ দেখেনি। তথ্যানুযায়ী, প্রতি বছর দেশে নষ্ট হচ্ছে প্রায় ২ লাখ ৯৬ হাজার ৩০২টি টেলিভিশন। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টন ই-বর্জ্য। নষ্ট বা মডেল পরিবর্তন করতে গিয়ে বাতিল হচ্ছে কয়েক কোটি মোবাইল ফোন। শুধু স্মার্ট ডিভাইস থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে সাড়ে ১০ লাখ টন ই-বর্জ্য। প্রতিদিনই বাতিলের খাতায় যুক্ত হচ্ছে ফ্রিজ, ওভেন, ব্যাটারি, কম্পিউটার, সোলার প্যানেল, চার্জারসহ অগণিত ইলেকট্রনিক পণ্য। প্রতি বছর এ বর্জ্য বাড়ছে অন্তত ৩০ শতাংশ হারে। ২০২৩ সালে কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেনের এক প্রবন্ধে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে প্রায় এক কোটি টন ই-বর্জ্য তৈরি হয়। জাহাজভাঙা থেকেই উৎপাদন হচ্ছে ৮০ শতাংশ বর্জ্য, বাকি ২০ শতাংশের মধ্যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন সেট থেকে বেশি  হচ্ছে। অর্থাৎ ৮০ শতাংশ ই-বর্জ্য সরাসরি দেশের বাইরে থেকে আসছে। অপর এক গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত ২০১৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ই-বর্জ্যরে আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ১০ হাজার টন ও ৪ লাখ টন এবং প্রতি বছর ই-বর্জ্যরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে পৌঁছাতে পারে ৪৬ লাখ টনে। ২০১৮ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে বছরে ৪ লাখ টন ই-বর্জ্য জমা হয়। এর মধ্যে কেবল ৩ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

হচ্ছে। অর্থাৎ ৮০ শতাংশ ই-বর্জ্য সরাসরি দেশের বাইরে থেকে আসছে। অপর এক গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত ২০১৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ই-বর্জ্যরে আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ১০ হাজার টন ও ৪ লাখ টন এবং প্রতি বছর ই-বর্জ্যরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে পৌঁছাতে পারে ৪৬ লাখ টনে। ২০১৮ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে বছরে ৪ লাখ টন ই-বর্জ্য জমা হয়। এর মধ্যে কেবল ৩ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

এইচএসবিসি বৈশ্বিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে, যার বৃহৎ একটি অংশ হবে ইলেকট্রিক পণ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি, সে হিসাবে প্রতিবছর কয়েক কোটি মোবাইল ডিভাইস যুক্ত হচ্ছে ই-বর্জ্যরে ভাগাড়ে।

বিশ্বের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ইলেকট্রনিক বর্জ্য। ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট স্ট্যাটিসটিকস পার্টনারশিপের (জিইএসপি) পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতি পাঁচ বছরে ই-বর্জ্য ২১ শতাংশ হারে বাড়ছে। বৈশ্বিক ই-ওয়েস্ট মনিটর প্রতিবেদন-২০২৪ অনুযায়ী, ২০২২ সালে সারা বিশ্বে ৬২ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য তৈরি হয়েছে। যেটি পরিবহন করতে প্রায় সোয়া কোটি ট্রাকের প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ই-বর্জ্যে পারদ, সিসা, সোনা, রুপা, তামাসহ অন্তত ১৭ ধরনের ধাতু থাকে। থাকে প্লাস্টিক ও বিভিন্ন রাসায়নিক। এগুলো পরিবেশ ও জীবজগতের জন্য যেমন ভয়াবহ, তেমনি রিসাইকেল করতে পারলে এটা শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ১ কোটি টন ই-বর্জ্য রিসাইকেল করে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব। অথচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের দেশে হাতেগোনা কয়েকটি রিসাইকেলিং কারখানা গড়ে উঠলেও পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাবে সেগুলো চালাতে পারছে না।

এ ব্যাপারে পরিবেশবিদ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, ই-বর্জ্যরে মধ্যে ক্ষতিকর নানা ধরনের ভারী ধাতু থাকে। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথাও বলা আছে। এজন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আইন করা হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন দেখছি না। মূলত আমরা আইন বানাই, নীতিমালা করি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো বিদেশিদের পরামর্শে হয়। আমাদের প্রেক্ষাপটে আইনটি বাস্তবায়নযোগ্য হয় না। ব্যাটারিতে ক্ষতিকর লেড আছে। এটার রিসাইকেল নিয়ে আইন করার সময় ব্যাটারি উৎপাদনকারীদের মতামত নিতে হবে। অন্যথায় আইনটি প্রয়োগযোগ্য নাও হতে পারে। একটা আইন করে বাস্তবায়ন না করতে পারলে লাভ কী? বাংলাদেশে চীনারা ই-বর্জ্য রিসাইকেল কারখানা করেছে। তারা হয়তো দামিটা নিয়ে যাচ্ছে, কম দামিটা ফেলে যাচ্ছে। আমাদেরই এ বর্জ্য রিসাইকেল করতে হবে।