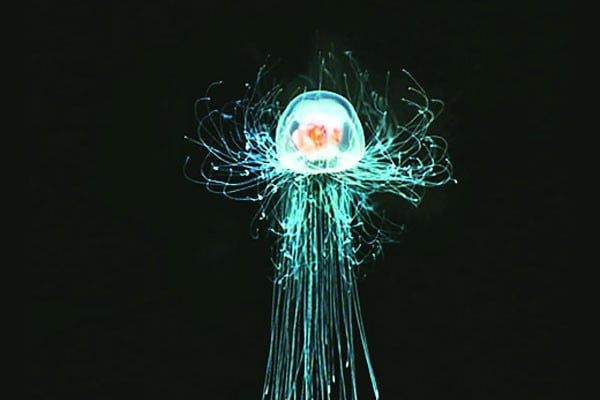

কচুরিপানার বেগুনি আভাযুক্ত ময়ূরের পালকের মতো নয়নাভিরাম ফুলের সৌন্দর্যে মাতোয়ারা প্রকৃতিপ্রেমীরা। তবুও বিশ্বজুড়ে কচুরিপানাকে ডাকা হয় ‘দি বিউটিফুল ব্লু ডেভিল’ (সুন্দর নীল শয়তান) নামে। কবি-সাহিত্যিকরাও কচুরিপানার ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাদের লেখায়। কিন্তু কেন? আদতে আগ্রাসী জলজ উদ্ভিদটি যতটা না উপকারী, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সুদূর আমাজনের গহিন বন থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসা জলজ আগাছাটি। বন্ধ করে দিচ্ছে নৌপথ। প্রবাহ কমিয়ে নদনদীর তলদেশে পলি জমা ত্বরান্বিত করছে। পানির অক্সিজেন কমিয়ে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে জলজ জীববৈচিত্র্যের জন্য। শত বছর ধরে দেশের নদনদী, খালবিল দখলেও সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে উদ্ভিদটি।

গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র দুই সপ্তাহেই কচুরিপানা দ্বিগুণ হতে পারে। অনুকূল পরিবেশ না পেলে ৩০ বছর পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থেকেও এর বীজ অংকুরিত হতে পারে। কচুরিপানার আগ্রাসী রূপের কারণে কবি নজরুল লিখেছিলেন, ‘ধ্বংস করো এই কচুরিপানা! এরা লতা নয়, পরদেশি অসুরছানা। ইহাদের সবংশে করো নাশ, এদের দগ্ধ করে করো ছাই পাঁশ।’ কবিতায় কচুরিপানার ওপর নিজের সবটুকু বিষাদ ঢেলে দিয়েছিলেন কবি। জানা গেছে, ১৮ শতকের শেষদিকে এক ব্যবসায়ী কচুরিপানার ফুলের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে উদ্ভিদটি নিয়ে আসেন।

১৯১৪ সালের মধ্যে খালবিল, নদীনালা দখলে নেয় উদ্ভিদটি। নৌপথে পণ্য পরিবহন ও চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। পানিতে অক্সিজেন সংকট তৈরি করে জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকা কঠিন করে তোলে। কমে যায় প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন। বাংলার অর্থনীতিতে দেখা দেয় স্থবিরতা। বাধ্য হয়ে নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন চেম্বার অব কমার্স কচুরিপানার বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নালিশ জানায়।

১৯১৮ সালে বাংলার সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কচুরিপানা নির্মূলের নির্দেশ দেয়। ১৯২০ সালে ঢাকার কালেক্টর পঞ্চায়েত সভাপতিদের মাধ্যমে কচুরিপানার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং একটি ‘কচুরিপানা দিবস’ চালু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকায় একটি পঞ্চায়েত সম্মেলনে জানিয়ে দেওয়া হয় কচুরিপানা নিধনের কাজে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের শাস্তি দেওয়া হবে। কচুরিপানা ঠেকাতে সরকার বাংলার জলাভূমি আইন, মিউনিসিপ্যালিটি আইন, স্থানীয় সরকার আইন এবং স্থানীয় গ্রাম সরকার আইন সংশোধন করে। ১৯৩৬ সালে কচুরিপানা আইন জারি করে বাড়ির আশপাশে কচুরিপানা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সব দল নির্বাচনি ইশতেহারে বাংলাকে কচুরিপানার অভিশাপ-মুক্ত করার অঙ্গীকার করে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকার ‘কচুরিপানা সপ্তাহ’ উদযাপনের উদ্যোগ নেয় এবং সমন্বিতভাবে কচুরিপানা নির্মূল অভিযান শুরু করে। ১৯৪৭ সাল নাগাদ কচুরিপানার সমস্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পরের দশকে দেশের অনেক নদীনালায় নাব্য ফিরে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার জেঁকে বসেছে এই ব্রাজিলিয়ান ‘নীল শয়তান’।

দেশের অনেক নদনদী, খাল ও অধিকাংশ আবদ্ধ জলাশয় এখন কচুরিপানার দখলে। মধুমতী নদীতে কচুরিপানা জমে গত বছরের নভেম্বরের শুরু থেকে গোপালগঞ্জের সঙ্গে ৫ জেলার নৌ-চলাচল বন্ধ ছিল অন্তত ২০ দিন। পরে কচুরিপানা পরিষ্কার করলে ২৫ নভেম্বর থেকে ফের নৌ-চলাচল সচল হয়। একইভাবে কচুরিপানার দখলে যাওয়ায় চার বছর ধরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া খালটি ব্যবহার করতে পারেনি মানুষ।

গত ২ মার্চ দুই কিলোমিটার খালের কচুরিপানা ও আবর্জনা পরিষ্কার করলে খালটি প্রাণ ফিরে পায়। গাজীপুরের বানার নদ এবং মাটিকাটা, সুতিয়া ও পারুলী নদীও কচুরিপানার দখলে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর অনেক জায়গায় কচুরিপানা জমতে দেখা গেছে। মুন্সীগঞ্জ, সাভার, নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা ও আশপাশের প্রায় সব খালবিল কচুরিপানার দখলে। বগুড়া, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর থেকেও কচুরিপানার আগ্রাসী চরিত্রের খবর দিয়েছেন আমাদের সংবাদকর্মীরা।

জানা গেছে, কচুরিপানা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের অনেক দেশেই। ২০২৩ সালে করা কেনিয়ায় এক গবেষণায় দেখা যায়, দেশটির হ্রদগুলোতে কচুরিপানার কারণে প্রতি বছর ১৫ থেকে ৩৫ কোটি ডলার ক্ষতি হয়। মাছ ধরা, পরিবহন ও পর্যটন খাতে এত বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় বলে ইস্ট আফ্রিকান জার্নাল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্চের গবেষণায় উঠে আসে। তবে নদনদী বা খালবিলের এই জঞ্জালকে এখন কালো সোনায় পরিণত করছে কেনিয়ার হায়াপাক টেকনোলজিস নামের একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। তারা কচুরিপানা শুকিয়ে তাই নিয়ে তৈরি করছে বিশেষ ধরনের শিট, যা দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা পণ্য।

বাংলাদেশেও কচুরিপানা দিয়ে ব্যাগ, ঝুড়ি, ট্রে, শোপিস, পাপোশ, টুপি, আয়নার ফ্রেম, ফুলদানি, বালতি, টবসহ বাহারি নানা পণ্য তৈরি করছেন কিছু উদ্যোক্তা। কচুরিপানা দিয়ে গবেষণাগারে পরিবেশ বান্ধব পলিথিনও উৎপাদন করেছেন দেশের একদল তরুণ গবেষক। তবে রাষ্ট্রের নজর না থাকায় উদ্যোগগুলো ব্যাপকতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ক্ষতিকর কচুরিপানাকে পানি থেকে তুলে সম্পদে পরিণত করা সম্ভব বলে মনে করছেন তারা।