প্রকৃত বিপদ ঘটল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে। ওই যুদ্ধ কোনো গৌরব আনল না। এদিকে শেখ মুজিব ছয় দফা দিলেন। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা ‘ষড়যন্ত্র’ করছেন বলে জানা গেল।

ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবকে জড়ানো হলো। সেনাকর্তারা হিসাব করেছিলেন যে ঢাকায় প্রকাশ্য বিচার করে মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিপন্ন করে তাঁর প্রতি জনগণের ধিক্কার ফেনিয়ে তুলবেন এবং নির্বিঘ্নে তাঁকে এমনকি ফাঁসি দিয়ে দিতেও পারবেন। ফলটা হলো কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। শেখ মুজিব পাকিস্তানি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস রাখেন দেখে এবং তিনি বাঙালিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এই কারণে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে ধারণা করে বাঙালি জনমত তাঁর পক্ষে চলে গেল এবং তিনি গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা লাভ করলেন।

এই ফাঁকে চতুর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য রুটি, কাপড় ও আবাসের ‘সমাজতান্ত্রিক’ দাবি তুলে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিলেন।

জনবিক্ষোভের মুখে ইয়াহিয়া খানের পক্ষে সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট ওই দুয়ের কোনোটিই টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। জনমতকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য নির্বাচনও দিতে হলো। সংখ্যাসাম্য ভেঙে তার জায়গায় প্রাপ্তবয়স্ক ভোট চালু করার ফলে নির্বাচনের জন্য পরিকল্পিত ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি পড়ল পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে, ১৩৮টি পেল পশ্চিম পাকিস্তান।

ওদিকে এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ার দরুন পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যে স্বীকৃতিকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেল। সত্তর সালের নির্বাচনের ফল যা দাঁড়াল, তা ছিল সেনাশাসকদের জন্য আতঙ্কজনক এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জন্য বিপর্যয়সূচক। দেখা গেল, সামরিক কর্তাদের সমস্ত হিসাব-নিকাশ নাকচ করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক আওয়ামী লীগ দুটি আসন বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি আসনে জয়ী হয়েছে : তবে পশ্চিম পাকিস্তানে তারা একটিও আসন পায়নি। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩২টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর দল সব আসন পাবে কি, বেলুচিস্তানে কোনো আসনই পায়নি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পেয়েছে মাত্র একটি আসন, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশেও একেবারে যে একচ্ছত্র হয়েছে তা-ও নয়; সব মিলিয়ে তাদের আসন ৮১টি।

ব্যাপারটি দাঁড়াল এই রকমের যে ভোটের ফল অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় রইল না।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জন্য যেমন-তেমন, সেনাশাসকদের জন্য সেটি ছিল অশনিসংকেত। একাত্তরের যুদ্ধের পর তাঁদের কেউ কেউ যুদ্ধকালের কাহিনি লিখেছেন; সেসব কাহিনিতে বিপন্নদশার নানা কারণ দেখা যায়। যেমন—ভয় ছিল শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে দেবেন এবং সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের ভর্তি করতে চাইবেন। তাহলে সেনাকর্তারা তো বটেই, সেনা সদস্যরাও যেসব সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা নির্বিঘ্নে ভোগ করছিলেন, সেগুলোর কোনোটিই অক্ষত থাকবে না। বাঙালিদের শান্ত করার জন্য ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে; তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়াও শুরু হয়েছিল, কিন্তু দ্বিগুণ হয়েও যে বাঙালিরা সন্তুষ্ট হবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, বরং এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে বাঙালিরা জনসংখ্যার অনুপাতে সেনাবাহিনীতে অংশ চাইবে; সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ৭.৫ শতাংশকে দ্বিগুণ করে ১৫ শতাংশ করলে চলবে না, বহুগুণে বাড়িয়ে ৫৬ শতাংশ করতে হবে। এবং তখন এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে বাঙালি সেনারা আর পাঞ্জাবি কর্মকর্তাদের জুতা পালিশ করবে না, পাঞ্জাবিরাই বাঙালিদের জুতা পালিশ করা শুরু করবে।

পাঞ্জাবি সেনা কর্মকর্তাদের জন্য এসব কী ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন! তা ছাড়া বাঙালিরা যদি আনুপাতিক হারে অংশ চায়, তাহলে সিন্ধি, পাঠান, বেলুচ, মোহাজেররাই বা চুপ করে থাকবে কেন? তারাও ন্যায়বিচার চাইবে। ফলে পাঞ্জাবি আধিপত্যের সর্বনাশ ঘটবে, সেনাবাহিনী তার ‘বিশ্ববিখ্যাত’ শক্তি ও সংগঠন হারাবে। আর ওই বাহিনীই যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে পাকিস্তানের আর রইল কী?

ছোটখাটো আশঙ্কা আরো ছিল। যেমন—কর্নেল ওসমানী যদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে, এই দুশ্চিন্তা! তিনি তো যারা তাঁর ওপর অসদাচরণ করেছে, তাদের ছেড়ে কথা বলবেন না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যারা শেখ মুজিবকে জড়িয়েছিল, সেসব কর্মকর্তাই বা কী করে পার পাবেন? ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা বাঙালিদের হাতে চলে যাওয়া শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি থেকে রাজধানীকে ঢাকায় সরিয়ে নেওয়ার দাবি যে উঠবে না, তা-ই বা কে নিশ্চিত করতে পারে?

নির্বাচনের পরে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসেছিলেন, ফেরার পথে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে শেখ মুজিবই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং তখন তিনি (ইয়াহিয়া খান) আর থাকবেন না। বলেই হয়তো খেয়াল হয়েছে যে ওই ভয়ংকর সম্ভাবনাকে ঠেকানো দরকার। সে জন্য তিনি করাচিতে নেমেই ভুট্টোর শরণাপন্ন হয়েছেন। সমস্বার্থের চাপে দুই পক্ষ তখন এক পক্ষ হয়ে গেছে। ভুট্টোও তখন বুঝতে শুরু করেছিলেন যে খোদা না করুন শেখ মুজিব যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে তাঁকে হয় তাঁর অধীনে মন্ত্রিত্ব নিতে হবে, নয়তো বসতে হবে বিরোধী দলের নেতার অস্বস্তিকর আসনে; যে দুটি সম্ভাবনার কোনোটিই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ভুট্টো তাই মুজিবকে শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বিপদগ্রস্ত ভুট্টো নানা রকমের উল্টাপাল্টা আওয়াজ তোলা শুরু করলেন। এমনও বলছিলেন, পাকিস্তানে তিনটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সামরিক বাহিনী; তাদের মধ্যে মীমাংসা না ঘটার আগে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটানো যাবে না। আর মীমাংসা হবে গণপরিষদের বাইরে, ভেতরে নয়। শেষ পর্যন্ত এমন কথাও তিনি বলেছেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে দুই পাকিস্তানে দুই মেজরিটি পার্টির কাছে। এসব কথা রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল, কিন্তু এগুলো তিনি বলেছেন সামরিক বাহিনীর প্রশ্রয়েই। সেনাকর্তাদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে আওয়ামী লীগ একটি বুর্জোয়া দল, এদের পক্ষে কোনো জনবিদ্রোহ করা সম্ভব নয়। সেনাকর্তারা শুনেছেন, কারণ তাঁদের জন্য আশ্বাসের খুব দরকার ছিল। তবে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা যে ভালোবাসার ছিল না, সেটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই জানা গেছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভুট্টো যখন প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াহিয়া খানকে গৃহবন্দি করে ফেলেছেন। এবং সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ইয়াহিয়া ও তাঁর সহকর্মীদের ব্যর্থতার তদন্তের জন্য একটি কমিশন বসিয়ে দিয়েছেন।

যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন ভুট্টো একটি বই লেখেন ‘দ্য গ্রেট ট্র্যাজেডি’ নাম দিয়ে, সেই বইয়ে মহাবিজ্ঞের মতো তিনি বলেন যে তিনি আশা করেন সেনাবাহিনীর লোকেরা আওয়ামী লীগের শহুরে সদস্যদের নিরস্ত্র করার মধ্যেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রেখেছে, গ্রামের মানুষকে ঘাঁটায়নি; কেননা ঘাঁটালে সত্যিকারের বিপদ ঘটবে। তিনি জানতেন না যে সামরিক বাহিনীর পক্ষে গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার না করে উপায় ছিল না। কারণ শহর-গ্রাম-নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষ তখন হানাদারদের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হানাদাররা অবশ্য কোনো তত্ত্বের পরোয়া করেনি, তারা সরাসরি গণহত্যায় নেমে পড়েছিল।

ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে প্রহসনের সংলাপ যখন চলছিল, তখন ভুট্টোর সঙ্গে মুজিবের একবার দেখা হয়। প্রেসিডেন্ট ভবনেই। মুজিব তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এরা কিন্তু আগে আমাকে মারবে, তারপর তোমাকে।’ ভুট্টো নাকি নাটকীয়ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমি সেনাবাহিনীর হাতে মরব, তবু ইতিহাসের হাতে মরব না।’ এ খবর তিনি জানিয়েছেন আমাদের, তাঁর ওই বইয়ের মারফত। তা ইতিহাসের জন্য অপেক্ষা করার দরকার পড়েনি, সেনাবাহিনীর হাতেই তো তিনি প্রাণ দিলেন। সেনাবাহিনী কিন্তু শেখ মুজিবের গায়ে হাত দিতে পারেনি। তারা মুজিবকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যেতে পেরেছিল দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান নিজেই তো তত দিনে ভেঙে গেছে। ২৬ মার্চ পাকিস্তানের মৃত্যু দিবস বৈকি। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ২৬ মার্চ করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য। সেদিন ভুট্টো কি সত্যি সত্যি ভেবেছিলেন যে গণহত্যা পাকিস্তানকে বাঁচাবে, নাকি তিনি সেনাবাহিনীর তৎপরতা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন? ভেবেছিলেন কি যে ওই রকমের একটি আওয়াজ না দিলে তাঁকেও ওই ভগ্নস্তূপে নিক্ষেপ করা হবে, নাকি তিনি ইতিহাসজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধি দুটিই হারিয়ে ফেলেছিলেন ক্ষমতার লোভে? তবে তিনি যে অস্থিরচিত্ত এক জুয়াড়ি ছিলেন, তা মোটেই মিথ্যা নয়। অপরিণামদর্শী ও ক্ষমতাভোগী সেনাকর্তাদের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে তিনি যদি শেখ মুজিবের সঙ্গে হাত মেলাতেন, তবে ইতিহাস কোন গতিপথ বেছে নিত আমরা জানি না, তবে যে গতিপথে এগোচ্ছিল, সেটি ধরে হয়তো এগোত না।

ইয়াহিয়া তখন সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনিও যে স্বাধীন ছিলেন এমন নয়। তাঁর চারপাশে যেসব বাজপাখি ওত পেতে বসে ছিল, তাদের সম্মতির বাইরে পদক্ষেপ নেবেন এমন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কোনো কোনো জেনারেলের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টোর যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ খবরও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। ক্ষমতার লিপ্সায় জাতীয়তাবাদী ভুট্টো তখন চরমপন্থী। এক পর্যায়ে তো শেখ মুজিবকে বলেই ছিলেন যে ‘তুম উধার হাম ইধার’। ভাবটা অনেকটা ১৯৪৬-৪৭-এ অখণ্ড বাংলার হিন্দু মহাসভাপন্থীদের মতো, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় যাঁরা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। ক্ষমতাই যদি না থাকল, তাহলে তাতে দেশ থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী। মহাসভাপন্থীরাও জাতীয়তাবাদীই ছিলেন—হিন্দু জাতীয়তাবাদী।

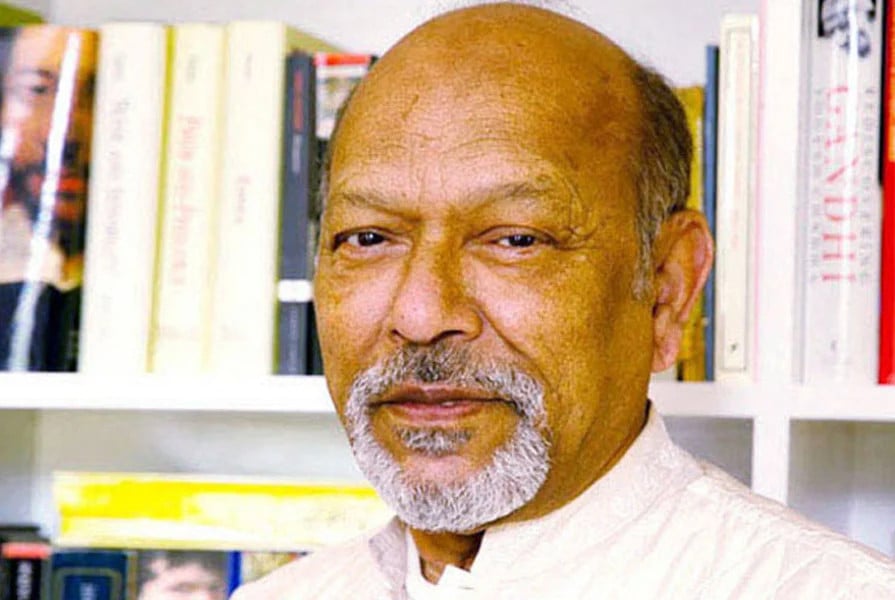

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়