বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বমুখিতা থামাতে নিত্যপণ্য আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাজারে টাকার প্রবাহ কমাতে বাড়ানো হয়েছে ঋণের সুদহার। মনিটরিংও জোরদার করা হয়েছে কাগজে-কলমে। অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টার বক্তব্য অনুসারে, পাইকারি বাজার ও পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি এখনো থামেনি। তবে আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও করেছেন সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও কর্মকর্তারা। তবু বাগে আসেনি বাজারব্যবস্থা। ফলে কমেনি মূল্যস্ফীতির চাপ। বরং খাদ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ১৪ শতাংশের ওপরে।

অথচ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যয় কমিয়েছে সরকার, অর্থাভাবে সাধারণ মানুষের ভোগের মাত্রা কমেছে। তবু কমছে না মূল্যস্ফীতি। তবে চলতি শীত মৌসুমে শাকসবজি ও তরিতরকারির দাম কমে আসতে শুরু করায় সামনের দিনগুলোয় মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করছে সরকার। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে, নতুন করে টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ার ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ আরও উসকে দেওয়া হয়েছে। আর সরকার বলছে, যে পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়া হয়েছে তা দ্রুতই আবার তুলে নেওয়া হবে। এতে কয়েক মাসের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসবে। কার্যত টানা প্রায় তিন বছর ধরেই মূল্যস্ফীতি বাড়ছে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় দেশের অর্থনীতিতে বৈরী পরিস্থিতি বিরাজ করায় বাজেটের আকার কমিয়ে ধরা হয়। সে সময় মূল্যস্ফীতির চাপ ৬ দশমিক ৫ শতাংশে ধরে রাখার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ১১ শতাংশের ঘরে বিরাজ করছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজেট প্রণয়নের সময়ও মূল্যস্ফীতির প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা হয়নি। তবে এ চাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারি ব্যয়ের কৃচ্ছ্রসাধন করা হয়; যা আরও দুই বছর আগে থেকেই করা হচ্ছে। অবশ্য বাস্তবিক অর্থে কভিড-১৯-এর সময় থেকে সরকার কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিয়েছিল। তবু কোনোভাবেই কমাতে পারেনি মূল্যস্ফীতি। একই সঙ্গে কম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পও বাদ দেওয়া হয়। তাতেও বাগে আসেনি মূল্যস্ফীতি। ফলে সংশোধিত বাজেটে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়িয়ে ৮ শতাংশ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে অর্থ বিভাগ।

এদিকে সরকারের নথিপত্রে আগামী তিন অর্থবছরের (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮) মূল্যস্ফীতির গড় লক্ষ্যমাত্রা ৫ দশমিক ৬ শতাংশের ওপরে অতিক্রম করবে না, এমন প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য মধ্যমেয়াদি বাজেটোরি ফ্রেমওয়ার্কে সেই প্রাক্কলন পরিবর্তন করতে যাচ্ছে সরকার।

অন্যদিকে বর্তমানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে, নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১৩ দশমিক ৮০, আর শহরের ১৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি গত সাড়ে ১৩ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। জুলাইয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ দশমিক ১০ শতাংশে উঠেছিল। নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি সার্বিক মূল্যস্ফীতিও বেড়ে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে উঠেছে। অর্থাৎ গত বছরের নভেম্বরে ১০০ টাকায় যে পণ্য ও সেবা কেনা গেছে, চলতি বছরের নভেম্বরে একই পরিমাণ পণ্য ও সেবা কিনতে ভোক্তাকে ১১১ টাকা ৩৮ পয়সা খরচ করতে হয়েছে।

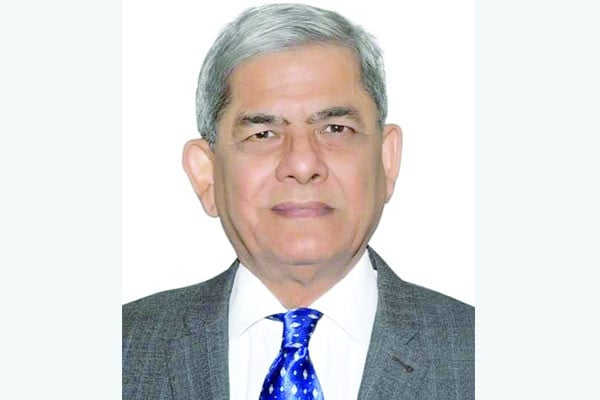

অর্থ বিভাগের এক সূত্র জানান, চলতি মাসের শুরুতে সরকারের ‘আর্থিক মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে বৈঠকে আগামী তিন অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রার অনুমোদন দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এটি আগামী বাজেটে ঘোষণা দেওয়া হবে। এর বাইরে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৫ দশমিক ৫০ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে একেও বাস্তবতাবিবর্জিত হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মইনুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের পরিসংখ্যানগত নানা সমস্যা রয়েছে। চাহিদার জোগান আর উৎপাদনের তথ্যে ব্যাপক গরমিল রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা ও পণ্য পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।’ এসব বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিনই থাকবে বলে তিনি মনে করেন।