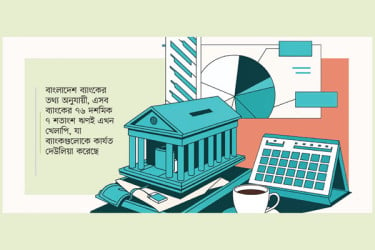

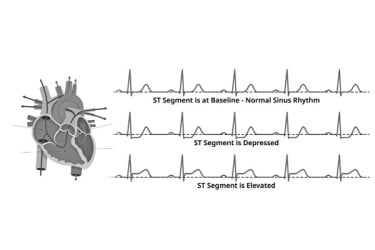

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের আগে আবহাওয়া যেমন থমথমে বা গুমোট থাকে, বাংলাদেশের অবস্থাও যেন এখন তেমন। কখন, কোথায় কী ঘটবে সে সম্পর্কে এক আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা। মুদ্রাস্ফীতির চাপে যখন দেশের জনগণ চিড়েচ্যাপটা ঠিক সেই সময় অর্থনীতিতে ঘটেছে বেশ কিছু নেতিবাচক ঘটনা। যার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। আইএমএফ নতুন কিস্তির টাকা ছাড় দিতে গড়িমসি করছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, নয় মাসে নতুন করে হতদরিদ্র হয়েছে আরও ৩০ লাখ মানুষ। বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রতিবেদনে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির জন্য লাল তালিকাভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরে প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশের কম হবে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ। কিছুদিনের স্বস্তির পর নতুন করে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। অর্থনীতিবিদরাও এ নিয়ে শঙ্কার কথা বলছেন। গত নয় মাসে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। শুধু মুখ থুবড়ে পড়েছে বললে ভুল বলা হবে, অর্থনীতি অসুস্থ হতে হতে রীতিমতো আইসিইউতে। শিল্পাঙ্গনে বিরাজ করছে হতাশা, উদ্বেগ, আতঙ্ক। অনেক বড় বড় শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্প উদ্যোক্তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। ডলারের উচ্চমূল্য, ব্যাংক ঋণে সুদের হার, তীব্র গ্যাস সংকট এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের নানাভাবে হয়রানির ফলে অর্থনীতি এক হতাশাজনক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে কারও কোনো মনোযোগ নেই। যেভাবে বেসরকারি খাতকে আস্থায় নিয়ে ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল সেভাবে হয়নি। মার্কিন নতুন শুল্কনীতির বিরূপ প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বে। বাংলাদেশেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উপমহাদেশে নতুন করে অস্থিরতার জন্যও দেশের অর্থনীতি এখন ঝুঁকিতে।

যে কোনো দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের পরিপূরক। রাজনীতি সঠিক পথে না এগোলে যেমন অর্থনীতি ঠিক থাকে না, তেমনি অর্থনীতি অসুস্থ হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। বাংলাদেশ এখন যুগপৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটে।

মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ৯৪ ভাগই আসে বেসরকারি খাত থেকে। সরকারি খাতে কর্মসংস্থান মাত্র ৬ ভাগ। বেসরকারি খাত এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে আছে তাতে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের দরজাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশ এক মহা অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হবে। সেখান থেকে আর কেউই উদ্ধার করতে পারবে না। অর্থনৈতিক এ সংকট থেকে উত্তরণের দুই পথ খোলা।

প্রথমত, বেসরকারি খাতকে আস্থায় আনতে হবে। তাদের হয়রানি বন্ধ করে সম্মিলিতভাবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে। পলাতক লুটেরা, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি, দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের এককাতারে মেলানো যাবে না।

দ্বিতীয় উপায় হলো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা। রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনীতি কখনো চাঙা হবে না। তাই দ্রুত গণতন্ত্রের পথে দেশকে নিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্র, সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাই পারে মুমূর্ষু অর্থনীতিকে বাঁচাতে। সেজন্য প্রয়োজন দ্রুত নির্বাচন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। নির্বাচিত সরকার সব পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কিন্তু নির্বাচনের আকাশেও এখন কালো মেঘ। নির্বাচন নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভক্তি ও সংকটের রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। চলতি মাসটি রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বোঝা যাবে দেশের রাজনীতি কোন পথে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের সংলাপেই নির্ধারিত হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ তৈরি করতে হবে। দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। না হলে আরেকটি ওয়ান-ইলেভেনের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়।

জুলাই সনদ নিয়ে কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং বিতর্কিত সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে কোনো অবস্থাতেই এখন এগোনো ঠিক হবে না। এসব সংস্কারের সুপারিশ তুলে রাখতে হবে নির্বাচিত সরকারের জন্য। গণমাধ্যম সংস্কার, নারী সংস্কার কিংবা জনপ্রশাসন সংস্কার এই সরকারের কাজ নয়। সংস্কার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এসব কমিশন কিছু সুশীল বুদ্ধিজীবী টেবিলে বসেই তাদের জনবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। এসব কমিশনের সুপারিশ শুধু অলীক, অবাস্তব নয়, উদ্দেশ্যমূলকও বটে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশকে একটি অঙ্গীকারের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু অধিকাংশ কমিশনের সুপারিশ দেশকে বিভক্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাহলে কি কমিশনের দায়িত্বে যারা আছেন তারা দেশকে বিভক্ত করতে চান? এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এক-এগারোর কুশীলব। তারা নতুন করে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার। এরা নতুন করে রাজনীতিকে সংকটে ফেলতে চাইছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছে এক-এগারোর মতোই। দেশে নির্বাচনের বদলে দীর্ঘদিনের জন্য অনির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় রাখার নতুন কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য রাখা দরকার। কেন এভাবে নিত্যনতুন ইস্যু সৃষ্টি করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভাজন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, সেটি নিয়েও জনমনে নানা প্রশ্ন। নতুন করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ইস্যু এনেছে জামায়াত। হঠাৎ করেই তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে। এ ইস্যুটি রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে দেশের জন্য। রাজনীতিতে মতবিরোধের আওয়াজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে শুরু হয়েছে সংকট। রাজনীতি যেন এক পথহারা নাবিকের মতো, বন্দর খুঁজে পাচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক রোডম্যাপ নেই। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শেষ হওয়ার পরই বোঝা যাবে যে, বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী? বিশেষ করে আগামী নির্বাচন কবে, কীভাবে হবে সেটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গন্তব্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকতে চায়। দুই বেলা পেটপুরে খেতে চায়। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায় কিন্তু গত নয় মাসে সেটি হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার অনেক কিছু করার চেষ্টা করে কিছুই করতে পারছে না। এটি সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়নি। নির্ধারণ করা হলেও জনগণের কাছে অগ্রাধিকার স্পষ্ট নয়। এক উদ্বেগের এবং অনিশ্চয়তার পরিবেশ বিরাজ করছে দেশে। এ পরিবেশ মানুষ চায় না। এজন্যই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন যে, বাংলাদেশকে দ্রুত গণতন্ত্রের পথে ফিরতে হবে। চলতি মাসটি আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত যেন ঐকমত্য কমিশন ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করতে পারে সেটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। বাংলাদেশের জন্য সামনের কয়েকটি দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসেই বোঝা যাবে, দেশ নির্বাচনের পথে যাবে, না দীর্ঘ অনিশ্চয়তাকে আলিঙ্গন করবে। তাই এখন প্রয়োজন সবার বাস্তবতা উপলব্ধির। সবার শুভ বুদ্ধির উদয় হলেই দেশ বাঁচবে। না হলে সামনে এক ভয়ংকর অন্ধকার টানেলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।