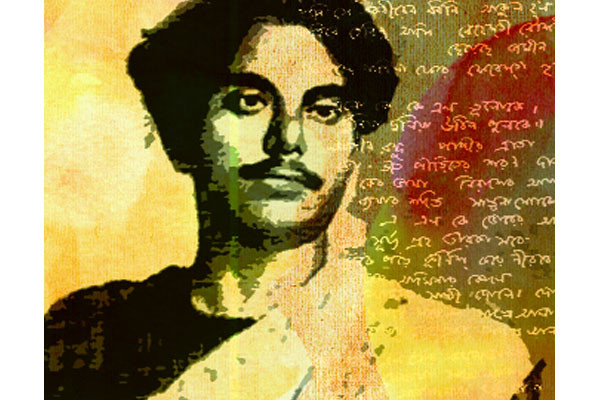

কবিতা প্রতিবাদের ভাষা। কবির কলম প্রতিবাদের অস্ত্র। শাসকগোষ্ঠী যারা ক্ষমতায় বসে জনসাধারণকে ইশারার পুতুল মনে করেন, তাঁরা এসব কবিতা বা সাহিত্যের অন্য কোনো মাধ্যম যা তাদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়, সেসব নিষিদ্ধ করেন। শাসকগোষ্ঠী এসব ভয় পান। জনগণকে জাগিয়ে তোলার ভয়। যুগে যুগে এটাই হয়েছে। বাংলা এবং বিশ্বসাহিত্যে এ ধরনের নিষিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস অসংখ্য। অবশ্য এগুলো যে সব সময়ই নিষিদ্ধ থেকেছে তা নয়। নিষিদ্ধ রচনাও আবার প্রসিদ্ধ হয়েছে। ১৫৩৫ সালে রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ক্ষমতায় এসেই বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ডিক্রি জারি করেছিলেন তাঁর স্বাক্ষর ছাড়া কোনো বই প্রকাশিত হতে পারবে না। আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘দ্য সান অলসো রাইজেস’ বইটিও নিষিদ্ধ করা হয়। মার্ক টোয়েন রচিত ‘হাকলবেরি ফিন’ গ্রন্থটি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৮৯ সালে নিষিদ্ধ করা হয় উইলিয়াম ফকনারের ‘অ্যাজ আই লে ডাইনিং’ বইটি। জেমস জয়েসের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ‘ইউলিসিস’ ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধের তালিকায় পড়েছিল ব্রেট এস্টন এলিসের বিখ্যাত উপন্যাস আমেরিকান সাইকো। এরকম আরও অনেক বই রয়েছে। সুতরাং এসব নতুন নয়। তবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থগুলো নিষিদ্ধের কারণ অন্য বইগুলোর থেকে আলাদা। কেবল ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যাওয়াই ছিল এর কারণ। সমাজে বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সবার বিদ্রোহ করার বা বিরোধিতা করার পন্থা একরকম হয় না। কেউ গানে, কেউ কবিতায়, কেউ অভিনয়ে আবার কেউ স্লোগানে বিরোধিতা করেন। এসব করতে গিয়ে তাঁকে অত্যাচার সহ্য করতে হতে পারে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুক্ত হতে কত শত বিদ্রোহী নর-নারীর জীবন গেছে, অত্যাচারিত হয়েছেন। আবার পাকিস্তানের শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। ত্রিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আবার একটি সমাজের আদর্শিক বিচারে যখন একপেশে শক্তিমত্তা ভর করে তখন তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ হয়। বিগত শতকের নব্বই-এ হয়েছে। সদ্যগত চব্বিশে হলো। এখানে নজরুল প্রসঙ্গ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর ‘বিদ্রোহ’ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিল সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে। ক্ষমতাসীনরা চিরকাল সমাজটাকে কুক্ষিগত করে রাখে। কবি সমাজকে সেই অসাম্য থেকে মুক্ত করতে পারেননি ঠিকই, তবে তাঁর চেষ্টা, শব্দের বলিষ্ঠ উচ্চারণ সমাজে আজও বহমান। সেজন্যই সমকালে কাজী নজরুল ইসলামের বেশকটি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছিল।

তাঁর প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ বিষের বাঁশি। গ্রন্থটি ইতোমধ্যে শতবর্ষ পেরিয়েছে। বিষের বাঁশি কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘অভিশাপ’-এ কবি লেখেন- আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান/ মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান। গত বছর ছিল নিষিদ্ধের শতবর্ষ! আরও একটি গ্রন্থ যা শতবর্ষ পেরিয়েছে- সেটি হলো ভাঙার গান। অন্য নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো প্রলয় শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু। এসব গ্রন্থ কেন নিষিদ্ধ হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েই এসব বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এভাবে কালে কালে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বহু গ্রন্থ। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতারও শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। শতবর্ষ পেরিয়ে গেলে কী হবে! সেসব আজও বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে দৃপ্তকণ্ঠে। ব্রিটিশরা এই ভয়টাই পেয়েছিল। পাঠকের জেগে ওঠার ভয়। ভয়টা সত্যি হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছে বহু আগেই। কিন্তু নিষিদ্ধ সেই গ্রন্থ-কবিতাগুলো আজও সপ্রাণ। নিষিদ্ধ হয়েও সেসব প্রসিদ্ধ।

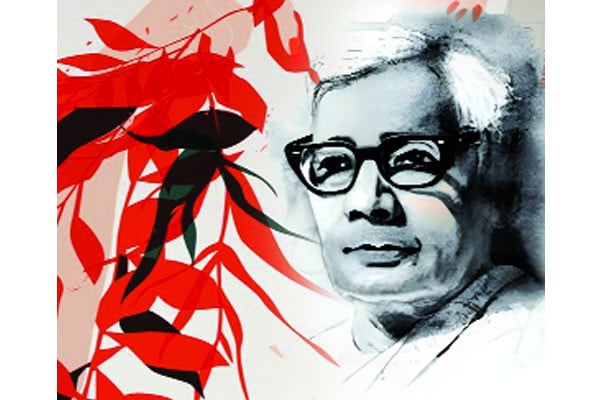

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সে সময়ের বিজলী পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। লিখেছিলেন তারও আগে। একটি কবিতার শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও এত আলোচনার কারণ কবিতাটির নাম ‘বিদ্রোহী’। ‘বিদ্রোহী’ শুধু একটি কবিতা নয়, একটি মামুলি শব্দ নয়, এটি একটি ইতিহাস। একটি কবিতা, যার জন্ম হয়েছে হাজার বছরের আয়ু নিয়ে। হয়তো তার চেয়েও বেশি সময় ধরে পাঠকের অন্তরের বিদ্রোহের চেতনাকে জাগিয়ে রাখবে। কখনো বিদ্রোহী কবিতার শব্দের মতো চিরদুর্দম, দুর্বিনীত হতে ইচ্ছে করে, কখনো টর্পেডো, ভাসমান মাইন আবার কখনো তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রলয় বাতাস হতে ইচ্ছে করে পাঠক মন। দেখতে দেখতে কবিতাটি শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। অথচ বিদ্রোহী কবিতার আবেদন কমেনি একটুও। ক্রমেই যেন এই কবিতা ক্ষেত্রবিশেষে বেশি প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। বিদ্রোহী তুমুল জনপ্রিয় ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই।

জনপ্রিয় শব্দটি কেবল আক্ষরিক অর্থে ছিল না, ছিল বাস্তবিক অর্থেই। একই সময়ে প্রায় দুই লাখ লোক কবিতাটি পাঠ করেন। বিদ্রোহী কবিতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্রই। মানুষ থেকে মানুষে। ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায়, কবিতাটি প্রকাশের সাল অর্থাৎ ১৯২২-এর তিন বছর আগে ১৯১৯ সালে কবি প্রথম বিশ^যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। বসবাস করতে থাকেন কলকাতায়। কবি বুদ্ধদেব বসু বিদ্রোহী সম্পর্কে বলেন, বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের রবীন্দ্র প্রভাব এত সর্বগ্রাসী হয়েছিল, মনে হচ্ছিল, এর বাইরে যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হই হই করে নজরুল এসে হাজির হলেন। সমাজ বদলের জন্য কাজী নজরুল ইসলামের মতো মানুষের সাহসী উচ্চারণের বিদ্রোহী মনোভাব খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে শির উঁচু করে বাঁচতে হয়। মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। শৃঙ্খল ভাঙার সাহস তাঁর কবিতা জুগিয়ে আসছে। চেতনার বোধোদয় বলতে আমরা যা বুঝি, তা কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় রয়েছে। তাঁর বিদ্রোহী কবিতার লেখনী যেন এক শানিত অস্ত্র। কবিতার প্রতিটি শব্দ যেন প্রতিবাদী বারুদ। পড়লেই দপ করে ভিতরে আগুন জ¦লে ওঠে। বিশ^জুড়েই যেখানে অসাম্য, অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা, রক্তপাত, ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোর ঘটনা- আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ছিলেন এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বচ্ছ। যাঁর বিদ্রোহ ছিল শাসকের বিরুদ্ধে, শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অসাম্য নীতির বিরুদ্ধে, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, জাতিগত বিভেদের বিরুদ্ধে, ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে। তবে এমন নয় যে, তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়েও কোনো সমালোচনা হয়নি। সমালোচনা হয়েছে। অনেকেই ছিলেন সেই দলে। কিন্তু তিনি বাধা ভাঙার পথেই এগিয়েছেন।

যে বাধা আমরা আমাদের সমাজে আজও ভাঙতে পারিনি, যে কুসংস্কার আজও সমাজে প্রভেদ সৃষ্টিতে ব্যস্ত, সেই শৃঙ্খল আমরা না ভাঙতে পারলেও তিনি ভেঙেছিলেন তাঁর কবিতায়, গানে। তাঁর ভাঙার গান কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় লিখেছেন, কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট/ রক্ত জমাট/ শিকল পুজোর পাষাণ বেদী। তিনি তাঁকে বন্দি করা বা তাঁর মতো হাজার হাজার দেশপ্রেমিক রাজবন্দিকে অথবা গোটা ভারতবাসীকেই ব্রিটিশদের শিকলমুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কাজীর কবিতার প্রতিটি শব্দেরই আছে নিজস্ব আগুন। প্রতিটি শব্দই প্রতিবাদ করতে শেখায়। বই নিষিদ্ধ করে তো কবির কলম বন্ধ করা যায় না। কাজী নজরুল ইসলামকেও থামিয়ে রাখতে পারেনি ব্রিটিশদের জুলুম, সমাজের কঠোর সংস্কার, ধর্মে ধর্মে বিরোধ।

তাই তো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন, একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে সদ্যগত চব্বিশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নজরুলের কবিতা। গান। তাঁর বিদ্রোহী কবিতার বিভিন্ন চরণ। সেজন্যই প্রকাশের শতবর্ষ পেরিয়েও কাজীর ‘বিদ্রোহী’ আজও সমান সমাদৃত, প্রাসঙ্গিক।