বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের ভাবের আদর্শ ও শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগের আদর্শই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বরেণ্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায় : ‘বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও উপন্যাস ছাড়াও কাহিনি ও গীতিকাব্য একই পাত্রে পরিবেশন করিয়া জীবনের রূপ দেখিয়াছেন। বাংলার মাটিতে ওই একটিমাত্র সাহিত্যিক দেওদার বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর মহৎ সৃষ্টি।’

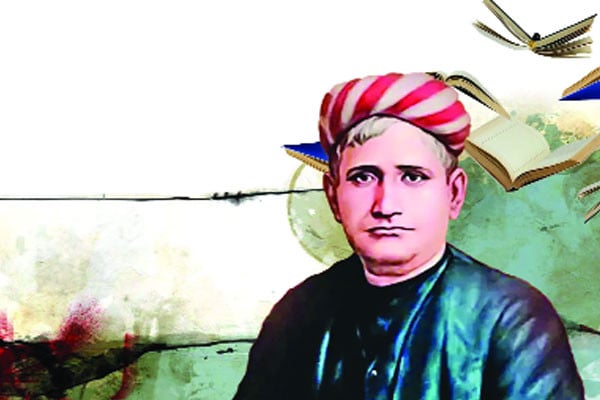

পরবর্তীতে স্থান পেয়েছে শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, বিভূতি ভূষণের পথের পাঁচালী, তারাশঙ্করের কবি ও বনফুলের রাত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রথম আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। শেকসপিয়রের নাটকীয় কল্পনা ও স্কটের বর্ণনা নৈপুণ্য- এ দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁর উপন্যাস অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। প্লট বা আখ্যায়িকা রচনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে সর্বোপরি বাস্তবের ওপর পরম রমণীর একটি আদর্শের ছায়া সঞ্চারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অতুলনীয়। কল্পনা ও বাস্তব, ইতিহাস ও রোমাঞ্চের এমন অভিনব সমন্বয় সাধন আজ পর্যন্ত কারও উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর দুর্গেশনন্দিনী (১৮৫৬), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭), মৃণালিনী (১৮৬৯) প্রভৃতি উপন্যাসে যেন শুধু কবি বঙ্কিমের কল্পনা কান্তি। দ্বিতীয় স্তরের বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) লোকরঞ্জনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় স্তরে আনন্দ মঠ (১৮৭২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) এসব উপন্যাসে তিনি মানবজীবনের কর্তব্য বা ধর্মবোধকে তুলে ধরেন। কাব্য নাটক ও উপন্যাস- এ তিনটির রস একত্রে পরিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয়।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি উপন্যাস এ যুগেরই সৃষ্টি। দুর্গেশনন্দিনী লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে স্কটের The Antiquary উপন্যাসের প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রেমের পরিচয় মেলে। যে সমাজে নারীরা একেবারেই পশ্চাৎপদ সেখানে কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণীর মতো চরিত্র সৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু তা বাংলাসাহিত্যে এক হঠাৎ পরিবর্তন। ফলে বঙ্কিমের মধ্যেও কাজ করে এক ধরনের স্ববিরোধিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একদিকে রোমান্স ও অন্যদিকে ইতিহাসাশ্রয়ী।

বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের অগ্রগতি শুরু হলেও তারা সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। বাংলাসাহিত্য উনিশ শতক থেকেই মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই গড়ে ওঠে। ইংরেজ রাজশক্তি মুসলমান সামন্ত্রতন্ত্রকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের দিকে যে দৃষ্টি দেয়, তাতে মুসলমান সামন্ত্রতন্ত্রের কেবল আর্থিক ধ্বংসই ঘটেনি, মানবসম্পদেরও বিপর্যয় ঘটে।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যে উপন্যাসের ধারা পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সে যুগে ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott, ১৭৭১-১৮৩২) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো অতীতভিত্তিক রোমান্টিক কল্পনার সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্যের উপন্যাসে স্বদেশপ্রীতি, রোমান্স ও ইতিহাসপ্রীতির প্রভাব আমাদের উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বিশেষত এই প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। তত দিনে এ দেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। কীভাবে, কোন দিক দিয়ে সমাজ ও শিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালনা করে নিজেদের শাসন আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী করা যায় তা নিয়ে তখন গবেষণা চলছে। তৎকালীন কলকাতা নগর ও হিন্দু কলেজ থেকে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সাহিত্যের এই ভাবধারা গ্রহণ করে।

সুসমতা বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান গুণ। উপন্যাসের যুক্তিসিদ্ধ গঠন-রীতি থেকে এই সুসমতার জন্ম। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে ঘটনাবৈচিত্র্যে ও গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান। বাস্তব বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাতও দেখা যায়। ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহিত্যসুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধে তা অনেকটাই কপালকুণ্ডলায় এসে পরিণতি পায়। উপন্যাসের গঠনকৌশল সম্পর্কে বলা যায় এটি গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো সরল রেখায় অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। আনন্দমঠ সম্পর্কে প্রধান অভিযোগের আখ্যানবস্তুর সঙ্গে বঙ্গের প্রকৃত জীবনের বাস্তব যোগ নেই। এটি উপন্যাস অপেক্ষা মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতি ব্যবহার করেন। উপন্যাসের ছাঁচে তাঁর দেশভক্তি, রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে সাজান। চরিত্রগুলো বাস্তব ও রোমান্স এই উভয় উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত।

পাশ্চাত্য উপন্যাসের সুগঠিত কাঠামো ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার যে প্রয়াস করেন তা উপনিবেশ শাসিত ভারবতর্ষীয় সাহিত্যের এক নবরূপের জন্ম দেয়। বঙ্কিমের হাতে উপন্যাসের এই যুগকে বলা যেতে পারে উপন্যাসের আত্মানুসন্ধানের যুগ।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমালোচনা নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সত্যিকার সাহিত্য সমালোচনা গড়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। যদিও বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত লেখক সমালোচক সৃষ্টির মুখপত্র ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশেরও প্রায় ২১ বছর আগে রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২১-১৯০১) সম্পাদিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ মাসিক পত্রে সমালোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়। তবুও যথার্থ অর্থে বঙ্কিমই বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের অগ্রদূত। সৃজনশীল সাহিত্যের স্তরে উন্নীত তুলনামূলক সহৃদয় সমালোচনা তিনিই প্রথম উপহার দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ‘উত্তরচরিত’, ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, ‘শকুন্তলা’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব’ প্রভৃতি প্রবন্ধ উজ্জ্বল সমালোচনা সাহিত্যের পথিকৃৎ। এসব নিবন্ধে অন্তর্দৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি ও রসগ্রাহিতার বিশিষ্টতা অনুকরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে শেষ করতে চাই। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের আবির্ভাবের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন : “অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত।”

বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের উদ্গাতা বঙ্কিমকে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হচ্ছে : ‘বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।’