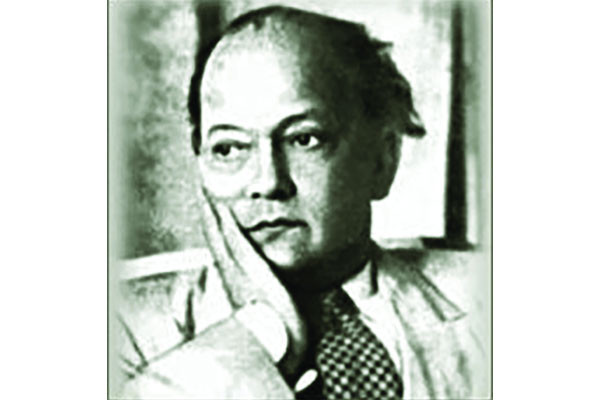

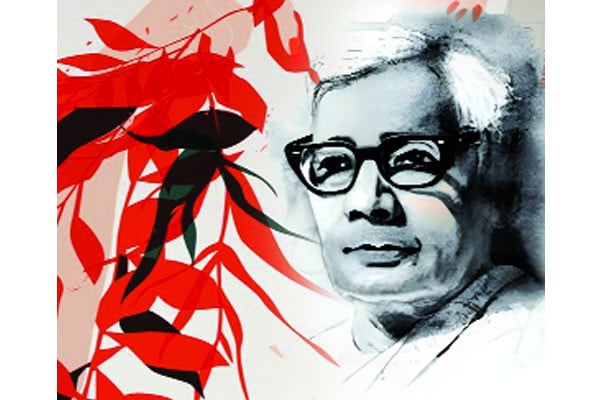

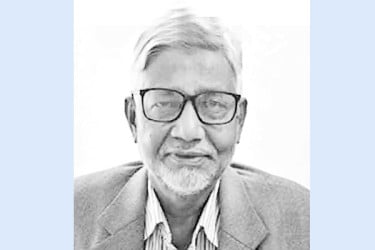

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর আকাশছোঁয়া পা-িত্য এবং ভ্রমণ ও রম্য সাহিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতিমান।

তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন (১৯২১-১৯২৬)। প্রথম দেখায় রবীন্দ্রনাথ এই সুন্দর বাকপটু ছেলেটিকে বলেছিলেন- ‘ওহে ছেলে, আমি নিশ্চিত তুমি পূর্ববঙ্গের সিলেটের বাসিন্দা। কারণ, তোমার কথা থেকে তো কমলালেবুর ঘ্রাণ পাচ্ছি।’

এর আগে ১৯১৯ সালে সিলেট সফরে এসে রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ছাত্রদের উদ্দেশে ‘আকাক্সক্ষা’ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন। কিশোর মুজতবা আলী বিশ্বকবিকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, ‘‘আকাক্সক্ষা উচ্চ করতে গেলে কী করা প্রয়োজন। এক সপ্তাহ পরেই আসমানি রঙের খামে জবাব পেলেন ‘আকাক্সক্ষা উচ্চ করিতে হইবে’, এই কথাটির মোটামুটি অর্থ এই- স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।

তোমার পক্ষে কী করা উচিত তা এত দূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।”

দ্বিতীয় মুসলিম ছাত্র হিসেবে মুজতবা শান্তিনিকেতনে জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, রুশ ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো ইংরেজি আর বাংলা ক্লাসে। তিনি পড়াতেন শেলি, কিটস আর বলাকা। রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কবিতা, ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ প্রবন্ধ তাঁর মুখস্থ ছিল। শান্তিনিকেতনের জীবনের সব কথা মুজতবা লিখেছেন, ‘গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থে।

পরবর্তীতে মুজতবা আলী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়, মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কর্মজীবনে কাবুলের শিক্ষা দপ্তরে, বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানকার কলেজে, দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। পঞ্চাশের দশকে ‘আকাশবাণী’ রেডিওর ডিরেক্টর ছিলেন।

চাকরি ছেড়ে ১৯৫৭ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। বড় বড় পত্রিকা থেকে লেখার তাগিদ পেতেন আর পেতেন সম্মানি। কিন্তু ভালো বেতনে পত্রিকায় কাজ করার আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষোভে তিনি কলকাতা ছেড়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু সেখানেও মুজতবা শান্তি পাননি। ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি বিক্রি করে খরচ নির্বাহ করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-পরবর্তী শান্তিনিকেতনে প্রাণপ্রাচুর্যহীন নিরানন্দ পরিবেশ তাঁকে পীড়িত করত। চারদিকে ঈর্ষা আর হীনমন্যতা তাঁকে বিচলিত করে তোলে।

এ সময় ‘দেশ’ পত্রিকায় মুজতবা আলীর ‘শবনম’ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বই লেখার পরিকল্পনাও বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা চাহিদার চাপে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত লেখার সম্মানিই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম।

এ সময় বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস মুজতবাকে ১ হাজার ১০০ টাকা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও জার্মান ভাষা বিভাগে রিডার পদে নিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালের ৩০ জুন কর্তৃপক্ষ তাঁকে অব্যাহতি দেন।

এ সময় শুরু হয় পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। অপপ্রচারকারীরা বলতে থাকে ‘মুজতবা আলী আসলে পাকিস্তানের চর’। কারণ তাঁর স্ত্রী পাকিস্তান সরকারের চাকুরে। ফলে পুলিশ তাঁর বোলপুরের বাসায় অভিযান চালিয়ে তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করে। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুজতবার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে প্রচ- আঘাত পান। এর ছয় বছর পর ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুব সপ্তম শ্রেণিতে সিলেটে মুজতবা আলীর সহপাঠী ছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে লুসাই ভাষা শেখার চেষ্টা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, লুসাই ভাষায় বাংলা বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। ১৫ বছর বয়সে মেজভাই সৈয়দ মুর্তজা আলীর সঙ্গে মিলে ‘কুইনিন’ নামে পত্রিকা বের করেন।

সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সৈয়দ মুজতবা আলী নিজেকে ভাবতেন বিশ্ব নাগরিক। একবার সরস্বতী পূজার সময় এক মহিলার আয়োজনে পুরোহিত না পেয়ে গঙ্গার ঘাটে মুজতবাকে যেতে বলা হলো বিশেষ অনুরোধে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে পূজার যাবতীয় আচার সারলেন মুজতবা। বাড়ির লোকজন খুশি হয়ে খাইয়ে দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। অথচ জানলেন না তিনি মুসলিম।

সৈয়দ মুজতবা আলী স্মৃতিচারণা করে লিখলেন, ‘জানি না মা সরস্বতী এই বিধর্মীর পুজোয় অসন্তুষ্ট হলেন কিনা? তবে আশা করি, তিনি উপোসী বাচ্চাটির শুকনো মুখের দিকে চেয়ে এই অধমকে ক্ষমা করবেন।’

কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফরাসি ও ইংরেজি বিভাগের প্রভাষকের চাকরি করেন। কলকাতা থেকে কাবুল সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন ‘দেশে বিদেশে’ ভ্রমণ কাহিনি। সে জনপদের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা ও আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তন চিত্র তুলে ধরেন সূক্ষ্ম রসবোধের মিশেলে। ১৯৪৯ সালে এ গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকের সঙ্গে বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শীসহ নানা ছদ্মনামে মুজতবা লিখতেন দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, সত্যযুগ ও মোহাম্মদী পত্রিকায়। লেখায় তিনি শ্লোক ও রূপকের যথাযথ ব্যবহার করতেন।

জনপ্রিয় লেখক হয়েও লেখার প্রতি ছিল মুজতবার অনীহা। তিনি বলতেন, “হাঁড়িতে ভাত থাকলে সাঁওতাল কাজে যায় না। আর আমার ড্রয়ারে টাকা থাকলে আমি লিখি না।”

সিলেট মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মুজতবা আলী। তখন তিনি দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল বর্ণনা দেন তিনি। তাঁর সে অসামান্য বক্তব্য ১৯৪৯ সালে ‘পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বক্তব্যের জন্য মুজতবা ও তাঁর পরিবারকে হয়রানি এবং হেনস্তার শিকার হতে হয়।

জীবন সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী লেখেন “... অভিজ্ঞতা সমষ্টির নাম জীবন। ... একপ্রকার অভিজ্ঞতা যেন এক এক ফোঁটা চোখের জলের রুদ্রাক্ষ। সব কটা গাঁথা হয়ে যে তসবি- মালা হয় তারই নাম জীবন।”