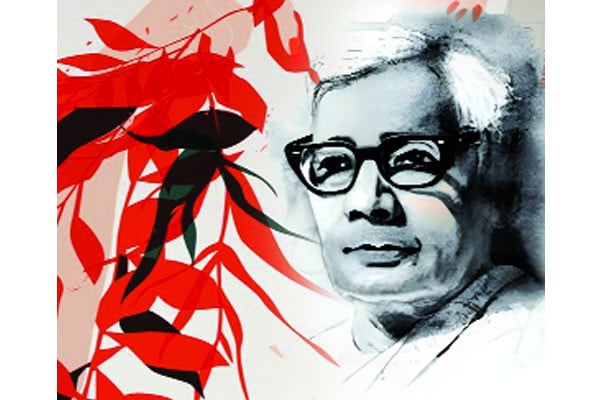

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা নাটকের অন্যতম কিংবদন্তি পুরুষ নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) ইউরোপ-আশ্রিত নাট্যাঙ্গিক ও রীতি পরিত্যাগ করে বাংলা জনপদের হাজার বছরের বহমান সমৃদ্ধ ঐতিহ্যিক নাট্যাঙ্গিকগুলোর সঙ্গে সমকালীন বোধ ও বাস্তবতা আত্তীকরণের মাধ্যমে যে নতুন শিল্পাঙ্গিক উদ্ভাবন করেছেন, নিঃসন্দেহে এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর প্রচণ্ড স্বাদেশিক চেতনা আর প্রবল জাতীয়তাবোধ। শিল্পের ইউরোপীয় বিভাজন তত্ত্বের বিপরীতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের ধারা আবিষ্কার এবং এ-ধারায় শিল্পসৃজনব্রতী এ নাট্যকার বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ আশ্লেষে, পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য-দর্শন ও বিশ্বসাহিত্যের বিশাল ভান্ডার আত্মস্থ করে, প্রতিনিয়ত মানুষ পাঠের মাধ্যমে জীবন নিংড়ে যে লোকজীবনবর্তী বিশ্বভুবনদৃষ্টি নির্মাণ করে নাট্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাতে ধৃত হয়েছে এ ভূমিলগ্ন বাঙালির যাপিত জীবন-সংগ্রাম-স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েন, প্রাকৃতিক ও নিম্নবর্গের জীবনাচার-সংগ্রাম আর লঘু-নৃগোষ্ঠীর কৃত্য ও জীবনপ্রবাহের এপিক আখ্যান।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রচনা রীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো- সব দ্বৈত বা একাধিক শিল্পরীতি ভেদ অস্বীকার করে রচনার কাঠামো, ভঙ্গি ও সর্বোপরি শিল্পের নানা উপাদানের একটি স্বতঃস্ফূর্ত মিশ্রণ যা সর্বাংশে মৌলিক এবং নানা রীতির সংযোগ থাকা সত্ত্বেও অভেদাত্ম করে তোলা। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যে একই সঙ্গে নৃত্য, গীত, কৃত্য, কথা, বর্ণনা, কাব্য, রাগ-রাগিণী, কাহিনি পরিবেশনার যে ধারা- সমনি¦ত এ অখণ্ড শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই তিনি শিল্প সাধনায় ব্রতী হন এবং বাংলা নাটকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ফলে তাঁর নাটকের এই সমন্বিত এপিক আখ্যানেই চলচ্চিত্রের আবহ বিদ্যমান, কাহিনি বয়ানেই রয়েছে সফল চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের ভাষা। সেলুলয়েডের ফিতায় ধারণ করলেই তা চলচ্চিত্রে রূপ পেয়ে যায়; তার জন্য খুব একটা আলাদা চিত্রনাট্য বা চলচ্চিত্র ভাষার প্রয়োজন হয় না। তাঁর নাটক নিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ সংগত কারণেই চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বেশ কিছু কালজয়ী সিনেমাও নির্মাণ করেন। মোরশেদুল ইসলাম চাকা, আবু সাইয়ীদ কিত্তনখোলা, নারগিস আক্তার যৈবতী কন্যার মন চলচ্চিত্র তৈরি করেন। তবে তাঁর চলচ্চিত্রে জড়িত হওয়া সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে। শাহরিয়ার কবিরের একাত্তরের যীশু উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। সেলিম আল দীন একাত্তরের যীশু চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা করেন এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কালু মাঝি নামে চলচ্চিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যও রচনা করেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় সেন্সর বোর্ডের সদস্যপদ লাভের পর তাঁর গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে।

কালু মাঝি সেলিম আল দীনের একমাত্র চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি এবং বলতে গেলে এটিই তাঁর চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টতার প্রথম প্রমাণ। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে তিনি চিত্রনাট্যটি রচনা করেন। মূলত এটি তাঁর বিখ্যাত হাত হদাই নাটকের পূর্বরূপ। লোক-গবেষক সাইমন জাকারিয়া নাট্যকারের সহধর্মিণী বেগমজাদী মেহেরুন্নেছা পারুলের সংরক্ষণে থাকা পুরনো পাণ্ডুলিপির মধ্যে এটি আবিষ্কার করেন। পরে ২০০৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের ঈদ সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। জাকারিয়া সম্পাদিত সেলিম আল দীন রচনাসমগ্রের চতুর্থ খণ্ডে এটি সংকলিত হলেও নাট্যকারের বৈধ স্বত্বাধিকারী বেগমজাদী মেহেরুন্নেছা পারুলের (তখন তিনি জীবিত) লিখিত অনুমতি ছাড়া পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে মুদ্রণ বা চলচ্চিত্রে রূপদান করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। এ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া লিখেছেন :

চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপি হিসেবে সেলিম আল দীন রচিত ‘কালু মাঝি’তে চলচ্চিত্রের কিছু পরিভাষা বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এতে তাঁর স্বভাবসুলভ কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গি, মহাকাব্যিক চরিত্র সৃজনের কৌশল- সরস ও অর্থময় আঞ্চলিক সংলাপ বাদ পড়েনি। একই সঙ্গে চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপির যাবতীয় গুণাবলি- যথা-ভূমিচিত্র অঙ্কন, ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনা, চরিত্রের অভিনয় নির্দেশনা ইত্যাদি এ পাণ্ডুলিপিতে একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

১৯৯৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র একাত্তরের যীশুতে সংলাপ রচনা সেলিম আল দীনের চলচ্চিত্র-সংযোগের প্রত্যক্ষ ও প্রথম পদক্ষেপ। শাহরিয়ার কবিরের একাত্তরের যীশু উপন্যাস অবলম্বনে প্রখ্যাত নাট্যকৌশলবিদ নাসির উদ্দীন ইউসুফ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। সেলিম আল দীন সিনেমাটির সংলাপ রচনা করেন। তাঁর রচিত সংলাপ এতই প্রাণবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত আর ভাবগাম্ভীর্য ছিল যে, চিত্রনাট্যের সঙ্গে যৌথ রসায়নে একাত্তরের যীশু চলচ্চিত্রটিকে ভিন্নমাত্রা দান করে। পাকিস্তানি হানাদারের নৃশংসতা, সাধারণ মানুষের হাহাকার, সংগ্রামী তরুণদের রক্তশপথ আর অসহায় জনগণকে সহযোগিতার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে যে পরিমিত ও স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপ এবং গির্জার ফাদার আর কেয়ারটেকার বৃদ্ধ ডেসমন্ডের কথোপকথনের ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে যে সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বাস্তবতা ও দার্শনিকতার প্রকাশ ঘটেছে- তা সমগ্র সিনেমাকে একটি ছন্দময় গতি দান করেছে। এ সিনেমার সংলাপ রচয়িতা হিসেবে সেলিম আল দীন ১৯৯৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

সেলিম আল দীনের কথানাট্য চাকা অবলম্বনে মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র চাকা। আশির দশকে আলমগীর কবীরকে ঘিরে মুহম্মদ খসরু, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাদেশে ভিন্নধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৬ মিমি ফরম্যাটে ধারণকৃত স্বল্প আয়তনে মানবজীবনের বিশালতাকে ধরার এ আন্দোলনের ফলে যে চলচ্চিত্র দাঁড়াল, সেগুলো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মোরশেদুল ইসলাম সেলিম আল দীনের চাকা নাটক পড়ে এটি অবলম্বনে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু চাকা নাটকে চাকার ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে বেনামি লাশের পরিচয় সংকটে মানবিক-ক্রন্দন সৃষ্টির যে কেন্দ্রীভূত আখ্যান- তার বয়ানে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যে বিশাল পটভূমি, নিম্নবর্গ ও লঘু নৃগোষ্ঠীর জীবনাচার আর প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বর্ণনা উঠে এসেছে- স্বল্প পরিসরে সেলুলয়েডের ফিতায় তা ধারণ করা সম্ভব কি না তা নিয়ে সেলিম আল দীন দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই প্রথমে তিনি অনুমতি দিতে চাননি। পরে মোরশেদুল ইসলামের পীড়াপীড়িতে চাকা অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণে সম্মতি প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালে নির্মিত হয় চলচ্চিত্রটি, মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালে। মানহাইম-হেইডেলবার্গ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এটি এবং পরিচালক চলচ্চিত্রটি পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক জুরি পুরস্কার লাভ করেন। ফ্রান্সেও এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করে। গরুর গাড়িতে বহনকারী নাম-পরিচয়হীন একটি লাশের আশ্রয় হয় না কোথাও। মানবিক দায় থেকে কেউই এগিয়ে আসে না লাশটির সৎকারে। চাকা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে আর মাটিতে দীর্ঘরেখা এঁকে পাড়ি দিতে থাকে অনাগত সময়। যেন বা চাকা পৃথিবীর সমস্ত মানবীয় কান্না একাই বহন করে মানবতার বুকে পদাঘাত করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। চাকা চলচ্চিত্র ঠিক এটুকু ধারণ করতে পেরেই একটি মহান চলচ্চিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা কথানাট্য অবলম্বনে খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার আবু সাইয়ীদ নির্মাণ করেন কিত্তনখোলা চলচ্চিত্র। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ব্যানারে নির্মিত চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ২০০০ সালে। ১৬ মিমি ফরম্যাটে নির্মিত হলেও পরবর্তীতে ৩৫ মিমি-এ প্রতিস্থাপন করে এটিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হয়। ৯৬ মিনিট স্থিতিকালের সিনেমাটিতে নাটকের এপিক আখ্যানের প্রায় পুরোটাই ধারণ করা গেছে। একটি গ্রামীণ মেলা এবং মেলার প্রধান আকর্ষণ যাত্রাদলকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রটি এগোতে থাকে। মেলা এবং যাত্রাদলকে ঘিরে বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়; ঘটে নানা ধরনের টানাপোড়েন। গ্রামীণ মহাজনি শোষণের শিকার অসহায় মানুষের হাহাকারের চিত্র যথাযথ ফুটে ওঠে সিনেমাটিতে। নাটকটির যে মূল দার্শনিকবোধ- ‘পেশার রূপান্তর বা একজনমে বহুবদল’-চলচ্চিত্রে ‘আমার পাগলা ঘোড়া রে, কইর মানুষ কই লইয়া যাও’ গানটি সংযোজনের মাধ্যমে তা যথাযথই উপস্থাপিত হয়েছে। ২০০২ সালে ছবিটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ ৯টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা নারগিস আক্তারের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় সরকারি অনুদানে সেলিম আল দীনের যৈবতী কন্যার মন নাটক অবলম্বনে নির্মিত যৈবতী কন্যার মন সিনেমাটি ২০২১ সালে মুক্তি পায়; যদিও কাজ শুরু হয়েছিল বেশ ক’বছর আগে। যুৎসই লোকেশন, ১০০ বছর আগের আবহ সৃষ্টি আর গল্পে নাট্যকারসৃষ্ট ডাগর কালো চোখের নায়িকা কালিন্দী চরিত্রে রূপদানের জন্য অভিনেত্রী খুঁজে পেতেই এই দেরি বলে জানান নির্মাতা। অবশেষে কলকাতার মডেল সায়ন্তনী দত্ত কালিন্দী চরিত্রের জন্য আর আলাল চরিত্রের জন্য ভারতীয় বাংলা টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘করুণাময়ী রাণী রাসমণি’র অন্যতম মুখ্য অভিনেতা গাজী আবদুন নূর নির্বাচিত হন। তারা দুজনই সেলিম আল দীনের গল্পে কাজ করতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। নাট্যকারের কালিন্দী জীবনযুদ্ধে পরাজিত সাহসী এক নারী। সে ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকার, শিল্পধারা নিয়ে দাঁড়াতে চায় ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। চলচ্চিত্রটির সংগীতধর্মিতা মূল নাটকের আবহ অনেকটাই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ ২০১১ সালে নির্মাণ করেন গেরিলা সিনেমা। এ সিনেমায় সেলিম আল দীন রচিত ‘নীরস দগ্ধ সময়’ গানটি ব্যবহৃত হয়। মঞ্চকুসুম শিমূল ইউসুফ সংগীতায়োজন ও কণ্ঠ প্রদান করেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) ৩৩তম আয়োজনে গানটির জন্য সেলিম আল দীন শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরস্কার লাভ করেন।

সেলিম আল দীন বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্সের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

২০০৭ সালে পুনর্গঠিত সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান সেলিম আল দীন। তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবিগুলোতে অযাচিতভাবে খুন-খারাবির দৃশ্য তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। চলচ্চিত্রে সুস্থধারা ফিরিয়ে আনতে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধু ছবির দৃশ্য বা গান সেন্সর করলেই চলবে না, পুরো চলচ্চিত্রকেই বাঁচাতে হবে। চলচ্চিত্র নির্মাণে কারিগরি দিকেও আনতে হবে উন্নতি। সেজন্য সরকারিভাবে পরিচালক, প্রযোজক, শিল্পীসহ সংশ্লিষ্ট সবার কর্মশালা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। কর্মশালার জন্য তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। সেন্সর বোর্ডে তাঁর সহকর্মী বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ তাঁর এ সময়ের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেন :

চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল দুর্নিবার। সেন্সর বোর্ডের সদস্য হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তা বুঝিনি। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যখন তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়ালেন, তখনই বোঝা গেছে, চলচ্চিত্রের প্রতি সেলিম আল দীনের আগ্রহ কতটা বেশি। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন খাঁটি চলচ্চিত্রপ্রেমী। সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য চলচ্চিত্র দেখলেও তিনি বেশ মনোযোগ নিয়ে ছবির প্রতিটি দৃশ্য, সংলাপ পর্যবেক্ষণ করতেন। বিশেষ করে সমসাময়িক ছবিগুলোর সংলাপ নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল বেশি। কোনো ছবির সংলাপ শ্রুতিকটু মনে হলে তিনি তার ছাড়পত্র দিতে আপত্তি জানাতেন।

দুই-আড়াই ঘণ্টার অর্থহীন ঢাকাইয়া বাণিজ্যিক ছবিতে সারাক্ষণ ভোটকা ধরনের নায়কের প্রতি নায়িকাদের নাচ, পাঁচটি অকারণ নৃত্য আর পাঁচটি অকারণ ঢিসুম-ঢাসুম দেখে সেলিম আল দীন যারপরনাই বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপির মান নির্ণয়ের জন্য কমিটি করা দরকার- এমন এক প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন তিনি, যা তথ্য মন্ত্রণালয়ে গৃহীত হলেও পরে বাস্তবায়িত হয়নি। সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে চলচ্চিত্র দেখার ওই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন :

জীবনের গাঢ় গভীর কোনো আলোড়ন পুঁজির চর্বি ভেদ করে স্নায়ুতে পৌঁছায় না। আমি আমাদের চলচ্চিত্রে কখনো একজন শ্রমজীবী কৃষককে হেমন্তের শেষে কি বর্ষায় গলাতক জলে ধান কাটতে দেখিনি।

সভ্যতার অপকৃষ্ট অন্ধকার এখানে এতটা তা জানতাম; কিন্তু এখন চাক্ষুষ দেখছি বিচারকের আসন থেকে।

কিন্তু যে দেয়ালঘেরা কৃত্রিম স্বর্গবাস- তাকে ভাঙাও যে অত সহজ নয়, সেটিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই। তার পরেও তাঁর চেষ্টা ছিল নিরন্তর; আমাদের চলচ্চিত্রাঙ্গনকে একটি কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে ঘিরে তাঁর যে পরিকল্পনা ও স্বপ্ন ছিল সেটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হলেও, আজকের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে মোটামুটি যে সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করছে তার পেছনে বিশাল অবদান রয়েছে তাঁর। দেশের মেধাবী তরুণ নির্মাতাগণ সমসাময়িক সময়ে বিশ্বনন্দিত যে উচ্চমার্গীয়-সৃজনশীল মননধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে ‘নিঃসঙ্গ শেরপা’ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার পেছনে অন্যতম আরাধ্য অনুপ্রেরক হিসেবে রয়েছেন নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন।