বাঙালির পিঠে বোঝার অবধি নেই। ঋতুও একটা বোঝা, যদিও সেভাবে তাকে দেখা হয় না। আমরা বলি, আমাদের দেশ ষড়ঋতুর লীলাক্ষেত্র। তা লীলাখেলা চলে বৈকি। কিন্তু তাতে মানুষের ভীষণ কষ্ট হয়। সব মানুষের নয়। সেসব মানুষের নয় যাদের সংগতি আছে উপভোগের। এদের সংখ্যা অল্প। বেশির ভাগ মানুষই ঋতুচক্রের ভারী বোঝাটা বহন করে বেড়াতে বাধ্য হয়, বছরের পর বছর। এই ভার বহনকারীদের সংখ্যা বাড়ে, বোঝাও ভারী হয়, সোনার বাংলা আশপাশে কোথাও দেখা যায় না, এমনকি কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বাংলার প্রকৃতি কৃপণ নয়, সে উর্বরা করেছে ভূমিকে। সহজ করেছে খাদ্য উৎপাদন। কিন্তু আদরের অন্তরালে সে একটা বড় নিষ্ঠুর কাজ করে রেখেছে বাঙালির জন্য। সেটা হচ্ছে স্বল্পে সন্তোষ। বড় অল্পতে সন্তুষ্ট হয় বাঙালি-ভাতে ও মাছে, মাছ না পেলে ডালে ও ভাতে। আর কিছু চাই না।

এটুকুতেই তার স্বর্গসুখ। সেজন্য প্রকৃতির ওপর অতিরিক্ত চাহিদা নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যেটুকু হয়েছে তা সামান্য। যা মূলত ঘটেছে তা হলো প্রকৃতির কাছে বেশির ভাগ সময়ে আত্মসমর্পণ, অন্য সময়ে সন্ধি। সংস্কৃতি আসলে মানুষের জয়ের ছবি; বাঙালির কথাই বলছি এখানে, ব্যতিক্রমের কথা নয়।

ছয়টি ঋতুর কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু এদের তিনটি বড় দ্রুত চলে যায়। শরৎ থাকে ভেজা ভেজা। হেমন্ত থাকে শীতের জন্য প্রতীক্ষারত। ওদিকে বসন্ত খুবই চঞ্চল, শীতের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত, কিন্তু আবার গ্রীষ্মের ভয়ে কাতর। বস্তুত ঋতু আমাদের তিনটিই, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। অন্য তিনটি এদেরই হেরফের এবং এদেরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত। আমাদের সেরা ঋতু কোনটি? বলা যাবে কোনোটাই ভালো নয়, বিশেষ করে আজকের দিনে বড় তিনটির সব কটিই জ্বালাতন করে। তবু তুলনা করলে মানতেই হবে যে আমাদের সেরা ঋতু গ্রীষ্ম নয়, বর্ষাও নয়, সেরা হলো শীত।

গ্রীষ্মের তো প্রশ্নই ওঠে না। সে তো উৎপীড়ক। যতই ফল পাকাক না কেন, মানুষকে তার তপ্ত কড়াইতে ভাজা ভাজা করে ছাড়ে। তা ছাড়া কার ফল কে খায় এই বাংলাদেশে? অথবা উপমা বদলে বলা যায়, গ্রীষ্ম আমাদের ভিতর যা আছে তার সবটাই একেবারে নিংড়ে বের করে নেয়, দক্ষ ধোপার মতো। কিন্তু সেই নিংড়ে নেওয়াতে আমরা পরিষ্কার হই না, নোঙরাই হই বরঞ্চ। সব ঋতুতেই চলাফেরা কষ্টকর। কিন্তু গ্রীষ্মের স্বৈরাচারী রক্তচক্ষু যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকে এবং ঘর থেকে বের হলে যেভাবে শাস্তি দেয়, তা অন্য ঋতুর আয়ত্তে নেই, তা তারা যতই খারাপ হোক। গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে গ্রীষ্মপ্রধান নির্যাতনের ক্ষেত্রেও বটে।

বর্ষাকে আমরা যে ভালো মনে করি, সে গ্রীষ্মের সঙ্গে তুলনাতেই বোধ হয়। নইলে বর্ষা এমন কিছু আহামরি ঋতু নয়। তার ছবিও একটা বৃহৎ দুর্দশারই ছবি বটে। আমরা আশা করি, সে আমাদের রক্ষা করবে গ্রীষ্ম নামক জুলুমবাজের হাত থেকে। পানি দেবে। গ্রীষ্মকে ভিজিয়ে ছাড়বে। এবং আমাদের স্বস্তি দেবে।

দেয় কি? না, সব সময় দেয় না। তবু বর্ষা ছাড়া কে আছে আমাদের যে শুকিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাবে। বর্ষাকালও গরমকালই। জুন সাংঘাতিক মাস, বাংলাদেশের জন্য। দিনগুলো দীর্ঘ এবং অত্যন্ত তপ্ত। সেই জুনকে আষাঢ় নামে ডাকি যখন, তখন বুকে বড় আশা থাকে। মেঘ আসবে আকাশ ছেপে, বাদলের ধারা নামবে ঝরঝর করে। পৃথিবীটা ঠান্ডা হবে, তৃষ্ণা কিছুটা হলেও মিটবে। মেটে কি? মিটুক না মিটুক, আশা তো করতে হবে, আশাভঙ্গের পরও আশা থাকে। বস্তুত আশাই জীবন। আশা পানির চেয়ে কম জরুরি নয়। বর্ষার বড় গুণ ওই প্রতিশ্রুতিই। সে বলে রেখেছে, আসবে। এবং যখন আসে দুম করেই আসে। ঝরঝর করে ঝরে পড়ে তার করুণা। কষ্ট হয় বৈকি, নানা রকমের যন্ত্রণা আছে বর্ষায়। ঘরে খাবার থাকে না, বাইরে গিয়ে কাজ করা কঠিন হয়। রোগ দেখা দেয়, সাপখোপ উঠে আসে ঘরে। চলাচল কঠিন হয়। বন্যা আসে। দুর্দশার ছবিই তো টইটম্বুর। তবু গ্রীষ্মকে সে বিদ্ধ করছে, কিংবা করবে এ বড়ই বড় কথা। বর্ষা গ্রীষ্মের রূঢ়তাকে প্রমাণিত করে না শুধু, আচ্ছাদিতও করে।

সে আরেকটা বড় গুণ বর্ষার। রহস্যময়। ঢেকে দেয়, আকাশে মেঘ, বাতাসে বৃষ্টি, নিচে পানি- চতুর্দিকে একটা অস্পষ্টতা। ঠিক রাত নয়, তবু রাতের মতো। এই জিনিসটা আসলে আমরা চাই। আমাদের জন্য বাস্তব বড়ই নির্মম, আমরা একটা অস্পষ্টতা পেলে বেঁচে যাই। বাস্তব তো আছেই, ফুটে উঠবেই, যতক্ষণ রহস্যটা থাকবে ততক্ষণ মন্দ কী। আমরা এটা উপভোগ করি। আমাদের আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা, ভাববাদিতা সবকিছু রহস্যপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত বটে। যার আরেক নাম বাস্তববিমুখতা। আর সেখানে এসেই লক্ষ করতে হয় যে ভালোমন্দ নয়, বর্ষা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক ঋতু। তার প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের, আকাঙ্ক্ষার ও প্রবণতার একটা মিল আছে। বর্ষার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি, আলস্যের আহ্বান, স্পর্শকাতরতার লালন, ভাবালুতার প্রশ্রয় ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলো আমাদের কাছে খুবই আবেদনঘন, সন্দেহ কী। আমরা তাই সাড়া দিই। আমাদের দেশ নদীমাতৃক। পানি আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রাণ।

পূর্ববঙ্গের জন্য তো বর্ষা একেবারেই নিজস্ব ঋতু। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা এতটা প্রচুর নয় এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলার সব ঋতু সম্পর্কেই অসাধারণ কবিতা লিখেছেন, এ-ও সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সব ঋতুর হয়েও বিশেষভাবে বর্ষারই কবি। তাঁর কবিতায়, গানে, এমনকি গদ্যেও বর্ষা যেমনভাবে উপস্থিত রয়েছে, তেমনভাবে অন্য কোনো ঋতু নেই। কাজী নজরুল ইসলাম তো ছিলেন আরও পশ্চিমের। তাঁর চুরুলিয়া প্রায় বিহারের কাছাকাছি। তিনিও বর্ষারই কবি, অন্য ঋতুর নন। এটাই মনে হয় স্বাভাবিক। বাঙালির হৃদয়বৃত্তি বর্ষায় যেমন সজীব হয়, তেমন অন্য কখনো হয় না। মাছ, ব্যাঙ ও চাতক পাখি আছে বুঝি আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে এবং বর্তমানে গঠনে। আমরা বৃষ্টির শব্দ শুনলে অতিদ্রুত সাড়া দিই, বৃষ্টি কেবল যে মাটিতে ও পানিতে পড়ে তা নয়, আমাদের সংবিতেও পড়ে বৈকি। আমার নিজের মনে আছে, আমাদের কালে সতীনাথের গাওয়া একটা গান ছিল, ‘এলো বরষা যে সহসা মনে তাই/ রিম ঝিমঝিম রিম ঝিমঝিম গান গেয়ে যাই,’ আমার যে বন্ধু গান গাইতে ভালোবাসত। তার গলায় ওই গানের গুণ আমরা কখনো মেপে দেখিনি, কিন্তু গাইবার সময় ওই যে তার মাথাটা দুলত, তাতে আমরা বলতাম, ‘তোমার মাথা তোমার গানের চেয়ে বেশি গীতিময়।’ সে দোলা তার একার নয়, আমাদের সবার। সব বাঙালির। বিশেষ করে বাঙালি মধ্যবিত্তের। বর্ষা এলে সমগ্র সত্তা দিয়ে সাড়া দেয় সে, মনে-প্রাণে গান গায়, বর্ষার গান। বাঙালি অবাঙালি হয় তার বর্ষাকে হারিয়ে।

কিন্তু বর্ষা আমাদের সেরা ঋতু নয়, যা আগেই বলেছি। সেরা ঋতু শীত। শীতেও অনেক কষ্ট আমাদের। সে-ও বোঝা বটে। শীতে বস্ত্রের সংকট আছে। তা ছাড়া সত্য তো এটাও যে গরমে আমরা যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারি, গাছতলাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু শীতে পারি না। শীতে বিশেষ রকমের আশ্রয় দরকার হয়।

তবু শীতই শ্রেষ্ঠ। তখন খাবার থাকে ঘরে, যতটুকু থাকে। তখন পিঠা বানায় লোকে। শাকসবজি পাওয়া যায় বাজারে। শীত হচ্ছে গান ও উৎসবের সময়। চলাফেরা করায় অধিক সুবিধা গ্রীষ্ম ও বর্ষার তুলনায়। গ্রীষ্মের স্বৈরশাসন নেই, বর্ষার দুর্দশাও স্তিমিত। শীত আদর করে কিন্তু নষ্ট করে না, এবং শীতে খুব বেশি শীত বেশি দিন পড়ে না। চরমপন্থি নয় সে, অন্য দুটি বড় ঋতুর মতো। শীত চলে গেলে তাই আমাদের মুখ শুকায়। ক্ষণিকের বসন্ত কোনো সান্ত্বনাই নয়, শীতকে হারানোর।

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একেক ঋতুতে একেক রকম। গ্রীষ্মে আমরা আত্মসমর্পণ করি, বর্ষায় করি আপস। আর শীতে মনে হয় বন্ধুত্বমূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সেটাই লক্ষ্য হওয়া দরকার। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করার দরকার নেই, তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করলে সে প্রতিশোধ নেবে নীরবে ও গোপনে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমরা বিপদে পড়ব। প্রকৃতি আধিপত্য করবে না মানুষের ওপর, মানুষই অধিপতি থাকবে; কিন্তু প্রকৃতি নিষ্ঠুর হবে না গ্রীষ্মের মতো। না, আপসেও মুক্তি নেই। যেজন্য বর্ষা আমাদের মুক্ত করে না, বন্দিই করে। আমাদের জন্য মুক্তি অত্যাবশ্যক।

আমরা মুক্তি চাই। আমরা সে রকমের উন্নতি চাই, যাতে বর্ষার দুর্দশাটা থাকবে না, কিন্তু প্রাণটা থাকবে। সে উন্নতি শুকনো হবে না, হবে জীবন্ত। মেঘ ডাকবে না, বৃষ্টিও হবে, আষাঢ় মাসের মতোই, কিন্তু প্লাবন দেখা দেবে না। এবং আয়োজন ও উদ্যোগ পর্যবসিত হবে না আষাঢ়ে গল্পে। ঘুম লেগে থাকবে না চোখে, কিন্তু ঘুম পালাবেও না, যেমন পালায় গরমের রাতে। স্বাভাবিকতাটুকুকে রক্ষা করেই এগোতে হবে সামনের দিকে। শীতের দিকে।

আহা, শীত যদি স্থায়ী হতো। প্রকৃতিতে হবে না জানি, কিন্তু আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় তো হতে পারে। এবং হওয়াটা চাইও। কেননা আমরা বড়ই জব্দ আছি গ্রীষ্ম ও বর্ষার হাতে পড়ে। আমরা আমাদের নিজেদের এবং স্বল্পে সন্তুষ্ট আকাঙ্ক্ষার মুক্তি চাই। এবং অতি অবশ্যি নামাতে চাই ঋতুচক্রের বোঝাকে- ব্যক্তিগতভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে। প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা নয়, তার কাছে অধিক কিংবা কম কোনো ধরনের অধীনতাও নয়। চাই সেই সম্পর্ক, যা একই সঙ্গে মৈত্রীর এবং কর্তৃত্বের। নইলে পিঠের বোঝা নত ছাড়া আর কিছু করবে না- আমাদের।

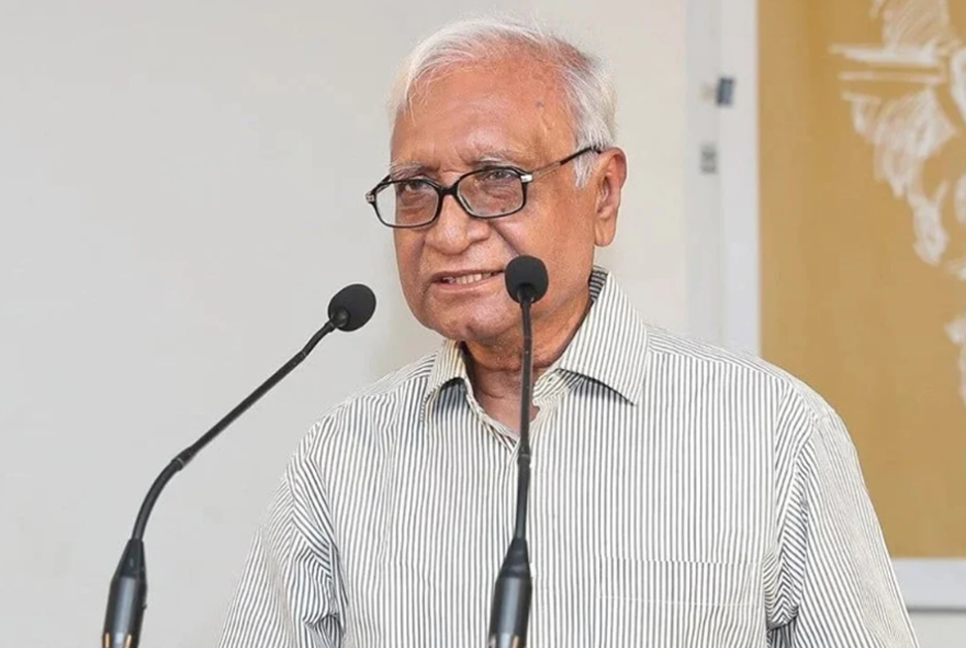

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ